«È il nascere che non ci voleva»

Prosegue anche quest’anno l’iniziativa dell’Associazione Studenti di Filosofia Unict dedicata a Filosofia e letteratura. Nei precedenti cicli ci siamo occupati di Proust (2018), Dürrenmatt (2019), Gadda (2020, un solo incontro quasi…clandestino).

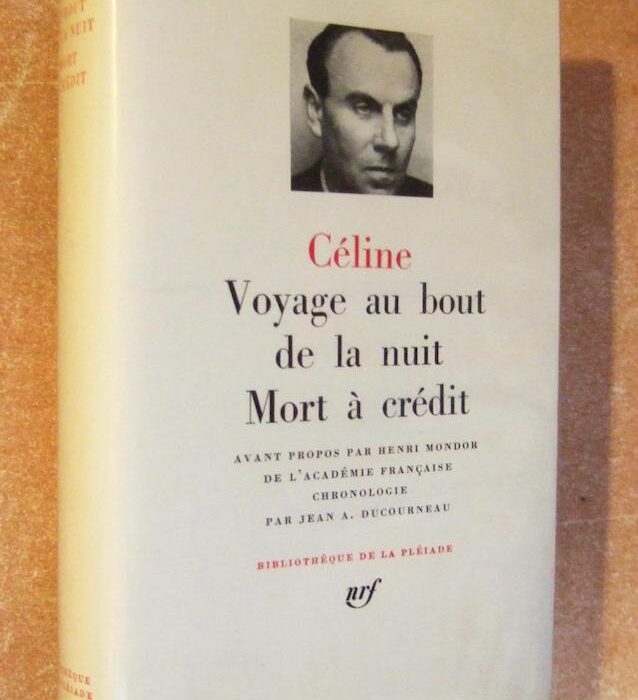

Quest’anno parleremo di Louis-Ferdinand Céline. Inizieremo venerdì 12 febbraio 2021 alle 15,30 nella splendida sede del Centro Studi di via Plebiscito 9, a Catania. Converseremo sui primi due romanzi di Céline: Viaggio al termine della notte (Voyage au bout de la nuit, 1932) e Morte a credito (Mort à crédit, 1936).

Non la notte che ci avvolge, non il buio che percorriamo ma la notte che siamo. La potenza della solitudine. L’invincibile muraglia del destino, ai cui piedi si ricade «ogni sera, sotto l’angoscia dell’indomani, sempre più precario, più sordido». Lo studio, l’istruzione che fa l’orgoglio di un uomo e attraverso la quale «bisogna proprio passare per entrare nel cuore della vita; prima, ci si gira soltanto intorno», tanto che non basta essere ostinati e carogne se non si aggiunge la cognizione, la quale soltanto consente di andare più lontano degli altri. Qualunque cosa accada, è da soli che si muore perché la morte è inseparabile dal nostro essere, è l’altro nome dell’individualità, è la prima sostanza e l’ultimo apprendimento: «La verità di questo mondo è la morte».

Tutto questo e molto altro è il Voyage. Una narrazione che va da Parigi al Congo, dal fronte franco-germanico a Detroit, «dalla vita alla morte». Spinta da una inesausta «voglia di saperne sempre di più», intessuta e materiata di un linguaggio senza modelli, insieme gergale ed elegante, immediato e raffinato, sensuale e plebeo senza mai essere volgare.

Una volta entrati nel puro ritmo che è la scrittura di Céline, a poco a poco si penetra –fino a sprofondare- nell’epica allucinazione che è la vita, nel delirio del grumo di tempo che si è, nella comprensione esaltata e senza speranza dell’esistere. Mort à crédit prosegue il viaggio dentro la famiglia, le istituzioni educative, personaggi sognatori e imbroglioni, eloquenti e spregevoli, infimi e grandi.

Tenteremo un confronto tra Céline e Proust e cercheremo di comprendere il nesso tra la morte, l’infinito, il tempo. «Ah, è terribile però…hai voglia d’esser giovane quando t’accorgi per la prima volta…come la gente la si perda per via…compagni che non rivedremo più…mai più…che son scomparsi come tanti sogni…che tutto è finito…svanito…che anche noi ci perderemo così…un giorno ancor molto lontano…ma ineluttabilmente…nello spietato torrente delle cose, delle persone…dei giorni…delle forme che passano…che non si fermano mai…».