[Data l’ampiezza un poco inusuale del testo, e per una lettura più comoda, ne ho preparato anche una versione in pdf]

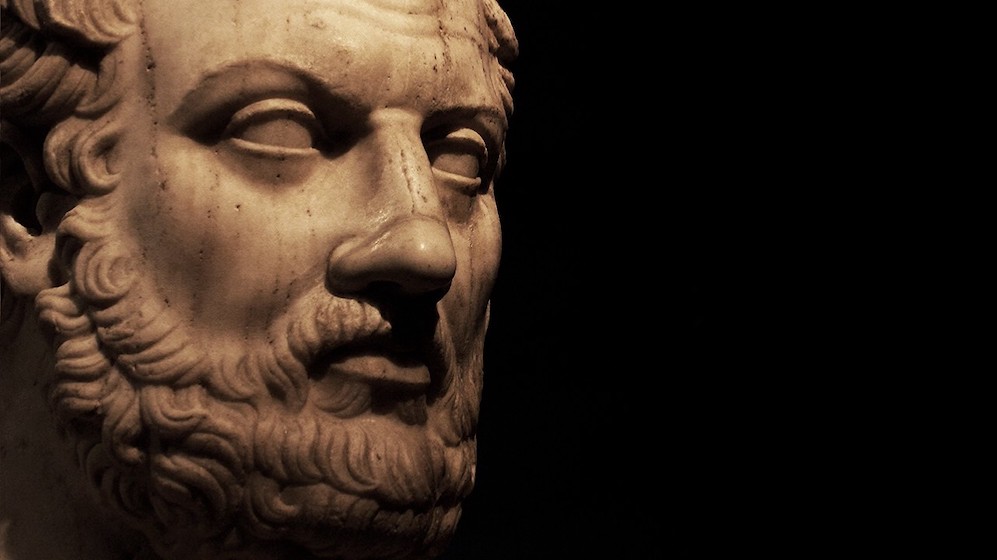

Le ragioni per le quali l’opera di Tucidide ateniese «è un possesso che vale per l’eternità»1 sono numerose e assai chiare allo stesso Tucidide. Motivi che si riassumono nella conoscenza dell’umanità, in una antropologia lucida, disincantata, amara. Lo scrittore sa che gli eventi futuri somiglieranno a quelli passati, saranno simili agli eventi che lui stesso ha visto e che appunto intende narrare. E lo saranno perché tutti gli umani, sia nella vita pubblica sia nelle esistenze private, «son portati a far male» (III, 45; p. 1112); perché «in genere l’uomo è portato dalla sua natura a disprezzare chi lo rispetta e ad aver timore di chi non cede» (III, 39; p. 1108); perché le sciagure avvengono «e sempre avverranno finché la natura umana sarà sempre la stessa, ma più gravi o più miti e differenti nell’aspetto a seconda del mutare delle circostanze» (III, 82; p. 1137). Sciagure che si moltiplicano in qualità e quantità poiché «giudicando più secondo i loro incerti desideri che secondo una sicura preveggenza […] gli uomini sono soliti affidare a una speranza sconsiderata ciò che desiderano e a respingere con incontrastabili ragioni ciò che aborrono» (IV, 108; p. 1238).

Fu anche questo diffuso wishful thinking a far transitare i Greci dal comune trionfo ‘contro il Medo’, contro i Persiani invasori, all’autodistruzione in una guerra interna, una guerra civile di Greci contro altri Greci le cui ragioni erano già implicite nella vittoria sui Persiani e che crebbero a poco a poco quando la potenza di Atene non seppe più frenare e fermare le sue sempre più evidenti tendenze imperiali. Iniziò allora un conflitto esteso di isola in isola, di terra in terra, di città in città. Conflitto nel quale le ragioni di dissidio interne a ogni πόλις si univano al timore di essere resi schiavi da altre città o alla speranza di rendere altre città sottomesse. Uno stato di guerra feroce come sono tutte le guerre civili; scontri che «devastarono la terra» (III, 79; p. 1135) e che condussero a «ogni forma di strage; piombati su una scuola di fanciulli, la più grande del luogo, in cui i fanciulli erano entrati da poco, li fecero a pezzi tutti quanti» (VII, 29; p. 1427). Chi siano gli autori di questa specifica strage, in questo caso i Traci alleati degli Ateniesi, e chi siano le vittime, in questo caso gli abitanti di Micaleso in Beozia, ora – nel XXI secolo – non ha molta importanza. Ma cambiando i nomi e i luoghi dei massacratori e dei massacrati emerge con evidenza la costanza nel tempo del male umano.

La guerra infatti, ogni guerra, «non procede affatto secondo norme stabilite, ma da sé escogita per lo più i mezzi adatti all’occasione» (I, 122; p. 978). Guerre scatenate per conquistare città e denaro e dunque non adducendo giusti motivi dei quali non c’è bisogno ma prevedendo sicure utilità; guerre dichiarate per antichi torti subiti e vendette da ottenere; guerre spesso iniziate per impedire attacchi ritenuti sicuri, guerre dunque ‘preventive’, e guerre decise perché semplicemente ed esplicitamente si sa di essere più forti degli avversari.

Questo è il significato del celebre colloquio intercorso tra gli Ateniesi e i Meli, durante il quale i primi dichiarano con una sincerità che le potenze contemporanee non hanno (e anche questo le rende peggiori), «chi è più forte fa quello che può e chi è più debole cede» (V, 89; p. 1321). «Noi crediamo infatti che per legge di natura chi è più forte comandi: che questo lo faccia la divinità lo crediamo per convinzione, che lo facciano gli uomini, lo crediamo perché è evidente. E ci serviamo di questa legge senza averla istituita noi per primi, ma perché l’abbiamo ricevuta già esistente e la lasceremo valida per tutta l’eternità, certi che voi e altri vi sareste comportati nello stesso modo se vi foste trovati padroni della nostra stessa potenza» (V, 105; p. 1325).

I frutti di questa convinzione imperialista non tarderanno ad arrivare e saranno la rovina di Atene. I pericoli di ogni atteggiamento e pratica imperialisti sono infatti piuttosto evidenti. Atene si rese sempre più nemica dei Lacedemoni/Spartani, e di altri meno attrezzati avversari, già con il suo stesso diventare una potenza politica, strategica, militare, economica. Tale crescita mise infatti sull’avviso tutti coloro che non intendevano sottomettersi senza resistere a una potenza egemone. Si aggiungeva un disprezzo verso i non ateniesi che diventava sempre più palese e soprattutto di una ὕβρις, una tracotanza per la quale «gli Ateniesi pensavano che niente avrebbe dovuto opporsi ai loro piani, ma che avrebbero dovuto compiere le imprese possibili come quelle difficili, con preparativi sia grandi che insufficienti» (IV, 65; p. 1207). Neppure la peste ferma Atene. Una peste terribile, descritta da Tucidide con un’efficacia che fa da modello alle pagine di Lucrezio, di Boccaccio, di Manzoni: «L’aspetto della pestilenza era al di là di ogni descrizione: in tutti i casi il morbo colpiva con una violenza maggiore di quanto potesse sopportare la natura umana» (II, 50; p. 1038), tanto che «piombati in una tale sciagura, gli Ateniesi ne erano schiacciati, mentre gli uomini morivano dentro la città e fuori di essa la terra veniva devastata» (II, 54; p. 1041).

Ma neppure da tale sciagura gli Ateniesi vennero dissuasi ad aprire un nuovo fronte, che risulterà per loro fatale. Al conflitto continentale contro Sparta aggiunsero infatti una spedizione contro Siracusa e contro la Sicilia , impresa che sarà rovinosa. Nel racconto della guerra nell’Isola credo che Tucidide abbia toccato il culmine della propria sapienza antropologico-politica e dell’arte di scrittore.

«Questo esercito fu celebre non meno per lo stupore che suscitava la sua audacia e per lo splendore che suscitava alla vista, che per la superiorità delle sue forze rispetto a quelle del nemico che andava ad attaccare, e per il fatto che intraprendeva una traversata a grandissima distanza dalla patria, con la speranza di un potentissimo futuro rispetto alla condizione presente» (VI, 31; p. 1355). E però il risultato di tanta potenza, di un simile splendore politico e militare fu una serie di disastrose sconfitte, di «gemiti e grida» mentre i soldati «ormai badavano a se stessi e a come salvarsi» (VII, 371; p. 1459), ben lontani dagli auguri e dai peana con i quali erano partiti e invece «vinti completamente in tutto, senza subire nessuna sventura di scarso rilievo in nessun campo, in una distruzione completa» (VII, 87; p. 1472).

A spingere i cittadini di Atene a tale catastrofe fu anche e specialmente il giovane Alcibiade, assai ricco e ambizioso. Venne sconfitta la saggia prudenza di Nicia che si era invece pronunciato contro l’estensione della guerra in Sicilia. Essendo stratego, Nicia partì comunque per la Sicilia, dove trovò la morte, mentre Alcibiade, partito anche lui, venne richiamato in patria con gravi accuse che non avevano a che fare con la guerra. Alcibiade passò dalla parte degli Spartani per poi tentare di rientrare incolume ad Atene. Invece di riconoscere che erano stati loro a prestar fede a un ricco e nobile avventuriero, i cittadini di Atene «si adirarono con quegli oratori che avevano consigliato di fare la spedizione, come se non l’avessero decisa loro stessi» (VIII, 1; p. 1473).

Alcibiade aveva di fatto sostituito Pericle, morto durante la peste e la cui assenza fu tra le cause del tramonto politico della città. Pericle del quale Tucidide riporta il discorso che di Atene è la descrizione più luminosa (libro II, §§ 35-46). Nel commemorare i soldati morti per la città, Pericle afferma che Atene è il luogo nel quale ciascuno emerge «non per la provenienza da una classe sociale ma più per quello che vale» (II, 37; p. 1029), un luogo nel quale la bellezza è un’esperienza quotidiana e diffusa, dove la parola e la discussione sono sempre benvenute «senza pensare che il discutere sia un danno per l’agire» (II, 40; p. 1031), dove felicità, libertà e coraggio sono i punti di riferimento dell’esistenza, suscitando anche per questo l’ammirazione degli «uomini di ora e dei posteri» (II, 41; p. 1032). Per queste e per altre ragioni «tutta la città è la scuola della Grecia» (ibidem).

Questo di Pericle è il più famoso dei discorsi che intramano l’opera di Tucidide, scandita appunto in discorsi riportati tra virgolette – degli strateghi, dei capi politici, degli ambasciatori delle diverse città in lotta tra loro – e scandita da descrizioni estremamente particolareggiate degli eventi bellici, degli scontri navali, delle battaglie, delle sconfitte e vittorie, delle fughe e trionfi. Descrizioni che lo storico ateniese fonda sui racconti di tanti e sulle proprie personali esperienze. Discorsi che sono costruiti in base alla verosimiglianza, vale a dire in base a ciò che si presume quel certo oratore abbia dovuto e potuto dire in quella determinata circostanza. Tucidide lo ammette con onestà e con chiarezza: «mi terrò il più possibile vicino al pensiero generale dei discorsi effettivamente pronunciati» (I, 22; p. 910).

Tutto questo, lo splendore e la sventura, venne vissuto da umani davvero simili a ciò che gli esemplari della nostra specie sono da sempre. Una specie aggressiva, astuta, capace di riflessione e tuttavia spesso vittima di passioni che distruggono gli altri e se stessi. Una natura che i luoghi, i popoli, le credenze, le civiltà cercano di educare nei modi più vari. I Greci vennero in generale educati così: «Non bisogna credere che un uomo sia molto diverso dagli altri, ma che è più forte chi è stato educato nelle più dure difficoltà» (I, 84; p. 951). Molti popoli e culture condividono nel nostro tempo tale criterio e pratica pedagogica. Più non lo fa l’Occidente dominato dal modo di vivere anglosassone, in mano a pedagogisti e a psicologi che impongono nelle scuole e nelle università i criteri compassionevoli, ‘inclusivi’ e irrealistici che plasmano giovani e adulti irresponsabili, incapaci, distrutti da ogni piccola e grande difficoltà che la vita inevitabilmente presenta. Scuole e università per handicappati.

Saremo spazzati via da civiltà e popoli ancora adulti. Meriteremo questa fine e allora forse la parola di Tucidide e degli altri Greci risuonerà come un avvertimento che non abbiamo ascoltato.

Nota

1 Tucidide, La guerra del Peloponneso, traduzione di Claudio Moreschini, revisione di Franco Ferrari, note di Giovanna Daverio Rocchi, saggio introduttivo di Domenico Musti. In: Erodoto, Storie – Tucidide, La guerra del Peloponneso, Rizzoli, Milano 2021, I, 22; p. 910.