«Sospetto che la specie umana -l’unica- stia per estinguersi, e che la Biblioteca perdurerà: illuminata, solitaria, infinita, perfettamente immobile, armata di volumi preziosi, inutile, incorruttibile, segreta»

(Jorge Luis Borges, La Biblioteca di Babele in Finzioni, Meridiani Mondadori, p. 688)

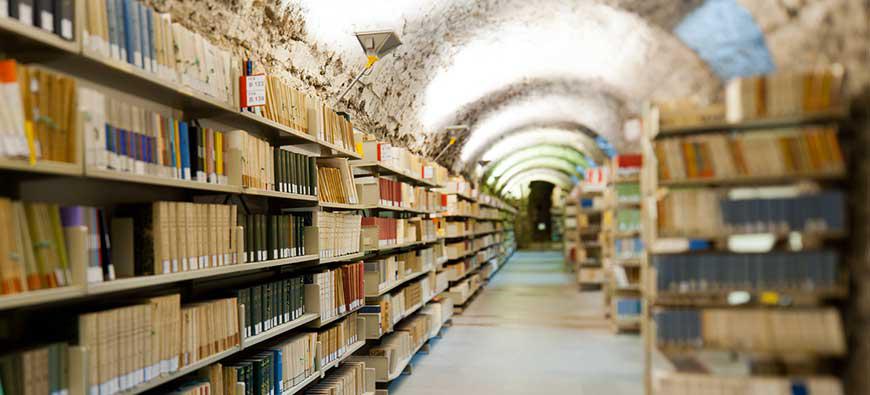

La Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania possiede un patrimonio di circa 350.000 monografie e alcuni Fondi di grande pregio sia scientifico sia artistico. La sua Emeroteca conserva quasi 600 testate di periodico attive e quasi 3000 cessate.

Dal marzo del 2017 svolgo la funzione di delegato del Direttore del Disum alla gestione di tale struttura. Coordino dunque una commissione composta da quattro colleghi e da una Bibliotecaria. Dal giorno del suo insediamento l’attività della commissione è stata improntata ai seguenti principi:

1. Affrontare in modo consapevole e quotidiano i problemi incancreniti da anni di gestione non all’altezza della complessità e ricchezza di questa struttura.

2. Attuare tale tentativo attraverso modalità trasparenti, determinate e rispettose delle norme, del patrimonio librario, degli studiosi e degli studenti che utilizzano la Biblioteca più ricca dell’Ateneo di Catania.

3. Salvaguardare strutture, patrimonio e servizi che appartengono all’Università di Catania e quindi ai cittadini che la finanziano con le loro tasse.

4. Responsabilizzare tutto il personale della Biblioteca, che abbiamo incontrato in varie occasioni e con il quale interagiamo costantemente.

5. Rendere una concreta e virtuosa pratica quotidiana l’indicazione che avevamo dato in occasione del primo incontro con il personale della Biblioteca (8 maggio 2017), riassunto nella seguente espressione: «La Biblioteca non esiste in funzione nostra ma siamo noi che esistiamo in funzione della Biblioteca». Così come noi docenti esistiamo per il Dipartimento, non il Dipartimento per noi docenti.

Al momento del nostro insediamento la situazione della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche è apparsa caratterizzata da alcune gravi criticità; mi limito a segnalarne soltanto due:

-La mancata catalogazione dell’intero patrimonio librario e la dispersione di un numero imprecisato di volumi.

-La disfunzionale interruzione per la pausa pranzo dei servizi bibliotecari e dell’apertura delle sale di lettura.

Elementi positivi sono stati e sono invece:

-La disponibilità di gran parte degli impiegati a dare il proprio contributo al recupero di una corretta gestione. Abbiamo visto persone ritrovare entusiasmo per il loro lavoro in Biblioteca.

-L’attività di catalogazione e controllo a scaffale, che sta dando ottimi frutti.

-La realizzata apertura dei servizi bibliotecari senza interruzioni sino alle 16.45 e della principale sala lettura della Biblioteca sino alle 19.40, anche con il contributo di studenti tirocinanti e part-time.

-La collaborazione costante con il Centro Biblioteche e Documentazione dell’Ateneo, che ha messo a disposizione le proprie competenze e la presenza, quando richiesta, del proprio personale, a cominciare dalla Dott.ssa Daniela Martorana, senza la quale tutto questo semplicemente non sarebbe stato possibile.

Stiamo vedendo con autentica gioia la crescita del numero di studenti e docenti che usufruiscono dei servizi della Biblioteca, dei suoi spazi, del suo splendido patrimonio.

«Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. […] Ho ricostruito molto, e ricostruire significa collaborare con il tempo, nel suo aspetto di ‘passato’, coglierne lo spirito o modificarlo, protenderlo quasi verso un più lungo avvenire; significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti» (Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano. Seguite dai taccuini di appunti, Einaudi 1988, pp. 121-123). Desideriamo mantenere vive le biblioteche-sorgenti delle quali parla Yourcenar e per raggiungere tale obiettivo è necessaria la collaborazione di tutti, a partire dai nostri allievi.

Anche per questo lo scorso 28 maggio abbiamo incontrato alcuni rappresentanti degli studenti, ai quali abbiamo consegnato una comunicazione -mia e della Dott.ssa Martorana- che evidenzia gli elementi di criticità nei comportamenti dei fruitori della Biblioteca. La si può leggere qui: La Biblioteca, gli studenti, i lettori. In essa ricordavamo alcune elementari regole di utilizzo di un bene prezioso e collettivo, alcune elementari  regole di civiltà bibliotecaria. Si tratta delle norme che vedete qui accanto, tratte dagli articoli 6 e 7 del Regolamento di Ateneo. Abbiamo chiesto ai rappresentanti degli studenti di collaborare alla messa in atto e soprattutto alla interiorizzazione di tali pratiche.

regole di civiltà bibliotecaria. Si tratta delle norme che vedete qui accanto, tratte dagli articoli 6 e 7 del Regolamento di Ateneo. Abbiamo chiesto ai rappresentanti degli studenti di collaborare alla messa in atto e soprattutto alla interiorizzazione di tali pratiche.

La situazione, invece, si è aggravata, come testimonia uno scambio epistolare relativo ad alcuni comportamenti che persistono, in particolare:

-La mancata restituzione nei tempi previsti dal regolamento di Ateneo dei volumi presi in prestito (comportamento messo in atto anche da alcuni docenti, verso i quali stiamo assumendo i provvedimenti previsti dal regolamento).

-L’abitudine a sottolineare e apporre segni vari sui libri della Biblioteca.

-Il mancato rispetto del silenzio quando si sta e si studia in Biblioteca.

-L’utilizzo degli armadietti -nei quali lasciare gli zaini mentre si sta in Biblioteca- come deposito di effetti personali per l’intera giornata e persino portandosi le chiavi a casa. Ci sono giorni in cui a inizio mattina sono presenti in Biblioteca due o tre studenti ma gli armadietti chiusi sono quasi quaranta.

Su questo e su altri problemi ho avuto uno scambio epistolare con alcuni rappresentanti degli studenti. Rendo nota soltanto una mia lettera poiché non sono stato autorizzato dai miei interlocutori a pubblicare le loro. Ecco il testo di una mail del 6.6.2018:

==========

Quanto sta accadendo nella Biblioteca del Disum è di una gravità inaudita e la responsabilità è tutta e soltanto dell’inciviltà e della scorrettezza degli studenti.

Se già da ventenni non si è in grado di rispettare un servizio pubblico, le strutture collettive, gli altri colleghi, questo spiega perché la Sicilia tutta vive in una condizione civile pressoché infima.

La «situazione d’emergenza» della quale parla non è creata dal destino cinico e baro, da una calamità naturale, dall’inefficienza dei servizi bensì dalla rozzezza umana e sociale dei fruitori della Biblioteca, dei vostri rappresentati, che evidentemente non siete riusciti a convincere a cambiare atteggiamenti, nonostante la chiarezza con la quale io e la Dott.ssa Martorana vi abbiamo parlato nell’incontro dello scorso 28 maggio. Incontro da noi sollecitato perché non era difficile capire dove stesse andando la china intrapresa.

Ho ribadito ieri alla Dott.ssa Martorana l’assoluta inopportunità legale e di fatto a farsi custodi dei beni personali dei fruitori. Se gli studenti del Disum non sono in grado di rispettarsi a vicenda, questo non deve mettere a rischio penale gli addetti alla Biblioteca.

Noi stiamo facendo il possibile per fornirvi strutture e servizi adeguati. Al resto deve provvedere la civiltà e l’intelligenza dei fruitori, civiltà e intelligenza evidentemente carenti.

Siete voi che dovete dire ai vostri colleghi che la Biblioteca ha delle regole scritte e delle regole che nessuna comunità civile si sognerebbe di scrivere.

Dite loro che gli armadietti della Biblioteca servono soltanto per stare in Biblioteca e non come deposito per poi andarsene in giro per il Monastero.

Dite loro che senza il rispetto di queste elementari regole di convivenza non sarà più possibile utilizzare la Biblioteca.

Dite loro che i responsabili della Biblioteca sono amareggiati, delusi e indignati.

Si andrà verso la progressiva chiusura dei servizi e questo lo si deve unicamente e soltanto alla responsabilità degli studenti.

In questi giorni sarò impegnato con esami e convegni e dunque non potrò incontrarvi. Non ho comunque nulla da aggiungere a quanto ho detto il 28 maggio e sto ribadendo in questa mail.

Gli studenti di Catania stanno mostrando di non meritare la loro Biblioteca. Non si tratta infatti dei comportamenti di questo o di quello ma di un clima sociale di sopraffazione e illegalità, senza il quale questi gravissimi fatti non accadrebbero.

In tale situazione non si può parlare di «malcontento» degli studenti -verso chi se non verso se stessi e i propri colleghi?- e di «fase intermedia» -verso quale fase definitiva?- ma piuttosto di fallimento sociale e antropologico.

Come responsabili della Biblioteca noi abbiamo fatto e facciamo la nostra parte. Siete voi ora che dovete risolvere i vostri problemi, che non hanno a che fare con la Biblioteca ma con lo stare al mondo, un pessimo stare al mondo.

Ho intenzione di rendere pubblico il mio sconcerto di cittadino e di docente. Le chiedo per questo l’autorizzazione a diffondere anche la sua mail. Se non me la concederà -come è suo diritto- renderò pubblica soltanto la mia replica.

Se riceverete le lamentele dei vostri colleghi, comunicate loro questa mia risposta. Noi ci siamo assunti le nostre responsabilità. Voi assumetevi le vostre.

==========

Sto dedicando molto tempo ed energie a questa Biblioteca, cosa che continuerò a fare sino a quando rivestirò tale incarico, il quale essendo fiduciario potrà cessare in qualsiasi momento. Un impegno che in cambio mi sta offrendo una formidabile e istruttiva esperienza sociologica e antropologica. I corpi sociali costituiscono davvero un intero. Per quanto circoscritti e parziali, l’insieme di eventi che ho qui cercato di documentare mostrano le radici profonde dei limiti della vita collettiva del Sud. In ogni caso non dispero affatto e sono anzi fiducioso nel futuro, anche guardando ai risultati positivi che stiamo raggiungendo con la collaborazione di tutti, a cominciare dalla maggior parte degli studenti che non mettono in atto i comportamenti descritti. Una minoranza danneggia anche loro ma vorrei vederli reagire nei confronti di pratiche gravemente scorrette. Senza la collaborazione di quanti ne fanno parte nessuna struttura può espletare il proprio compito, volto all’interesse collettivo e non alla prevaricazione o ai privilegi di pochi.