Hans Urs Von Balthasar

Gloria. Un’estetica teologica

Volume IV: Nello spazio della metafisica. L’antichità

(Herrlichkeit. Im Raum der Metaphysik. I Altertum, 1965)

Trad. di Guido Sommavilla

Jaca Book, 2017

Pagine 379

La Herrlichkeit, la gloria, «non si può definire» (p. 19). Così comincia il percorso di Hans Urs von Balthasar nello spazio della metafisica antica, da Omero a Tommaso d’Aquino. Eppure lungo l’itinerario le definizioni della gloria si moltiplicano, partendo sempre e pervenendo ogni volta ai trascendentali, vale a dire alle proprietà dell’essere che lo coinvolgono e lo definiscono nella sua totalità, essendo sempre in reciproca relazione, non delimitandosi a vicenda ma costituendo l’uno con l’altro l’universale che traspare in ogni ente, evento, processo e proprietà particolare, dandogli significato, esistenza e luce. Sono quattro gli universali così intesi dalla Scolastica sul fondamento della filosofia greca: l’uno, il vero, il bene, il bello.

Prima che nel XVIII secolo, con Baumgarten e Kant, l’estetica venisse ricondotta e ridotta «a una scienza regionalmente delimitata, essa era – vista nel complesso della tradizione – un aspetto della metafisica in quanto scienza dell’essere dell’ente» (26), il quale a sua volta rinvia all’assoluto, che per il pensiero cristiano è Dio. Il tentativo del teologo svizzero è difendere dunque il bello come sostanza ed espressione del divino cristiano filosoficamente inteso: «Come ultimo trascendentale il bello custodisce e sigilla gli altri: nulla di vero e di buono alla lunga senza la graziosa luce di quello che viene donato senza uno scopo» (42).

A questo fine, l’indagine assume un andamento che attraversa lo spazio storico – come detto, dai Greci al culmine della Scolastica – poiché soltanto se implementato in un particolare l’universale è reale, e attraversa lo spazio metafisico, poiché soltanto se hanno le loro radici nell’essere gli enti ed eventi particolari possiedono senso e sostanza.

Il ‘Dio’ di von Balthasar è dunque una forma prima di tutto estetica, è un’esperienza artistica dalla quale soltanto può irradiarsi la gloria. Il percorso è lo stesso di ogni avvertita e colta teologia cristiana: un consapevole, dotto ma anche disperato tentativo di ancorarsi ai Greci, vedendo in loro una continuità germinale e fondante con il cristianesimo. A questo scopo l’autore respinge ogni volontà di voler ‘depurare’ la fede cristiana dalla filosofia e dal mito, ogni pretesa di « voler essere più biblici della bibbia e più cristiani di Cristo» (224), poiché, in questo modo, del cristianesimo non rimarrebbe quasi nulla, soltanto cascami settari, fanatici, semplicemente e soltanto filantropici. Una domanda posta a proposito di Giovanni Eriugena vale per tutto il libro, vale per l’intera sua estetica teologica: «Tutto questo è biblicamente tollerabile, oppure qui l’antica forma filosofica di pensiero ha trionfato definitivamente sui contenuti biblici?» (316). Interrogativo ammirevole nella sua sincera chiarezza, tanto più che von Balthasar ammette che «visto nel complesso il cristianesimo ha pensato se stesso soprattutto con categorie straniere» (291), vale a dire con le categorie dei Greci.

Per comprendere la portata e il fallimento del tentativo, ricordiamo che questo teologo – nato nel 1905 e morto nel 1988, due giorni prima di ricevere la porpora cardinalizia – è stato uno degli uomini più colti del Novecento, che ha ben compreso come il cristianesimo possa continuare a vivere soltanto in un dialogo reale con il proprio tempo, basato però non sulla sua trasformazione in un’agenzia filantropica (cosa che appunto lo sta facendo morire) ma continuando il dialogo con la cultura greca e romana, che per il cristianesimo è costitutivo e fondante. Egli costruisce però tale dialogo da gesuita (fu membro dell’Ordine sino al 1956), dando sempre l’impressione che sia il cristianesimo a gettare luce sulla filosofia, quando è accaduto e continua ad accadere esattamente il contrario. Leggendo questa e altre sue opere appare infatti evidente che la persona del Nazareno non c’entra nulla con la teologia cristiana.

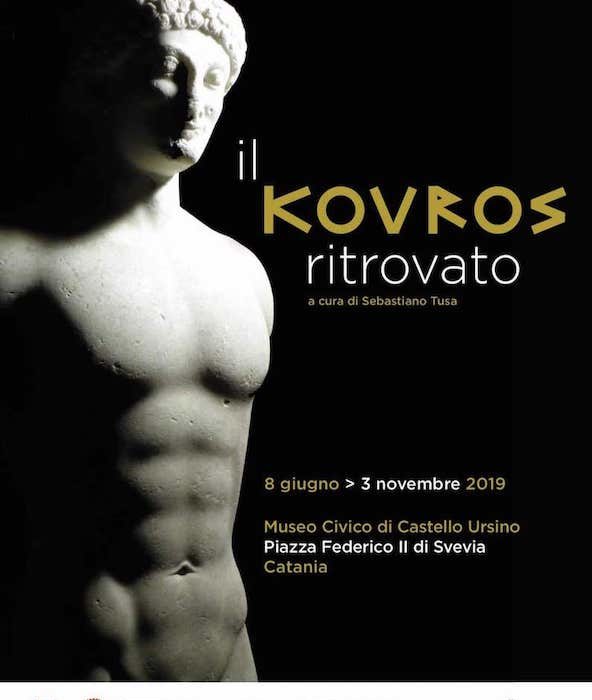

Il fondamentale tentativo di ancorare la fede cristiana nel linguaggio teoretico e mitologico dei Greci e dei Romani (soprattutto Virgilio e il neoplatonismo) spiega anche la lettura tendenzialmente monoteistica, e dunque arbitraria, che von Balthasar attua di Omero: «In nessun poema della letteratura mondiale Dio viene pensato in modo così incessante ad ogni situazione della vita» (52, il corsivo è mio). E tuttavia il teologo è capace di leggere Omero con una profondità, finezza ed empatia straordinarie. Al poeta greco «fu accordato […] il dono della bellezza per tempi illimitati» (69); «con Omero fu deposta nella culla dell’occidente» una «‘inconcepibile grazia e bellezza’» (75). Questa capacità di sentire i Greci – Omero ma anche i tragici, i lirici, i filosofi- conduce von Balthasar ad ammettere che il Prometeo di Eschilo si rivolge alle potenze della materia, ben oltre i nomi degli dèi antropomorfici «rivolgendosi non agli dèi che gli hanno inflitto il tormento, ma alle potenze cosmiche e più antiche (a quelle precisamente che per Hölderlin rappresentano il fondo primordiale di ogni divino poi formato e definito): al santo Etere, al Vento spirante, alle Sorgenti e all’ondoso Mare, alla Terra Madre di tutti i viventi e al Sole che illumina ogni cosa» (109-110, il riferimento è a Prom. Vv. 88-91), ad ammettere quindi che il ‘Dio’ greco è il cosmo, è la materiatempo.

L’ammissione diventa piena e teoretica nelle indagini su Platone, Aristotele, i neoplatonici, per i quali tutti il dio, la perfezione, la bellezza, la gloria è costituita dal cosmo, dalla materia infinita e perfetta dei cieli. Andando quindi ben al di là dell’effimero umano, della sua patetica presunzione di stare al centro quando invece l’umano è semplice periferia.

In Plotino la vista del cielo conferma la divinità del mondo, così come «Aristotele vede nell’ordine celeste immediatamente rivelarsi il divino» (206) e prima ancora l’Epinomide platonico pone al centro dell’essere la «gloria dell’ordine astrale» (196). Tutto il Timeo, poi, costituisce la bella, significativa e ultima soluzione platonica al male dell’umanità e della vita: andare μετά, oltre, e guardare gli astri, il cosmo, il loro essere immuni da ogni imperfezione, lamento e dolore. Per lo sguardo di Platone «l’anima singola, per restaurare equilibri (ἰσορρόπο) perturbati tra se stessa e il corpo o in se stessa, non ha bisogno che di guardare al cosmo, che è sempre in perfetto divino equilibrio, per avere un modello da imitare» (194).

Anche se il cristiano von Balthasar vede nella «grande vendetta come la compiono Ecuba, Medea e alla fine un’altra volta Elettra ed Oreste […] suoni di paganesimo selvaggio» (132), il teologo von Balthasar sa bene che anche questa vendetta si radica nella potenza teoretica dei Greci ed è anch’essa espressione del carisma proprio del maggiore tra i filosofi cristiani dopo Agostino. Tommaso d’Aquino scrive infatti (nel De Malo, 4, 2 obj 17) che la «maxima pulchritudo humanae naturae consistit in splendore scientiae» (361).

Su tale splendore aleggia ovunque la potenza del tempo «che copre tutto ciò che è svelato e svela tutto ciò che è nascosto» (118), tempo la cui «ardente pienezza mitica, la qualità della gloria, può essere paragonata soltanto con la qualità sacramentale che la assume e la supera» (102). Su tale splendore si innesta ἀλήθεια, la quale «significa appunto lo stesso che: realtà come essa è» (159). Su tale splendore domina la gloria del divenire, la materia-luce che per i teologi di Chartres è «tra le cose del mondo infraspirituale, la cosa massimamente simile allo spirito, anzi a Dio» (334), la materialuce che è Dio.