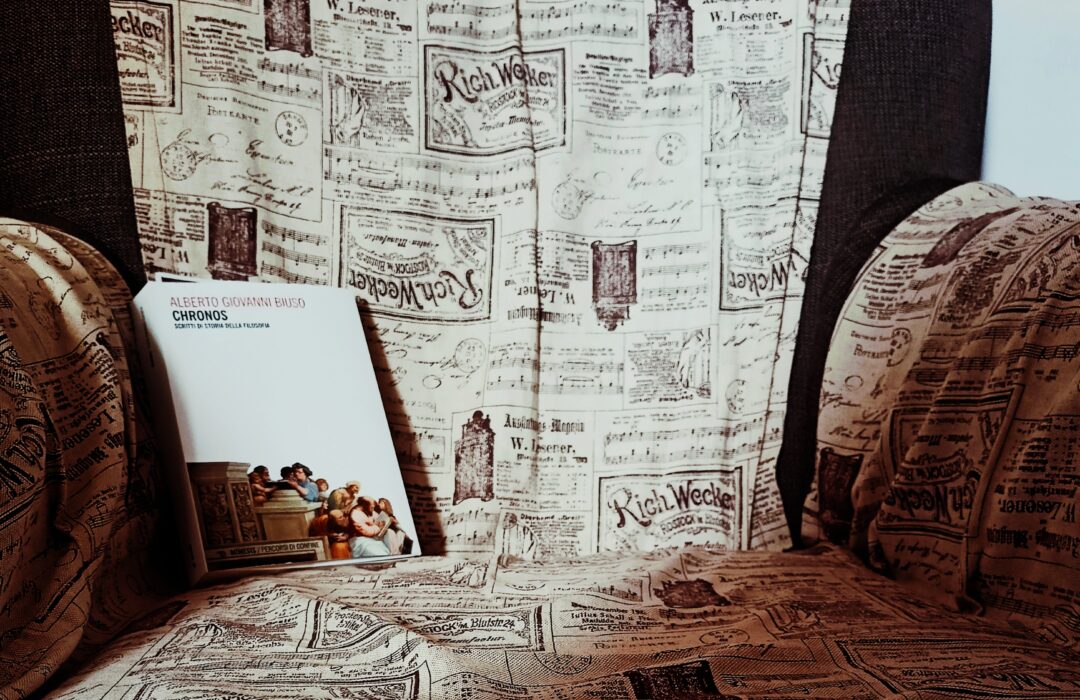

CHRONOS

Scritti di storia della filosofia

Mimesis Editore, Milano-Udine 2023

«Percorsi di confine, 34»

Pagine 416

€ 32,00

Risvolto di copertina

Risvolto di copertina

«Un percorso nella storia della filosofia volto a indicare la perennità delle questioni metafisiche – l’essere, la verità, il tempo – e la loro fecondità per il presente e per il futuro. A mostrarlo è un itinerario in sei momenti che vanno dal pensiero greco al XXI secolo, con una particolare attenzione a Nietzsche e a Heidegger e con indagini rivolte a Eschilo, Euripide, Platone, Lucrezio, Plotino, Machiavelli, Spinoza, Rousseau, Leopardi, Gentile, Husserl, Gehlen, Canetti, Arendt, Marcuse, Ricoeur, Derrida, Mazzarella.

Indagini nelle quali si delinea la struttura temporale del mondo e della filosofia che tenta di comprenderlo. Chronos è la potenza che rende possibile l’emergere della molteplicità dalla stabilità e unicità dell’essere. Gli enti possono essere soltanto differenza che si separa dall’intero ma che lo manifesta in ogni istante, gli enti possono essere soltanto flusso che sta e che si trasforma, possono essere soltanto tempo, nella complessità, identità e differenza di αἰών, καιρός, χρόνος»

Scheda sul sito dell’editore

INDICE

I I Greci

1 Mai avvennero e sempre sono. Sul politeismo

2 Eschilo, il fondamento

3 Il Sacro in Euripide

4 Platone, la filosofia

5 Platone e Nietzsche, due atleti

6 Lucrezio

7 Plotino

II I Moderni

1 Libertà e animalità in Niccolò Machiavelli

2 Necessità e tempo nella metafisica di Spinoza

3 Emilio e la pedagogia del Novecento

4 La filosofia di Giacomo Leopardi

III Nietzsche

1 Le vite di Nietzsche

2 Abbiamo l’arte per non naufragare nella verità. Sull’estetica dionisiaca di Nietzsche

3 Amor fati e Amor dei intellectualis. Sull’incontro Nietzsche–Spinoza

4 Impazzire di gioia. Su Nietzsche e i suoi Wahnbriefe

5 La Grande Salute di Nietzsche

6 Colli e Montinari lettori di Nietzsche

IV Heidegger

1 Heidegger, la fenomenologia, il tempo

2 Heidegger e Sofocle: una metafisica dell’apparenza

3 Platone a Colmar

4 Heidegger e il Sacro

5 Identità e differenze temporali: su Heidegger e Ricoeur

6 Siamo già sempre una differenza animale: Derrida e Heidegger

7 Metafisica del Dasein in Eugenio Mazzarella e Martin Heidegger (con Enrico Moncado)

V Il Novecento

1 Scritture filosofiche del Novecento

2 Giovanni Gentile

3 La fenomenologia come ontologia del tempo

4 Arnold Gehlen, natura e istituzioni

5 Hannah Arendt, una donna contro il totalitarismo

6 Elias Canetti, il nemico della morte

7 Potenza e limiti della Teoria critica

VI Il XXI secolo

1 Quid est veritas? Ermeneutica e prospettivismo

2 Nichilismo e Differenza: un dialogo su Severino

3 Introduzione alla filosofia di Eugenio Mazzarella

4 Toccare l’ineffabile. La poesia di Eugenio Mazzarella

5 Metafisiche contemporanee

Indicazioni bibliografiche

Indice dei nomi

Nota al testo

=============

RECENSIONI

Antonio Lizzadri

in Rivista di Filosofia Neo-Scolastica

Anno CXVI / Aprile-Giugno 2024

Pagine 484-487

Pio Colonnello

Tra αἰών e καιρός

Rileggendo Chronos di Alberto Giovanni Biuso

in Vita pensata

n. 30, maggio 2024

pagine 24-29

Angelica Rocca

Esercizi di decentramento

in Fata Morgana

11 dicembre 2023

Pagine 1-4

Stefano Piazzese

in InCircolo. Rivista di filosofia e culture

Numero 15 – Giugno 2023

Pagine 179-184

Sarah Dierna

in Discipline Filosofiche

8 maggio 2023

Enrico Palma

Filosofia come temporalità compresa e come scrittura

in Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee

4 maggio 2023

pagine 1-6

=============