Conferenze di Brema e Friburgo

di Martin Heidegger

Edizione italiana a cura di Franco Volpi

Traduzione di Giovanni Gurisatti

Adelphi, 2002

Pagine 226

La prima apparizione pubblica di Martin Heidegger dopo la Seconda guerra mondiale fu a Brema, dove il filosofo tenne un ciclo di conferenze dal titolo Einblick in das was ist (Sguardo in ciò che è). Otto anni dopo, a Friburgo, Heidegger condusse un altro ciclo di conferenze intitolato Grundsätze des Denkens (Princìpi del pensiero). Le due conferenze mostrano che di Heidegger è straordinario anche questo: come dalle tesi apparentemente più astratte ed enigmatiche derivi per il lettore una comprensione precisa, efficace e disvelante della vita quotidiana nel presente, degli aspetti fondamentali dell’esistenza individuale e collettiva. Il tempo in cui siamo immersi è spaesato, massificato, uniforme, omologante, desacralizzato, calcolante. Heidegger descrive con precisione queste forme e ne individua le cause e i possibili sviluppi.

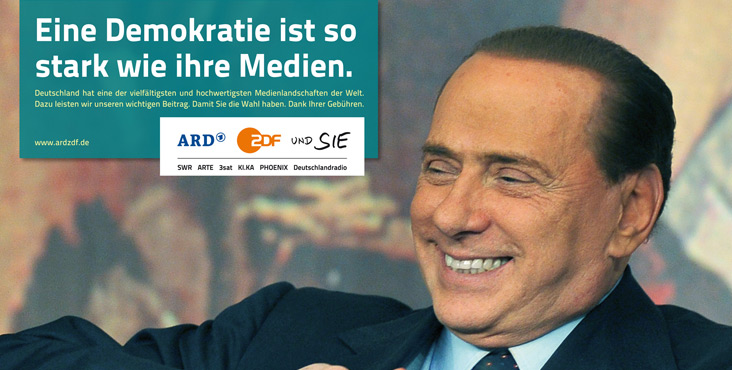

La vicinanza non consiste nella diminuzione della distanza. Essa, anzi, implica la percezione di una differenza, senza la quale domina solo l’uniformità dei luoghi privi di qualsiasi identità. Già nel 1949 Heidegger intuisce che «il culmine dell’eliminazione di qualsiasi distanza è raggiunto dalla televisione, che presto attraverserà e dominerà tutta la rete e la ressa del traffico» (p. 19).

Il filosofo ribadisce l’intuizione secondo cui «l’essenza stessa della tecnica non è niente di tecnico» (57). Da qui la necessità di pensare la tecnica in un modo che non sia riduttivo e affrettato, apologetico o demonizzante, moralistico o deterministico, e neppure antropocentrico, neutralizzante, puramente strumentale. Quest’ultima posizione, in particolare, appare tautologica e nello stesso tempo funzionale al dominio: «infatti chi spaccia la tecnica per qualcosa di neutrale la rappresenta, a maggior ragione, soltanto come uno strumento mediante il quale qualcosa è prodotto e ordinato. Chi prende la tecnica per qualcosa di neutrale torna a rappresentarla in termini solo strumentali, cioè tecnici» (87). Per Heidegger la tecnica non è soltanto un mezzo per conseguire degli scopi ma è anche la forma in cui l’essere stesso si dà nell’Occidente moderno, pur avendo le sue radici nella concezione greca della verità come disvelamento, come mostrarsi del mondo agli occhi della mente.

La tecnica moderna è Ge-Stell, termine che si può tradurre con Impianto, nel senso della riduzione di ogni ente, esperienza, avvenimento, luogo, alla sua utilizzabilità da parte di chi, pur rappresentando solo una parte del tutto, crede di costituirne il vertice, l’obiettivo, l’intero, venendo meno in tal modo a quella relazione fra Cielo e Terra, Divini e Mortali che Heidegger definisce Geviert, Quadratura e con la quale indica il Mondo stesso. Il legame fra i quattro elementi viene messo in pericolo dal Gestell come «riunione da sé raccolta dello stellen, in cui tutto ciò che è ordinabile è essenzialmente nel suo essere risorsa sussistente» (55).

Il mondo trasformato in impianto, le persone ridotte a “risorse umane” funzionali alla produzione e sostituibili a ogni istante; è anche questo che il pensiero heideggeriano ha intravisto come dominio del presente. La pretesa di porre l’umano al centro dell’essere, di fare di ogni ente uno strumento ai nostri fini, sembra avere l’esito apparentemente paradossale di trasformare l’uomo stesso in macchina, risorsa ed energia. Ma qui Heidegger mostra una fiducia radicale –e nello stesso tempo ambigua- non tanto nell’uomo quanto nella più ampia struttura della quale l’umano è parte: «Tuttavia l’inumano (das Unmenschliche) è pur sempre l’inumano (unmenschliche). L’uomo non si trasformerà mai in macchina. Certo, questo inumano che mantiene ancora il carattere dell’umanità è più inquietante, poiché più malvagio e funesto di un uomo che fosse soltanto macchina» (60-61). La ragione più profonda della impossibilità di ridurre l’umano al macchinico risiede nella stessa finitudine che ci costituisce. Soltanto l’uomo muore poiché egli non si limita a decedere o a esaurirsi ma vive costantemente nell’orizzonte della propria fine. È la morte che ci mantiene «nel riparo nascosto dell’essere» (36 e 83). Una delle parole conclusive delle Conferenze di Friburgo è che «su questa terra noi rimaniamo insediati nel relativo» (218).

Se «ciò che vuole soltanto rilucere non illumina» (125), è a partire da un’altra luce –da Heidegger chiamata Lichtung, radura che si apre nell’oscuro di un bosco- che il filosofo osserva il dispiegarsi degli eventi e cerca di capirlo. Un grande pensare è capace, al di là delle contingenze, di comprendere il terreno nel quale affondano le radici invisibili del presente e di offrirne una lettura che fa di queste pagine un esempio di teoresi fenomenologica in atto e nello stesso tempo di analisi metapolitica della storia.