Teatro Greco – Siracusa

Baccanti

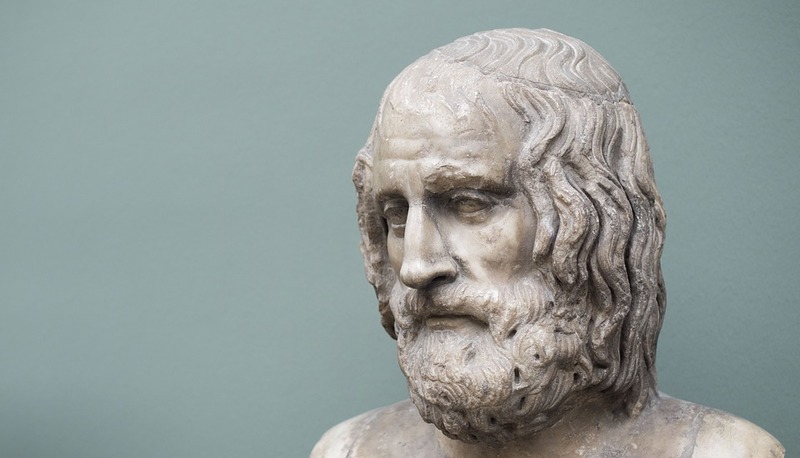

di Euripide

Traduzione di Guido Paduano

Con: Lucia Lavia (Dioniso), Ivan Graziano (Penteo), Antonello Fassari (Tiresia), Stefano Santospago (Cadmo), Linda Gennari (Agave)

Regia di Carlus Padrissa (La Fura dels Baus)

Sino al 20 agosto 2021

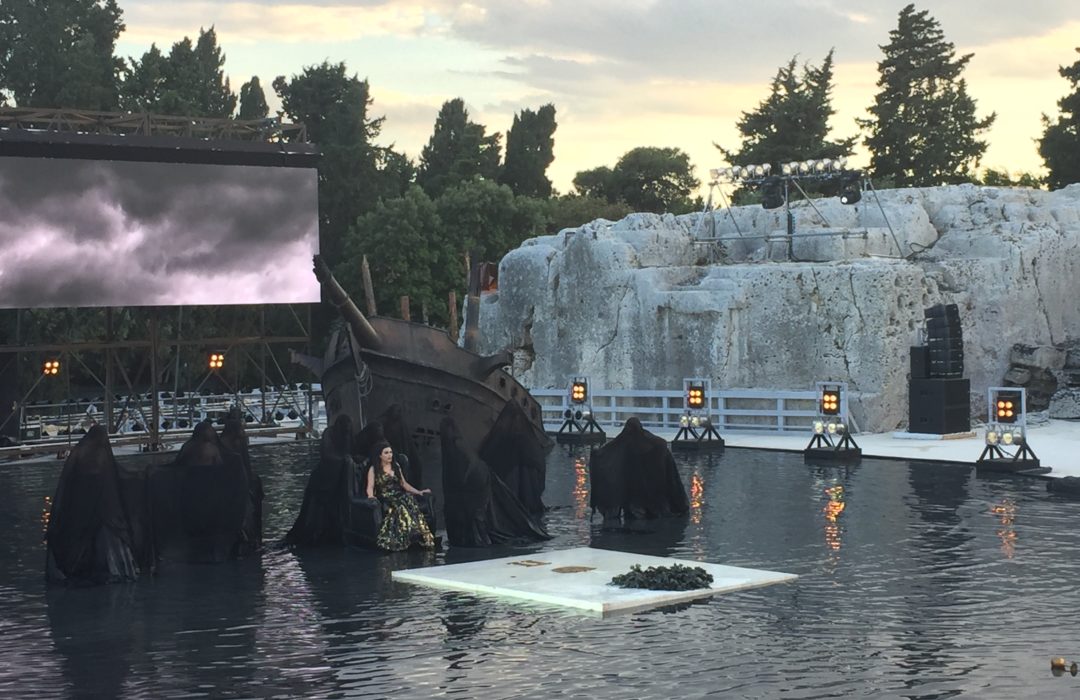

I nomi degli dèi e dei mortali che dal χάος da cui tutto sgorga pervengono infine a Dioniso e a Penteo compaiono alcuni subito e altri a poco a poco sulla superficie spazzata dai passi e dal vento. Immediato è invece l’irrompere sulla scena delle Menadi con il loro grido dell’orgia, εὐοῖ, evoè! Le Menadi, le Baccanti, stanno al centro di questa corale messa in scena dell’opera di Euripide. Una scelta saggia a indicare il cuore collettivo della festa e della ferocia umane. Espresse mediante lo spazio totale del teatro, lo spazio del teatro che si fa totale –Gesamtkunstwerk– attraverso i suoni, le percussioni, le danze, le voci che restituiscono la gloria degli dèi e la loro forza, antiche come il tempo.

E soprattutto, tratto caratterizzante la Fura dels Baus, mediante le imponenti macchine che portano attori e personaggi per l’aere, nelle contrade assolute, nell’aperto spazio del mito che dalla terra sale al cielo e poi dal cielo ridiscende nella polvere. I due principi del mondo sono infatti Demetra, la terra, il secco e Dioniso, l’umido, il succo della vite che dà ai mortali l’oblio dei loro mali. Non esiste altro rimedio al dolore d’esserci e del fare. Sia al povero sia al ricco, Dioniso concede il piacere del vino che libera dal dolore. Astemio, stitico, schematico e ultramoralista, Penteo invece non riconosce questa leggerezza, entra in scena portando con sé tre pesanti massi, offende, disprezza e illusoriamente incatena lo Straniero che parla in nome di Dioniso, lo Straniero che è Dioniso. La furia del dio, la sua vendetta, come si sa, saranno terribili. E meritate. La testa / prigione che domina sin dall’inizio la scena si trasforma nella testa vuota di un mortale che non vuole capire la forza inarrestabile del desiderio, del sesso e del sorriso, rimanendo nella tristezza dell’autocontrollo, della castità e della smorfia pudica intrisa di paura. Per diventare infine la testa mozzata e insanguinata che la baccante Agàve mostra con gioia dopo aver fatto a pezzi il proprio figlio.

Carlus Padrissa e la Fura dels Baus sono stati da sempre euripidei, da sempre utilizzano l’ἀπὸ μηχανῆς θεός, il deus ex machina che fa scendere, muovere e salire l’umano e il divino nello spazio della scena. Il loro Imperium, ad esempio (al quale avevo partecipato a Milano in compagnia di Mario Gazzola), era costruito come spazio affollato dagli spettatori, direttamente coinvolti nelle vicende e nella violenza rappresentata. Uno spazio dentro il quale si elevano piramidi, gru, corde. Da queste geometrie si staccano i soggetti del dominio, nel doppio genitivo di chi ordina e di chi subisce. Donne dai cui corpi si sprigiona la sensualità, l’implacabilità, la fecondità del comando. In Imperium la musica restituisce la raggrumata densità dei movimenti scenici, che sembrano tornare alla semplicità del gesto primordiale, quello che fonda insieme natura e civiltà, che dà e riceve morte, perché altro nelle cose non sembra darsi se non questa furia dei corpi.

Era già quello dunque uno spettacolo dionisiaco che in Baccanti diventa un’enorme forma antropomorfa (Semele / Zeus) dal cui ventre esce il dio bambino, con l’attore / Dioniso che precipita investito dalle acque del parto che si rompono. Dinamismo che raggiunge il culmine in gru e corde con le quali il Coro e le Menadi si avvicinano e si allontanano, si addensano e si espandono, dando ogni volta forma e vita al fiore del cosmo pulsante di potenza e desiderio.

«In forma dunque di vermiglia rosa / mi si mostrava la corale sacra / che nel suo sangue Bacco fece sposa», si potrebbe dire guardando la gloria delle Menadi librarsi e parafrasando per esse Alighieri (Paradiso, XXXI, 1-3).

Peccato solo che Dioniso appaia coinvolto nelle vicende di Tebe con gesti e gridolini che nulla hanno ovviamente del dio, il quale «ὃς πέφυκεν ἐν τέλει θεός, / δεινότατος, ἀνθρώποισι δ᾽ ἠπιώτατος; ‘è dio nel pieno senso, ed è terribile, ma più d’ogni altro con gli uomini è mite», come egli stesso tiene a dichiarare (Βάκχαι, vv. 859-861, trad. di Filippo Maria Pontani). Dioniso uccide sorridendo. In Euripide (e sempre) questo dio è una maschera ironica e distante, braccia spalancate, voce gorgogliante dall’inquietudine della terra. Una scelta di coinvolgimento isterico, come invece ha voluto qui il regista, è completamente sbagliata. Tale limite non inficia comunque la profondità e la bellezza di una messa in scena delle Baccanti imponente, coraggiosa e visionaria.