Esterno Notte

di Marco Bellocchio

Italia, 2022

Con: Fabrizio Gifuni (Aldo Moro), Margherita Buy (Eleonora Chiavarelli Moro), Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Toni Servillo (Paolo VI), Gabriel Montesi (Valerio Morucci), Davide Mancini (Mario Moretti), Daniela Marra (Adriana Faranda), Fabrizio Contri (Giulio Andreotti), Gigio Alberti (Benigno Zaccagnini), Pier Giorgio Bellocchio (Domenico Spinella), Paolo Pierobon (Cesare Curioni)

Sceneggiatura di Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino

Trailer del film

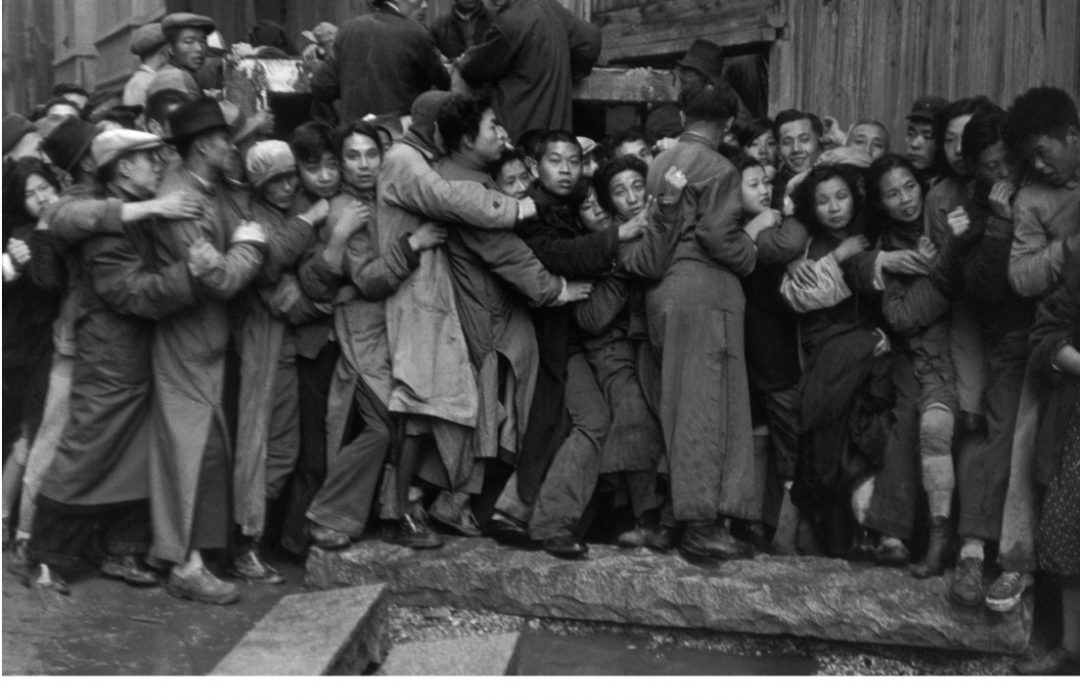

Figure. Un film fatto di figure. Che si alternano nella loro differenza, che convergono nella loro identità.

Sei prospettive, sei stazioni dolorose, sei figure del potere.

La prima figura è Aldo Moro, la sua paziente, estenuante, efficace capacità di mediazione tra posizioni all’apparenza inconciliabili. La sua formula delle «convergenze parallele» per descrivere il cammino storico della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista Italiano è figura dell’ossimoro che il potere è. L’ossimoro che consiste nell’idea di un «potere buono».

La seconda figura è Francesco Cossiga, un bipolare -come lo definisce lo stesso Moro- con tratti paranoici, una ‘eccellenza’ incerta e tuttavia pronta a servire i padroni statunitensi, in particolare nella figura del «consulente» Steve Pieczenik, inviato dagli USA e successivamente inquisito per «concorso nell’omicidio» di Moro. L’oscillazione esistenziale e politica di Cossiga riguardava da un lato la gratitudine verso colui che lo aveva reso ciò che era (Moro, appunto) e dall’altro la ragion di stato. Cossiga appare nel film un allucinato e un allucinatore, vittima del sangue che scorre anche per sua complicità e vittima soprattutto della propria figura di potere folle.

La terza figura è Paolo VI, amico di Moro, coraggioso sino a tentare ogni strada -anche il denaro ‘sterco del demonio’- e ingenuo sino a chiedere agli «uomini delle Brigate Rosse» di rilasciare Moro «così, semplicemente, senza condizioni», contribuendo probabilmente in questo modo alla sua fine, comunque già stabilita. Paolo VI con il cilicio, con le sue preghiere e con i suoi sogni sacrificali. Paolo VI che rivolgendosi al ‘Signore’ dice «Tu non hai esaudito la nostra supplica» e che morirà il 6 agosto del 1978, tre mesi dopo la morte del suo amico. Figura del potere sacro.

La quarta figura sono le Brigate Rosse. In particolare Adriana Faranda, convinta che la Rivoluzione vincerà e sconcertata quando la Rivoluzione non vince; Valerio Morucci, un nichilista dannunziano che trova solo nell’azione il senso del proprio vivere, che afferma di non volere obbedire a nessuno ma poi dichiara che bisogna obbedire senza discutere all’ordine di uccidere Moro; Mario Moretti, una macchina gelida probabilmente eterodiretta (dagli USA). Le Brigate Rosse che uccidendo Moro uccisero se stesse e ogni prospettiva rivoluzionaria in Italia. Figura del potere sciocco e fanatico.

La quinta figura è Eleonora Chiavarelli Moro, moglie, madre, cristiana, paziente, ribelle solo alla fine, quando comprende che la Democrazia Cristiana vuole morto il marito. Figura del potere familiare e affettivo.

La sesta figura è l’insieme di Tύχη e di Ἀνάγκη, di caso e necessità, del piano inclinato che sono i fatti umani individuali e collettivi, anche quando si illudono e pensano di se stessi di essere fatti stabiliti, voluti, pensati. L’insieme di fatti che nei 55 giorni dal 16 marzo al 9 maggio del 1978 costituiscono un coacervo di eventi, di menzogne, di omissioni, di tradimenti, di convinzioni fanatiche, di rozzezze, di morte. Figura del potere, della sua essenza, come Leonardo Sciascia mostra in uno dei suoi testi più lucidi e preziosi.

Un film che dura più di cinque ore ma che coinvolge perché costituisce un’altra figura ancora: la tragedia, una tragedia greca.

Avevo visto Fabrizio Gifuni interpretare a teatro la figura di Aldo Moro. E avevo intitolato la mia riflessione su quello spettacolo con una frase da Moro rivolta alla moglie nell’ultima lettera a lei indirizzata: «Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo». Un testo nel quale ponevo la questione del perché Aldo Moro sia stato ucciso dalle Brigate Rosse quando la sua liberazione sarebbe stata una formidabile arma contro lo Stato italiano. Su tale questione, sui segreti che contiene, si è edificata la storia dell’Italia dal 1978 a oggi. Da vivo e da libero, Moro avrebbe potuto davvero colpire «il cuore dello Stato» come i dannunziani delle Brigate Rosse amavano dire. Da vivo e da libero Moro non avrebbe potuto essere così facilmente definito «pazzo», come la stampa corrotta allora e corrottissima oggi dichiarò quasi unanimemente. Il timore non era che Moro uscisse morto dalle mani delle Brigate Rosse ma che ne uscisse vivo. E infatti ne uscì morto.

Le Lettere e il Memoriale di Aldo Moro costituiscono l’ultima figura del potere, lo spettro che da nulla può più essere ucciso e che con la sua sola presenza rende chiara l’essenza stessa dell’autorità: la morte.

Di questa figura è emblema un personaggio al quale il film di Bellocchio non dedica una specifica stazione ma che -certo- ne costituisce una delle ragioni; un personaggio che nelle sue lettere dalla ‘prigione del popolo’ Moro descriveva come figura del potere miserabile.

Andreotti è restato indifferente, livido, assente, chiuso nel suo cupo sogno di gloria. Se quella era la legge, anche se l’umanità poteva giocare a mio favore, anche se qualche vecchio detenuto provato dal carcere sarebbe potuto andare all’estero, rendendosi inoffensivo, doveva mandare avanti il suo disegno reazionario, non deludere i comunisti, non deludere i tedeschi e chi sa quant’altro ancora. Che significava in presenza di tutto questo il dolore insanabile di una vecchia sposa, lo sfascio di una famiglia, la reazione, una volta passate le elezioni, irresistibile della D.C.? Che significava tutto questo per Andreotti, una volta conquistato il potere per fare il male come sempre ha fatto il male nella sua vita? Tutto questo non significava niente. Bastava che Berlinguer stesse al gioco con incredibile leggerezza. Andreotti sarebbe stato il padrone della D.C., anzi padrone della vita e della morte di democristiani e no, con la pallida ombra di Zaccagnini, dolente senza dolore, preoccupato senza preoccupazione, appassionato senza passione, il peggiore segretario che abbia avuto la D.C.

Non parlo delle figure di contorno che non meritano l’onore della citazione. On. Piccoli, com’è insondabile il suo amore che si risolve sempre in odio. Lei sbaglia da sempre e sbaglierà sempre, perché è costituzionalmente chiamato all’errore. […]

Eravate tutti lì, ex amici democristiani, al momento della trattativa per il governo, quando la mia parola era decisiva. Ho un immenso piacere di avervi perduti e mi auguro che tutti vi perdano con la stessa gioia con la quale io vi ho perduti. […]

Tornando poi a Lei, On. Andreotti, per nostra disgrazia e per disgrazia del Partito con o senza di voi, la D.C. non farà molta strada. […] Si può essere grigi, ma onesti; grigi, ma buoni; grigi, ma pieni di fervore. Ebbene, On. Andreotti, è proprio questo che Le manca. Lei ha potuto disinvoltamente navigare tra Zaccagnini e Fanfani, imitando un De Gasperi inimitabile che è a milioni di anni luce lontano da Lei. Ma Le manca proprio il fervore umano. Le manca quell’insieme di bontà, saggezza, flessibilità, limpidità che fanno, senza riserve, i pochi democratici cristiani che ci sono al mondo. Lei non è di questi. Durerà un po’ più, un po’ meno, ma passerà senza lasciare traccia. Non Le basterà la cortesia diplomatica del Presidente Carter, che Le dà (si vede che se ne intende poco) tutti i successi del trentennio democristiano, per passare alla storia. Passerà alla triste cronaca, soprattutto ora, che Le si addice.

Che cosa ricordare di Lei? La fondazione della corrente Primavera, per condizionare De Gasperi contro i partiti laici? L’abbraccio-riconciliazione con il Maresciallo Graziani? Il Governo con i liberali, sì da deviare, per sempre, le forze popolari nell’accesso alla vita dello Stato? Il flirt con i comunisti, quando si discuteva di regolamento della Camera? Il Governo coi comunisti e la doppia verità al Presidente Carter? Ricordare la Sua, del resto confessata, amicizia con Sindona e Barone? Il Suo viaggio americano con il banchetto offerto da Sindona malgrado il contrario parere dell’Ambasciatore d’Italia? La nomina di Barone al Banco di Napoli? La trattativa di Caltagirone per la successione di Arcaini? Perché Ella, On. Andreotti, ha un uomo non di secondo, ma di primo piano con Lei; non loquace, ma un uomo che capisce e sa fare. Forse se lo avesse ascoltato, avrebbe evitato di fare tanti errori nella Sua vita. Ecco tutto. Non ho niente di cui debba ringraziarLa e per quello che Ella è non ho neppure risentimento. Le auguro buon lavoro, On. Andreotti, con il Suo inimitabile gruppo dirigente e che Iddio Le risparmi l’esperienza che ho conosciuto, anche se tutto serve a scoprire del bene negli uomini, purché non si tratti di Presidenti del Consiglio in carica.

[Fonte: Archivio del Novecento – Memoriale Moro]

Esterno Notte è un film «misto di storia e d’invenzione», formula di Alessandro Manzoni che ben si adatta a quest’opera. La storia che rimane oscura, l’invenzione che la illumina con la luce delle sue figure.