di Celso

(Αληθής Λόγος)

A cura di Giuliana Lanata

Adelphi, Milano 1987

Pagine 253

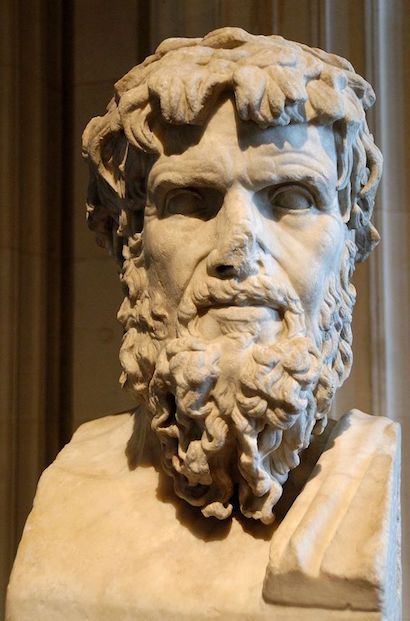

Il testo di Celso (II sec. ev) -il cui titolo greco potrebbe essere tradotto anche come Il vero Logos– è giunto a noi perché Origene ne riporta numerosi brani allo scopo di confutare le accuse che lo scrittore rivolge al cristianesimo. Questa edizione curata da Giuliana Lanata è esemplare per correttezza filologica e cura della traduzione.

La molteplicità delle critiche di Celso può essere ricondotta ad alcune direttrici di fondo: difesa del paganesimo nei confronti della esclusiva pretesa salvifica che la nuova fede rivendica per sé; conferma della struttura deterministica e formale del mondo contro l’antropocentrismo e il materialismo cristiani; consapevolezza della incorporeità e serena imperturbabilità del divino platonico, i diversi nomi del quale e le differenti forme di culto scaturiscono tutti dalla stessa matrice. Il cristianesimo viene ricondotto alla misura di un culto che da un lato trae le sue cose migliori dalla grande tradizione sapienziale del mondo antico, dall’altro la adatta alla infima origine sociale e al fanatismo della maggior parte dei suoi adepti.

La fede nella resurrezione dei corpi appare al platonico Celso come una «pura e semplice speranza da vermi» (V, 14; pag. 108). Offrendo «sconsideratamente il loro corpo alle torture e alla crocifissione», i cristiani mostrano di «non amare la vita» (VIII, 54; p. 156), in ciò fedeli al loro maestro, privo di ogni lievità e autoironia: «e poi, quali azioni nobili e degne di un Dio ha compiuto Gesù? Ha disprezzato gli uomini, li ha derisi, ha scherzato su quel che gli accadeva?» (II, 33; p. 75). In tal modo, ciò che per i cristiani era ed è il privilegio di un Dio che si fa uomo, soffre e si immola, costituisce per Celso, e per il mondo di cui egli è espressione, la massima assurdità.

Altrettanto assurdo appare a Celso l’antropocentrismo che intesse l’intera tradizione prima giudaica e poi cristiana, nei confronti della quale il libro IV della sua opera pronuncia parole molto chiare. Ai cristiani i quali affermano che Dio avrebbe fatto l’intero universo per l’uomo, il filosofo risponde che «l’universo non è stato generato per l’uomo più che per gli animali privi di ragione» (IV, 74; p. 102). A conferma osserva che mentre gli umani devono inventarsi e costruirsi gli strumenti di caccia, altri animali ne sono dotati in misura superiore e innata. Aggiunge poi che «se gli uomini appaiono superiori agli esseri privi di ragione perché hanno costruito le cità e si sono dati una struttura politica e delle magistrature e dei governi, anche questo non significa nulla, perché altrettanto fanno le formiche e le api. […] Orbene, se uno guardasse verso la terra, quale gli apparirebbe la differenza fra quello che facciamo noi e quello che fanno le formiche o le api?» (IV, 81 e 85; pp. 103–104).

La conclusione è tanto logica quanto inevitabile: «Dunque l’universo non è stato fatto per l’uomo, e d’altronde nemmeno per il leone o per l’aquila o per il delfino, ma perché questo mondo, in quanto opera di Dio, risultasse compiuto e perfetto in tutte le sue parti» (IV, 99; p. 106).

A questo livello, nessuna conciliazione è possibile tra il cristianesimo e il mondo antico. Come Luciano, Spinoza e Nietzsche, Celso ha individuato la reale debolezza teoretica di questa fede, divenuta però la sua paradossale e ambigua forza pragmatica, consolatrice ed emotivamente coinvolgente: la bizzarria di una forma del divino davvero troppo umana. E tuttavia, radicato com’è nella scissione ebraica, nella coscienza infelice che separa terra e cielo, finito e infinito, il cristianesimo è una delle ragioni più profonde dell’angoscia di vivere che attanaglia gli europei non più “antichi”. Il testo di Celso lo dimostra.