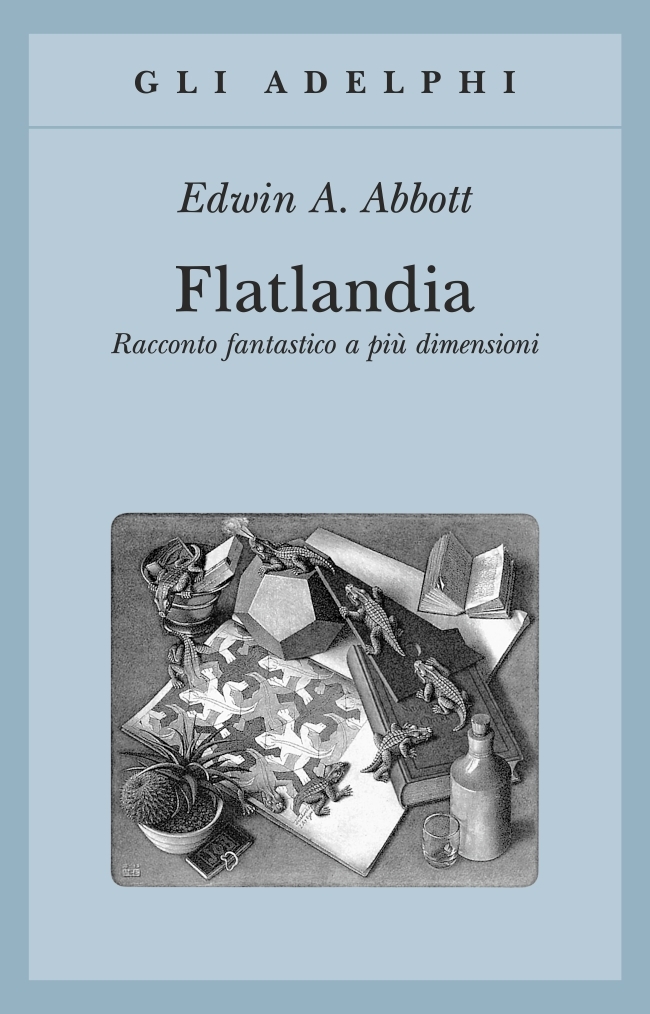

FLATLANDIA

Racconto fantastico a più dimensioni

di Edwin A. Abbott

(Flatland. A Romance of Many Dimensions, 1882)

Traduzione e prefazione di Masolino D’Amico

In appendice un saggio di Giorgio Manganelli

Adelphi, Milano 1999 (1966)

Pagine XX – 166

Un Quadrato parla. E racconta la propria vita nel Paese della Superficie, dove le dimensioni della materia sono soltanto due –lunghezza e larghezza- e non si ha idea alcuna dell’altezza. Narra usi e costumi di questa terra piatta, di questa società assolutamente gerarchica nella quale i criteri del valore sono il numero dei lati e degli angoli. Dalle donne che sono Linee -e dunque poste al livello più basso dell’essere e del capire, tenute nell’ignoranza, inaffidabili e vessate ma sempre pericolosissime con la loro micidiale punta acuminata- ai Triangoli isosceli stupidi e violenti con i loro angoli acuti; dagli Equilateri operai ai Quadrati professionisti; dai Pentagoni ed Esagoni -sempre più raffinati e colti- fino alle somme Circonferenze, che sono –in realtà e naturalmente- dei Poligoni con un numero altissimo di lati estremamente piccoli.

Un Quadrato parla. E racconta la propria vita nel Paese della Superficie, dove le dimensioni della materia sono soltanto due –lunghezza e larghezza- e non si ha idea alcuna dell’altezza. Narra usi e costumi di questa terra piatta, di questa società assolutamente gerarchica nella quale i criteri del valore sono il numero dei lati e degli angoli. Dalle donne che sono Linee -e dunque poste al livello più basso dell’essere e del capire, tenute nell’ignoranza, inaffidabili e vessate ma sempre pericolosissime con la loro micidiale punta acuminata- ai Triangoli isosceli stupidi e violenti con i loro angoli acuti; dagli Equilateri operai ai Quadrati professionisti; dai Pentagoni ed Esagoni -sempre più raffinati e colti- fino alle somme Circonferenze, che sono –in realtà e naturalmente- dei Poligoni con un numero altissimo di lati estremamente piccoli.

Questa società dura, armoniosa e implacabile come può esserlo solo la Geometria, vive della morte continua di ogni Figura che con i suoi angoli mal gestiti possa costituire un pericolo per gli altri; viene scossa da periodiche rivolte capeggiate da Forme irregolari; è governata da una casta sacerdotale potentissima e pervasiva: «Da noi i Preti sono gli Amministratori di ogni Affare, Arte e Scienza […] senza far nulla direttamente, essi sono la Causa di ogni cosa che valga la pena di fare e che viene fatta da altri» (pag. 81). La dottrina che pervade questo spazio è una Razionalità geometrica consapevole della Necessità di ogni ente ed evento poiché non l’educazione o l’esperienza ma è «la Configurazione che fa l’uomo» e dunque «a un giudizio sereno, buona e cattiva condotta non sono ragioni sufficienti né di lode, né di biasimo» (84).

Al Narratore accade di ricevere la sconvolgente rivelazione -da parte di una Sfera- dell’esistenza della Terza dimensione e dunque dello Spazio. Poco prima il Quadrato aveva sognato un Paese della Linea ai cui abitanti lui stesso tentava inutilmente di dimostrare la parzialità della loro struttura. Ora riceve dalla Sfera un’analoga lezione. Rifiuta però questa saggezza e allora viene letteralmente “rapito” nel Paese dei solidi e lì finalmente vede ciò che fino ad allora aveva soltanto dedotto. Si scioglie così alla sua mente l’enigma che non comprendeva quando la Sfera gli parlava. Incapace dello sforzo di volontà che gli garantirebbe, a detta della Sfera, di lasciare il suo piatto mondo, una violenza pedagogica lo trasporta «verso l’Alto, ma non verso il Nord» (139), secondo la formula con la quale cercherà –tornato nella Pianura- di ricordare la ricchezza senza fine della prospettiva spaziale.

Infatti questo Quadrato regolare, pedante e insieme avventuroso -questo «povero Prometeo della Flatlandia» (150) come da sé si definisce- comincia a chiedere al suo maestro e salvatore di insegnargli anche la Quarta, la Quinta e le altre dimensioni. Ma questo dio circolare mostra anch’egli la povertà delle proprie vedute quando respinge tali aspirazioni come follie e sogni, non avendo dunque appreso la verità essenziale: che ogni ente vive nel proprio ambiente commettendo l’errore di pensarlo come l’unico, quando invece lo Spazio è davvero senza fine. Anche la Sfera somiglia insomma a quella creatura infima e adimensionale che vive in Pointlandia e che di se stessa si compiace come dell’unico e totale universo, chiamandosi It, Esso: «Infinita beatitudine dell’esistenza! Esso è: non c’è altro al di fuori di Esso» (141). Altrettanto convinta che oltre le tre del proprio mondo altre dimensioni non si diano, la Sfera scaglia il Quadrato là da dove lo trasse. Nella insensata speranza di convertire i suoi simili alla sapienza dello Spazio, il Narratore viene imprigionato ed è da un carcere quindi che egli racconta.

Così si chiude «questo universo di visioni tragiche e gnostiche» permeato di «una gelida grazia astratta» come con esattezza lo definisce Giorgio Manganelli (165 e 155). Un libro intriso di ironia e di rigore, di invenzioni fantastiche e di dimostrazioni matematiche, di intenti satirici (verso la società vittoriana e non solo) e di serietà mitologica. Un’autentica visione della mente. Un invito a cogliere la plausibilità dell’ipotesi che -oltre alla materia e al movimento- la struttura delle cose sia fatta di un’ulteriore dimensione che è il Tempo.

Il libro di Abbott ha una Wirkungsgeschichte ampia, imprevedibile e carsica. La sua eco riaffiora, ad esempio, anche nelle scenografie di Dogville (2003), il film per il quale Lars von Trier sceglie una scenografia bidimensionale fatta di semplici linee che consente di vedere dall’alto la città, esattamente come il Quadrato vedeva la sua Terra una volta uscito da essa.

Un libro sovversivo, alla fine, con la sua tenace ambizione di suscitare «con qualsiasi mezzo nell’intimo dell’umanità sia Piana che Solida uno spirito di rivolta contro la presunzione che vorrebbe limitare le nostre Dimensioni a Due, a Tre o a qualsiasi numero che non sia Infinito» (132).