Michel Houllebecq

La possibilità di un’isola

(La possibilité d’une île, 2005)

Traduzione di Fabrizio Ascari

Bompiani, 2005

Pagine 398

A distanza di circa duemila anni dalla quasi estinzione della specie umana, causata da guerre nucleari e da rivolgimenti geologici e astronomici, un numero limitato di neoumani abita il pianeta, ridotto a un deserto intervallato da laghi. La loro vita si svolge solitaria in singole enclaves dotate di ogni sicurezza. Il corpo dei neoumani ha un metabolismo diverso ed è molto più resistente al dolore, alla fatica, alle privazioni. Questi esseri comunicano tra loro attraverso una Rete esclusiva ed evoluta ma non si incontrano quasi mai. Le loro esistenze sono al di là della gioia e della sofferenza, del desiderio e della noia. La libertà dell’indifferenza è il sentimento che vogliono raggiungere, condizione per una serenità perfetta. Sono esseri che hanno abbandonato i cascami dell’umano, incarnando invece nei propri corpi la saggezza del Buddha, il determinismo spinoziano, la liberazione dal fenomeno; capaci finalmente di uno sguardo sugli enti, gli eventi e i processi che sia libero da ogni inquietudine. I neoumani sanno, però, di costituire anch’essi una tappa nell’itinerario che porterà ai Futuri, entità non più macchine –né biologiche né artificiali–, non più separate ma «Uno, pur essendo molteplici. […] La luce è una, ma i suoi raggi sono innumerevoli» (p. 388), e la loro civiltà «si sarebbe costruita tramite interconnessione progressiva di processori conoscitivi e memoriali» (395).

Tra le rovine di quelle che furono le città, vivono invece i discendenti dell’Homo sapiens tornati a una condizione di quasi completa naturalità e quindi feroci, cannibaleschi, nefasti e sciagurati, intrisi di una «bramosia perennemente rinnovata di violenza, di umiliazioni gerarchiche o sessuali, di crudeltà pura e semplice» (390).

Che cosa era accaduto nel XXI secolo alla specie, tanto da determinare una separazione così netta? È ciò che il romanzo racconta, attraverso il contrappunto fra le memorie di vita di Daniel1 –un attore comico dal grande successo, dal carattere cinico e sentimentale, freddo e appassionato– e i commenti alle sue memorie redatti dai suoi successori genetici Daniel24 e Daniel25.

Daniel1 racconta come i progetti velleitari e finanziariamente truffaldini di una delle tante sette pullulanti nella postmodernità, quella degli Elohimiti, avessero consentito di scoprire il modo di riprodurre geneticamente lo stesso individuo in corpi diversi e migliorati. Il lungo percorso di vita di queste fasi della stessa persona approda a uno scacco pressoché completo. Daniel25, infatti, decide di lasciare il suo rifugio e avventurarsi in ciò che resta del mondo. Spinto, evidentemente, da una passione per la conoscenza e per la relazione ancora non del tutto negata nei corpi neoumani, la cui vita «cercava di essere tranquilla, razionale, lontana dal piacere come dalla sofferenza, e la mia partenza stava a testimoniare il suo fallimento. I Futuri, forse, avrebbero conosciuto la gioia, altro nome del piacere continuato» (389).

Il soggetto di questo libro rappresenta quindi una variazione fantascientifica su alcune delle tematiche più costanti della filosofia. Un percorso che parte dal Simposio –dialogo che avrebbe avvelenato l’umanità ispirandole «il disgusto per la sua condizione di animale razionale» (392)– e arriva alla ingegneria genetica e alla cibernetica, scienze consapevoli del fatto che l’essere umano è materia più informazione. E dato che l’informazione senza conservazione non ha alcun valore, il limite della clonazione del DNA di un individuo viene superato proprio attraverso una grande attenzione alla memoria, al linguaggio, al racconto che ogni candidato alla immortalità della riproduzione genetica fa del proprio vissuto:

Ma la personalità? Il nuovo clone come avrebbe avuto il ricordo, seppur ridotto, del passato del suo antenato? E se la memoria non veniva conservata, come avrebbe avuto l’impressione di essere lo stesso uomo, reincarnato? (110)

La prima legge di Pierce identifica la personalità con la memoria. Nella personalità esiste solo ciò che è memorizzabile (sia tale memoria cognitiva, procedurale o affettiva). È grazie alla memoria, per esempio, che il sonno non dissolve affatto la sensazione di identità.

La seconda legge di Pierce afferma che la memoria cognitiva ha come supporto adeguato il linguaggio.

La terza legge di Pierce definisce le condizioni di un linguaggio diretto (24-25).

I neoumani, quindi, e soprattutto i Futuri di là da venire, intendono mantenere la ricchezza della corporeità semantica, cancellando però la corporeità desiderante e quella temporale. Niente, infatti, sconvolgeva gli umani come quell’insieme di reazioni somatiche, ormonali e psicologiche che chiamavano amore. L’amore totalmente corporeo, l’amore con la cui scomparsa –come afferma il protagonista ricordando Schopenhauer e Nietzsche– «sparisce tutto», tenerezza, affetto, condivisione (63), «poiché siamo dei corpi, siamo innanzitutto principalmente e quasi unicamente dei corpi e lo stato dei nostri corpi costituisce l’autentica spiegazione della maggior parte delle nostre concezioni intellettuali e morali» (180). Ogni energia nasce e vive nel corpo erotizzato, l’unica dimensione che possa dare all’umano l’estasi della quale esso è capace: «ho vissuto momenti di intensa felicità; era dentro di lei o accanto; era quando ero dentro di lei, o un po’ prima, o un po’ dopo» (143); «quelle poche ore giustificavano la mia vita» (152)

Ma questa potenza del corpo è anche la radice di ogni sofferenza, poiché «anche se ognuno ha una certa capacità di resistenza, si finisce tutti col morire d’amore o piuttosto per l’assenza di amore» (146), perché il sentimento dell’amore rende immediatamente vulnerabile chi lo nutre; il più innamorato fra i due alla fine soccomberà nella sostanziale, e quindi innocente, indifferenza dell’altro. La colpevolizzazione dell’abbandono non è –davvero– che la patetica reazione dell’abbandonato di fronte alla dinamica ineluttabile dei sentimenti. Così potente è questa finzione, così costitutiva della forma di ferocia che chiamiamo amore, da aver contagiato anche il neoumano Daniel25, che afferma di sapere «adesso con certezza di aver conosciuto l’amore, perché conoscevo la sofferenza» (384).

L’amore è l’espressione più potente –ma solo una delle tante- della costitutiva infelicità dell’umano. E anche questa è un’antica lezione filosofica e prima ancora mitologica, dalla sapienza di Sileno alla lucida passione per il nulla di Cioran: «ogni essere vivente, ovviamente, merita la compassione per il semplice fatto che è in vita e si trova perciò esposto a innumerevoli sofferenze» (182), le quali –è talmente evidente– non avranno mai fine finché l’umanità sarà umanità. Raccontando il proprio viaggio fuori dal luogo sicuro e freddo della propria solitudine, Daniel25 ancora una volta deve ammettere che «la felicità non era un orizzonte possibile. Il mondo aveva tradito» (397).

La logica conseguenza di queste riflessioni è che non abbia senso alcuno rimpiangere la specie umana, attratta verso ciò che essa stessa chiama “il male” con la stessa forza con la quale un grave si indirizza verso il basso. Un lucido determinismo è uno dei nuclei teoretici del romanzo, come testimoniano anche vari riferimenti espliciti a Spinoza: «i rapporti umani nascono, si evolvono e muoiono in maniera perfettamente deterministica, ineluttabile quanto i moti di un sistema planetario» (298). Davvero «l’umanità non meritava di vivere, la scomparsa della specie poteva essere considerata, sotto tutti i punti di vista, solo come una buona notizia» (365-366).

Si fa a questo punto chiaro il più profondo nucleo filosofico/religioso dell’Isola di Houellebecq: la grande tradizione gnostica. E in particolare uno dei suoi elementi: il rifiuto della riproduzione.

Houellebecq coniuga la lucidità di Schopenhauer – «schiacciate dalla consapevolezza della propria insignificanza, le persone si decidono a fare figli» (56); «anche se tale obiettivo [il riprodursi] è evidentemente insignificante, essa [l’umanità] lo persegue con un accanimento spaventoso» (221); «sarebbero rimasti schiavi della loro prole fino alla fine, il tempo della gioia era definitivamente terminato per loro» (323)- con la convinzione catara che «ogni distruzione di una forma di vita organica, comunque sia, era un passo avanti verso la realizzazione della legge morale» (381), con il provare «un orrore, un autentico orrore di fronte al calvario ininterrotto che è l’esistenza degli uomini» (56), concludendo pertanto che il gesto più nobile, il più ribelle verso il male, il meno violento che si possa compiere, consista nel rifiutare la catena e spezzare «il ciclo continuo della riproduzione delle sofferenze» (324).

Tutto questo per noi, per chi cioè è cresciuto, vive e cerca di pensare all’interno della luce del pensiero greco, spinoziano, leopardiano, nietzscheano, tutto questo è vero sino all’ovvietà. Houellebecq ha il merito di riassumerne i tratti dentro un racconto non certo alieno da evitabili prolissità ma in ogni caso coerente nell’impianto e stilisticamente efficace nell’alternare le passioni di Daniel1 e la rarefatta distanza di Daniel 24 e 25.

Un testo esoterico e insieme carnale. Quella carne che non avendo per la gnosi alcuna autonomia ontologica può essere saziata di ogni piacere, lasciando intatta la rovina e la gloria dell’umano. In attesa della perfezione dei Futuri.

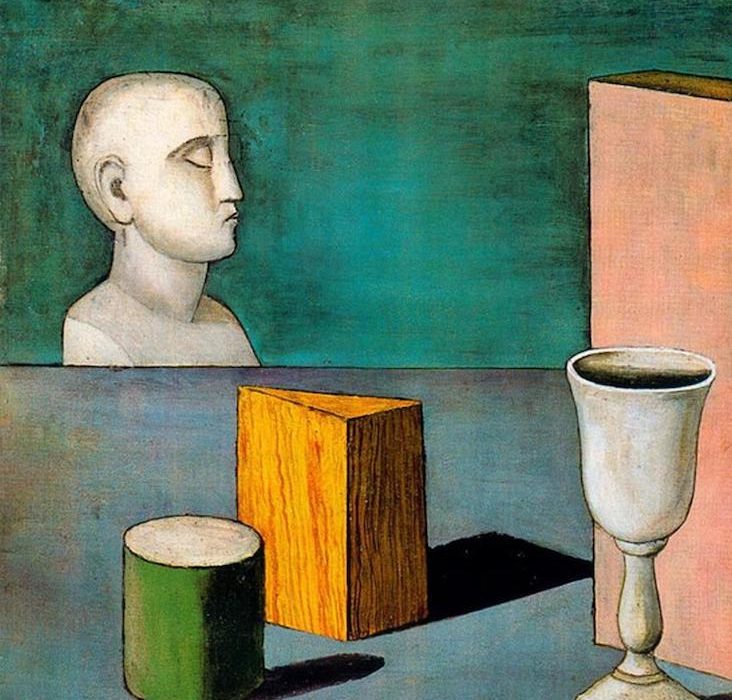

mare (1921, qui accanto), Dopo il tramonto (il faro) (1927), Cavallo sulla spiaggia (1952), le cui costanti sono l’inoltrepassabile solitudine e la potente malinconia che emergono anche nei versi di Ungaretti, del quale Carrà fu amico.

mare (1921, qui accanto), Dopo il tramonto (il faro) (1927), Cavallo sulla spiaggia (1952), le cui costanti sono l’inoltrepassabile solitudine e la potente malinconia che emergono anche nei versi di Ungaretti, del quale Carrà fu amico.