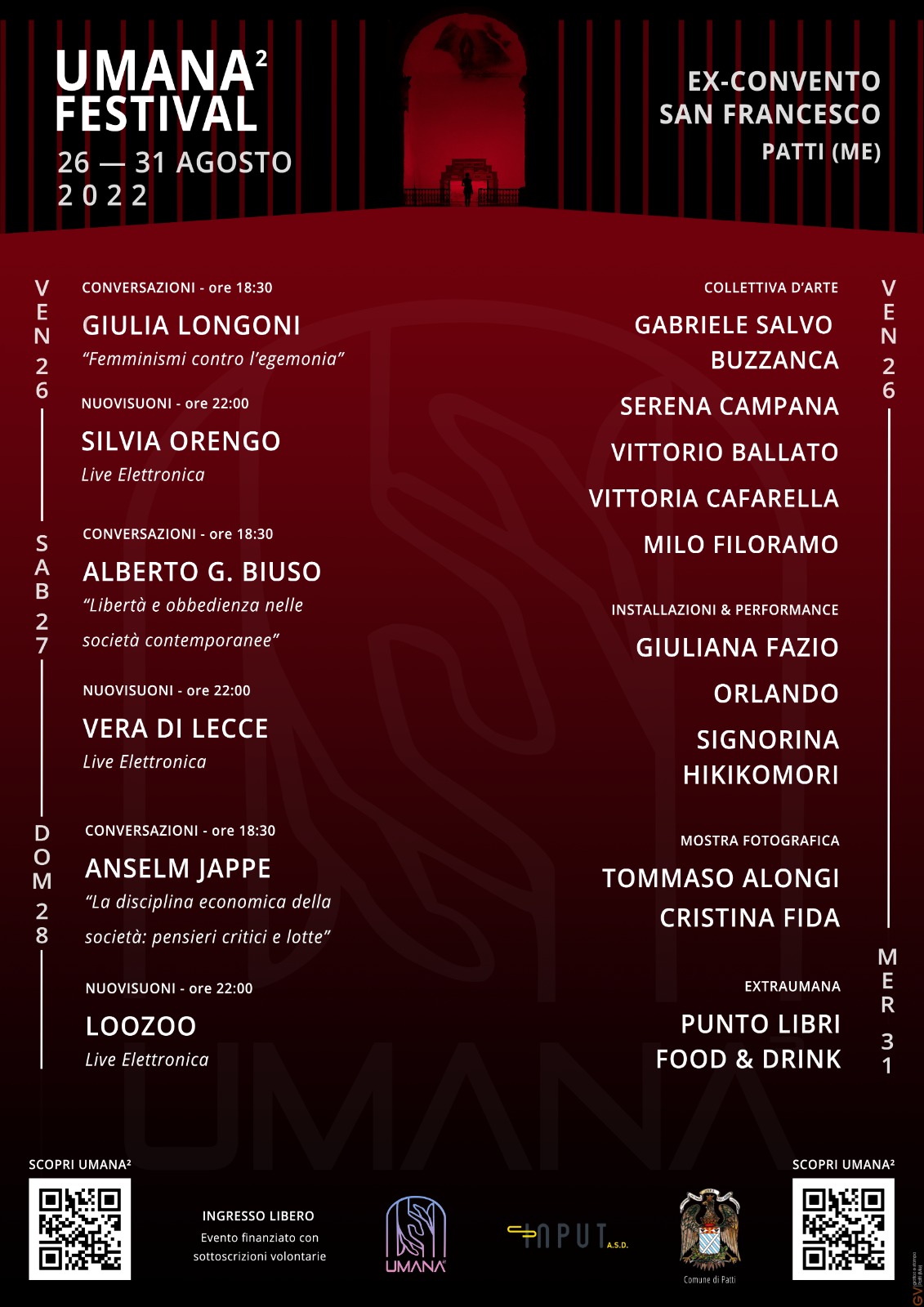

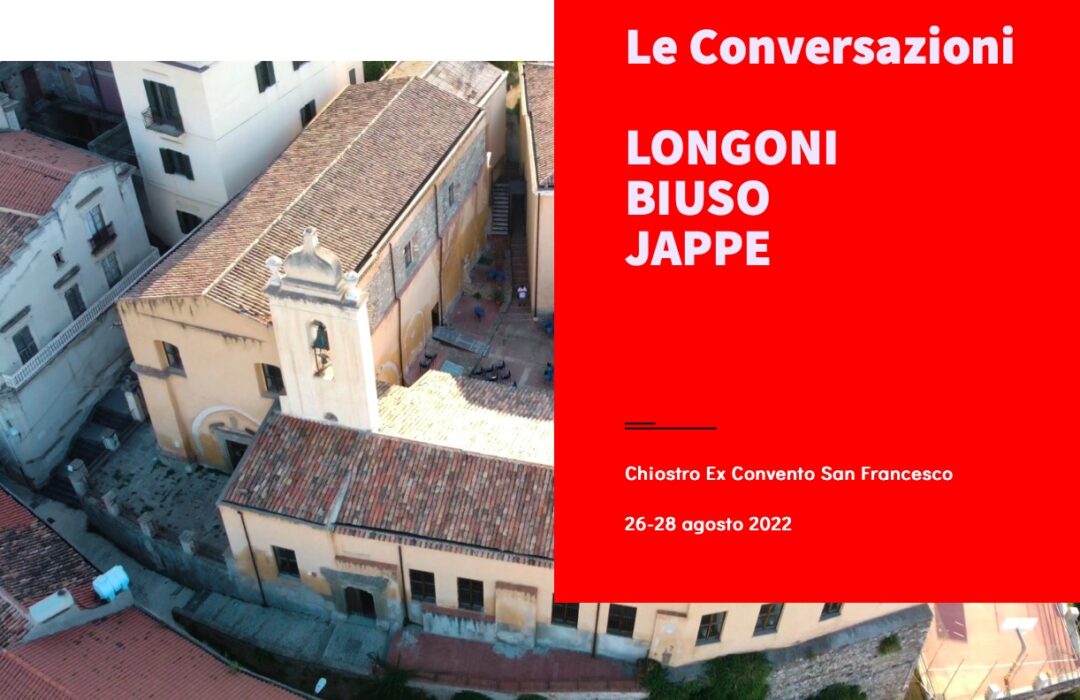

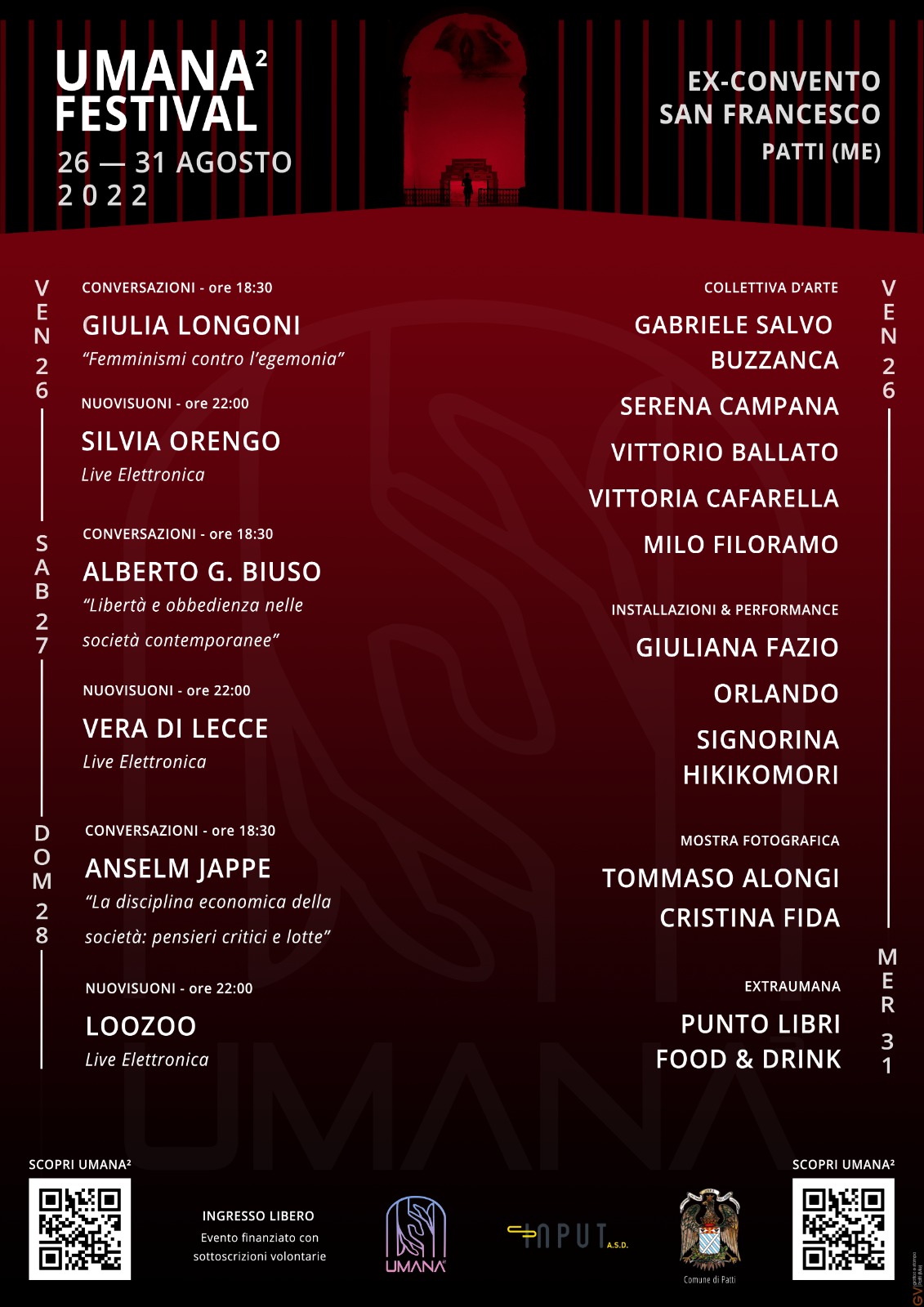

Sabato 27 agosto 2022 alle 18,30 nel Chiostro San Francesco di Patti (Messina) terrò una conversazione nell’ambito della prima edizione di Umana². Festival del Contemporaneo e della Partecipazione.

Il titolo del mio intervento è Libertà e obbedienza nelle società contemporanee.

Affronterò alcuni temi che qui provo a riassumere.

Libertà e obbedienza sono legate al fatto che l’umano costituisce una struttura corporea limitata nel tempo e consapevole della propria finitudine. Il dispositivo fondamentale dell’autorità tirannica, di ogni regime dispotico, sta qui, abita nella paura della morte.

Quando l’autorità prospetta il rischio della morte se si disattendono i suoi comandi, la probabilità di essere obbediti cresce esponenzialmente.

È per questo che ogni epidemia diventa un dono per chi comanda, una vera e propria manna, che essa sia discesa dal cielo, fuggita da laboratori, germinata dalla terra e dalla sua potenza.

Un’epidemia infatti dissolve con il suo stesso nome i corpi collettivi nei quali la socialità si organizza, cancellando il magnifico insieme di elementi ricchi, complessi, plurali nei quali la vita consiste.

È la paura del morire che sta a fondamento della pervasività del potere.

Ma se questo fosse il suo unico fondamento, il potere sarebbe sempre e soltanto espressione del negativo. Sarebbe dunque debole e ancor più incerto di quanto già non sia. L’altra sua fonte è la predisposizione a obbedire, ad accettare il comando da parte di coloro ai quali viene trasmesso.

Hume osserva come «NOTHING appears more surprising to those who consider human affairs with a philosophical eye than the easiness with which the many are governed by the few; and the implicit submission, whit which men resign their own sentiments and passions to those of their rules» (Of The First Principles Of Government, Part I, Essay IV, § 1).

La forza dell’autorità consiste anche nella capacità di presentarsi come affidabile ed esperta solutrice di problemi. Su questo punto la vicenda dell’epidemia Sars-Cov2 ha molti insegnamenti da darci.

La semplice vita organica – fondamentale ma non esaustiva – è ciò che i decisori politici si sono assunti come compito, a costo di rendere la vita di tutti misera, angosciante, depressa.

La salute dei cittadini è diventata un alibi per le pratiche di repressione, esclusione, discriminazione.

Si tratta di un compito ideologico, nel senso che esso maschera la morte, la quale viene invece favorita:

-dalla proibizione di cure efficaci;

-dalla chiusura degli ospedali;

-dalla distruzione della sanità pubblica attuata dai governi e dalle strutture liberiste;

-dall’imposizione di sieri che rappresentano un rischio enorme per milioni di persone, bambini e giovani specialmente, che non corrono di fatto alcun rischio a causa del virus.

La vicenda del coronavirus è stata ed è anche la testimonianza di un complottismo al contrario, testimonianza dell’attribuzione di ogni responsabilità all’elemento biochimico, al virus – indubbiamente presente – e però del silenzio a proposito:

-delle condizioni finanziarie

-delle modalità produttive (i mercati della carne)

-delle politiche sanitarie (la diminuzione drastica e feroce dei finanziamenti alla sanità pubblica)

che ne hanno favorito la comparsa, la virulenza, la diffusione.

Lo Stato etico prende la forma di:

-uno Stato psicologico/psichiatrico

-uno Stato ultrapaternalista

-uno Stato dispotico.

Siamo stati e continuiamo a essere vittime di una gestione dell’epidemia che ha intaccato in modo assai grave la salute della democrazia.

Salute è relazioni, è lavoro, è affetti, è sole, aria, luce. Salute è la vita. Quella che invece viene proposta è la salute degli zombie, favorita -come diceva De André- da una continua e quotidiana «ginnastica d’obbedienza».

La libertà del cittadino, acritico, obbediente e irresponsabile sarà sempre:

-una concessione delle autorità

-sarà la libertà dei fascismi

-non sarà mai l’essenza stessa del respiro umano, lo splendore dello sguardo, il pensiero che comprende

-sarà la libertà della brava formica, la cui essenza è l’omologazione, il marciare compatti verso la meta, l’identità senza differenze, lo stare sempre dalla parte della maggioranza ‘buona e giusta’

-sarà il conformismo eretto a valore

-sarà la libertà che si genera dalla paura e non dal gesto che rompe le catene.

Tanto più diventano politicamente essenziali quei cittadini, pochi o molti che siano, i quali rimangono autonomi, consapevoli, liberi, nonostante l’enorme pressione sociale e normativa che stanno subendo. Sono loro la Costituzione, sono i loro corpimente ancora liberi.