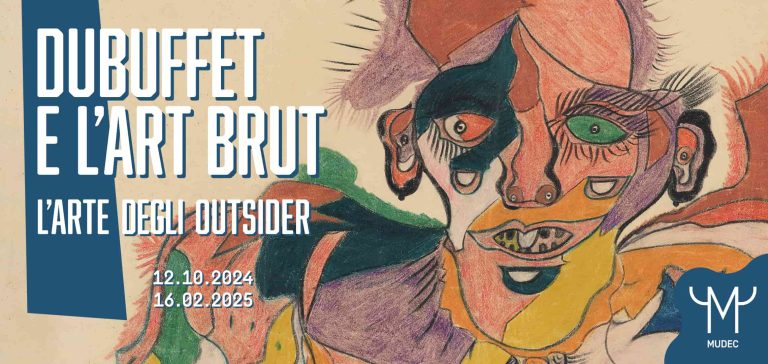

Dubuffet e l’art brut. L’arte degli outsider

Milano – Museo delle culture (Mudec)

A cura di Sarah Lombardi e Anic Zanzi, con il supporto di Baptiste Brun per la sezione Jean Dubuffet

In collaborazione con la Collection de l’Art Brut, Losanna

Sino al 16 febbraio 2025

L’arte del Novecento è un arcipelago ed è un continente. È un grande spazio percorso da strade e itinerari che si intersecano ed è un insieme di isole dalla struttura e dal paesaggio a volte disparati.

Jean Dubuffet (1901-1985) ha chiamato Art Brut uno dei tentativi, nella contemporaneità ricorrenti, di affrancarsi da ogni canone stilistico, psicologico, politico, per attingere al profondo dell’esigenza estetica, cromatica, formale, plastica. Gli artisti scoperti, incoraggiati, sostenuti e collezionati da Dubuffet provengono per lo più da un disagio psichico conclamato, vivono in ospedali psichiatrici o conducono esistenze certamente al di fuori di ogni regolarità.

Ma lo scopo, da Dubuffet pienamente conseguito, è far uscire questi artisti da qualunque catalogazione per cogliere dalle loro creazioni un senso e un significato che vanno al di là della semplice condizione personale.

E questo va fatto sempre. Vale per Tommaso d’Aquino come per Leopardi, per Baudelaire come per Nietzsche. Formuliamo una semplice osservazione: di persone folli il mondo e le istituzioni psichiatriche sono piene ma a dipingere, scolpire, creare manufatti di grande interesse sono ben pochi. Analogamente, di uomini oppressi dall’autorità familiare e in difficoltà con le donne ne esistono a milioni ma ciò non basta per diventare Giacomo Leopardi o qualcosa di simile.

Cancelliamo quindi la genesi personale e guardiamo alle opere, in questa mostra suddivise in una sezione dedicata a Dubuffet e in altre che si riferiscono agli artisti da lui scoperti e ai temi della Credenza e del Corpo.

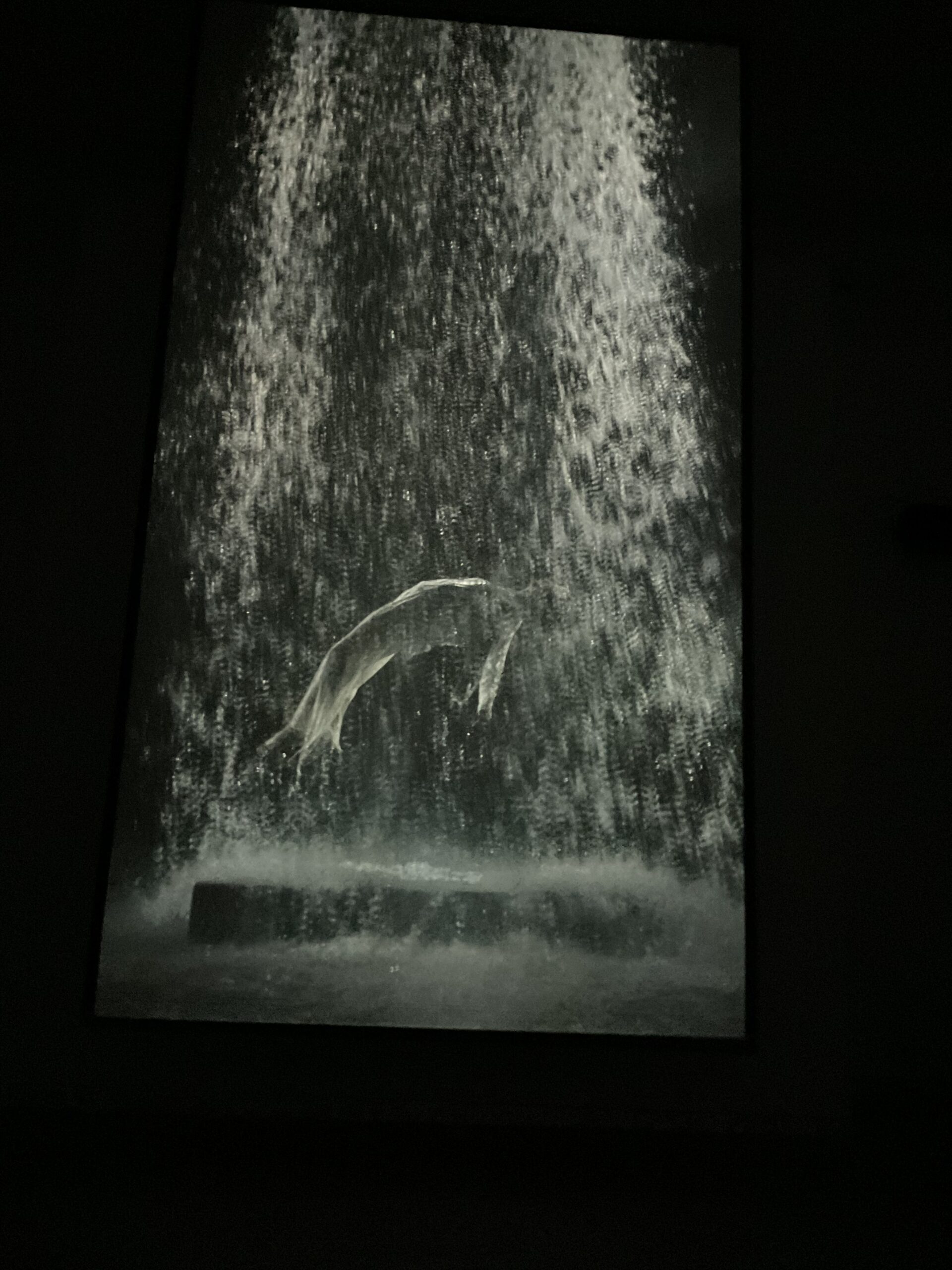

Le creazioni di Dubuffet sono di grande suggestione. In esse la materia, proprio la materia del quadro, è densissima. In Le Gèologue (1950) ciò che conta non è l’omino geologo che in alto appare intento a osservare una realtà che lo sovrasta ma a contare è questa realtà stessa, questo grande ammasso di materia.

Anche da L’Organique tragique (1957) emergono delle figure umane completamente prive di autonomia, semplici espressioni dell’impasto materico.

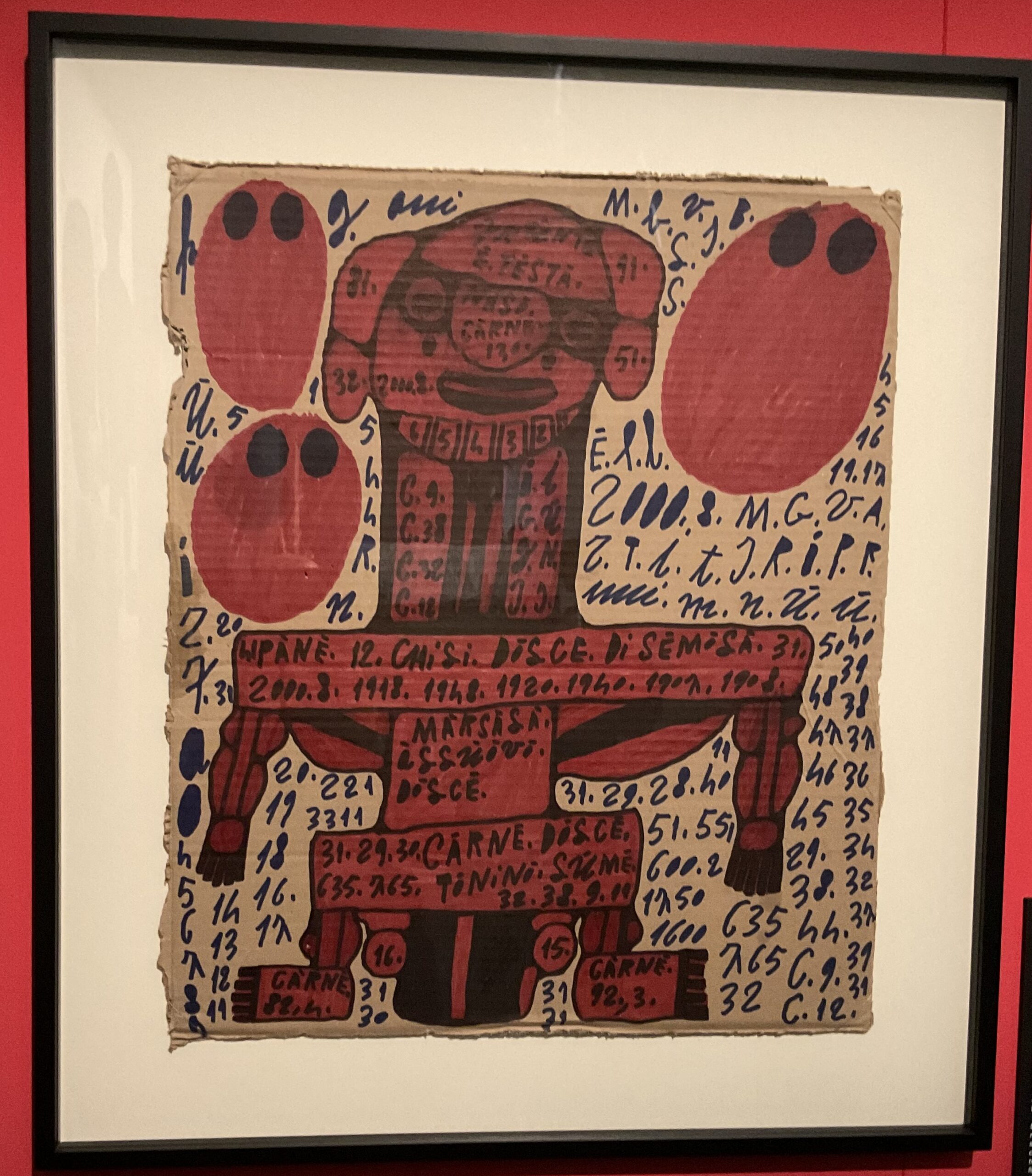

Il siciliano Giovanni Bosco (di Castellammare del Golfo, 1948-2009) disegna forme umane accompagnate in ogni anfratto da parole e numeri, da una serie di segni enigmatici e colmi di paradossale armonia.

Giovanni Galli (1954) scandisce sulla carta dei nudi femminili come li potrebbe creare un bambino e li mescola a razzi e a formule fisico-chimiche.

Sono soltanto due esempi italiani di un insieme di artisti, quasi tutti autodidatti, i quali si esprimono con stilemi astratti, figurativi, primitivisti, seriali. Stili e materiali assai eterogenei, anche e soprattutto materiali di uso quotidiano: cartoni, stoviglie, pacchetti di carta, oggetti di plastica e molto altro. Questi elementi sono al servizio di un’ispirazione quasi sempre fortemente mitologica e sacrale, che si esprime e vive in icone, simboli, figure, diavoli, dèi, spiriti, ex voto. Evidente e potente è la presenza di archetipi e ierofanie. E questo conferma che l’umano sembra poter trovare pace soltanto nel sacro, esattamente nella materia sacra.

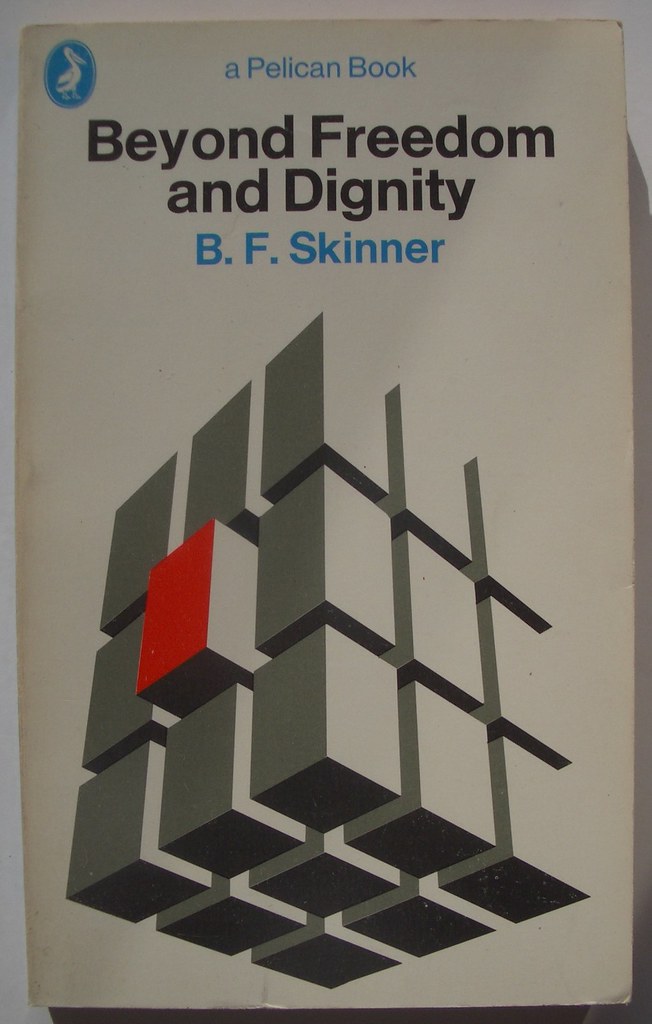

Dubuffet scrisse che «con Art Brut intendiamo opere eseguite da persone immuni da qualunque cultura artistica. […] Questi autori, pertanto, traggono ogni cosa [soggetti, scelta dei materiali, strumenti, ritmi, stili di scrittura, ecc.] da dentro se stessi e non dai cliché dell’arte classica o dell’arte che va di moda» (L’Art Brut préféré aux arts culturels, Galerie René Drouin, Paris 1949).

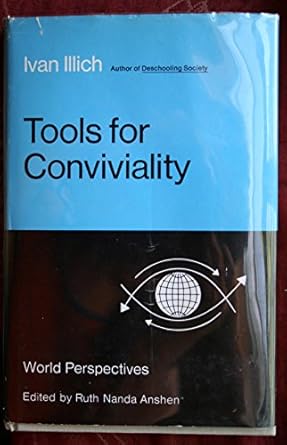

In realtà non sembra che sia proprio così. Nonostante infatti siano autodidatti (e alcuni schizofrenici), si tratta di artisti del tutto coerenti con le avanguardie e che appaiono immersi nel loro tempo e nelle proprie culture. Un’altra prova che l’individuo geniale è un’astrazione. A esistere sono le comunità umane, le quali lavorano incessantemente, come singoli e come insiemi, a dare forma e linguaggio ai simboli che germogliano dalla materia, anche dalla materia umana.