Sta su un ampio sperone nel cuore dell’Isola. Sullo sfondo l’Etna, che splende nel suo nero e azzurro scintillante al sole, tanto diverso rispetto al giallo a perdita d’occhio, sconfinato, implacabile, del latifondo che circonda da ogni parte Agira e che si perde lontano lontano tra la cuspide di Enna, le colline verso Gela, la lontananza alta delle Madonie. In una giornata con un sole giaguaro ma temperata dalla tramontana, il cielo è turchese e permette dunque di osservare da ogni lato l’incanto senza tempo della Sicilia. Osservarlo da qui, da un paese ricco di belle chiese d’argilla e disseminato di palazzi che appartennero a padroni il cui occhio avido e senza pietà guardava le terre dure che il sudore trasformava in grano. E quindi in denaro. Ma ora quei palazzi sono in gran parte abbandonati, rosicati da topi e da piccioni installati come principi nelle loro stanze. Con le scuderie trasformate in autorimesse o in orribili negozi colorati. L’antica casba di Agira è oggi un reticolo di assoluto disordine architettonico, dove torri non finite di mattoni sono costellate di porte e finestre in alluminio anodizzato. Ognuno ha costruito come gli è stato più gradito. Tutti hanno edificato senza altro stile che non sia quello dei piani sommati ai piani, a formare stanze dove la vista scorre ancora sullo sterminato latifondo ora in mano alla ferocia di pastori arrostiti da un sole senza requie e confusi da un vento che mai si ferma nelle piane. Il lago di Pozzillo è una goccia che riluce tra gli incavi delle terre.

Sta su un ampio sperone nel cuore dell’Isola. Sullo sfondo l’Etna, che splende nel suo nero e azzurro scintillante al sole, tanto diverso rispetto al giallo a perdita d’occhio, sconfinato, implacabile, del latifondo che circonda da ogni parte Agira e che si perde lontano lontano tra la cuspide di Enna, le colline verso Gela, la lontananza alta delle Madonie. In una giornata con un sole giaguaro ma temperata dalla tramontana, il cielo è turchese e permette dunque di osservare da ogni lato l’incanto senza tempo della Sicilia. Osservarlo da qui, da un paese ricco di belle chiese d’argilla e disseminato di palazzi che appartennero a padroni il cui occhio avido e senza pietà guardava le terre dure che il sudore trasformava in grano. E quindi in denaro. Ma ora quei palazzi sono in gran parte abbandonati, rosicati da topi e da piccioni installati come principi nelle loro stanze. Con le scuderie trasformate in autorimesse o in orribili negozi colorati. L’antica casba di Agira è oggi un reticolo di assoluto disordine architettonico, dove torri non finite di mattoni sono costellate di porte e finestre in alluminio anodizzato. Ognuno ha costruito come gli è stato più gradito. Tutti hanno edificato senza altro stile che non sia quello dei piani sommati ai piani, a formare stanze dove la vista scorre ancora sullo sterminato latifondo ora in mano alla ferocia di pastori arrostiti da un sole senza requie e confusi da un vento che mai si ferma nelle piane. Il lago di Pozzillo è una goccia che riluce tra gli incavi delle terre.

Un più giusto equilibrio tra i redditi degli antichi proprietari e la miseria dei loro contadini è stato pagato con la bruttura urbanistica dalla quale emerge -di tanto in tanto- uno spazio in armonia. Quando tutto negli evi sarà rudere, il vento continuerà a soffiare qui tra le stradine e le scale, dentro le finestre di legno o di alluminio. E il vulcano farà ancora da sfondo, come un dio.

«Belluscone». La borghesia mafiosa

Belluscone. Una storia siciliana

di Franco Maresco

Italia, 2014

Con Ciccio Mira, Tatti Sanguineti, Erik, Vittorio Ricciardi, Franco Maresco, Marcello Dell’Utri, Ficarra e Picone

Trailer del film

Il regista palermitano Franco Maresco non si trova più, è sparito senza aver completato il suo tormentato film su Berlusconi e la Sicilia. Da Milano arriva l’amico Tatti Sanguineti per cercarne le tracce, capire che fine abbia fatto, tentare di ricostruire -per quello che si può- il film. I suoi incontri con amici, colleghi, collaboratori di Maresco si alternano con spezzoni del girato. Il protagonista dell’incompiuto film è Ciccio Mira, ex barbiere appassionato di musica, cantante e impresario di cantanti neomelodici, che fa venire anche da Napoli e che allietano le feste di quartiere a Palermo. Uno di loro -Vittorio Ricciardi- interpreta con grande successo un’appassionata canzone dedicata a Berlusconi. Ma succede che Mira e Ricciardi non riconoscano i diritti del vero autore del brano, Salvatore De Castro (in arte Erik), un giovane ammiratore del defunto capomafia Stefano Bontate, che fu il primo finanziatore -tramite Marcello Dell’Utri- dell’imprenditore edile Silvio Berlusconi per la costruzione di Milano 2. Non solo: Mira e Ricciardi dimenticano durante uno spettacolo di salutare «gli ospiti dello stato», i detenuti ai quali parenti e amici inviano messaggi/saluti tramite le televisioni locali. Tra arresti e riconciliazioni, la vicenda si conclude senza che Maresco sia stato ritrovato. Il film non si farà e in questo suo non farsi il film è nato, il film è questo. Come accade per la Recherche proustiana, anche Belluscone è un’opera che si fa dentro l’opera. Non si sa chi sia attore e chi sia personaggio, chi esista davvero e chi costituisca un’invenzione del regista, quali filmati siano parte del film e quali invece siano dei veri documentari. I livelli si sovrappongono, la varietà di registri linguistici si fa complessa, la forma diventa la sostanza stessa dell’opera.

Un film per nulla semplice ma dirompente, divertente (molto) e inquietante. Non la linea retta ma il cerchio è la forma/sostanza di questo scendere nei labirinti di una vicenda che sprazzi, istanti, immagini, parole indicano come la storia profonda dell’Italia. Scorrono molti personaggi pubblici, vivi e morti, ammazzati, morti già da vivi, come Nicola Mancino e Matteo Renzi. La passione popolare per Berlusconi -non soltanto quella siciliana, naturalmente- è rivolta a chi non riconosce alcun principio al di sopra del proprio personale interesse; a chi distingue l’umanità tra coloro che possono servire e coloro che ostacolano le proprie ambizioni; a chi sa che cosa non deve dire mai e -se necessario- nasconde il silenzio dietro un profluvio di parole luccicanti e vuote. Ma tutto questo non è più soltanto popolare. Anzi non è più per nulla popolare. Tutto questo -volontà di autoaffermazione economica, razionalismo utilitaristico, capacità di dosare le parole in relazione allo scopo- appartiene assai di più a una classe colta e a una mentalità borghese. Non è un caso che le scene più atroci di Belluscone siano le due conclusive: una serie di veloci interviste a rampolli della borghesia palermitana, bravissimi a difendere la corruzione della loro città; la battuta finale di Ciccio Mira, il cui ascolto lascio a chi vedrà il film.

Nonostante i protagonisti espliciti dell’opera appartengano ai ceti popolari, uno dei suoi significati più profondi sta nell’evidenza con la quale emerge la vera identità della mafia, che non è fatta di cinici sicari e di feroci analfabeti ma è, semplicemente, il tessuto politico-borghese dell’Italia: imprenditori, professionisti, professori universitari, giornalisti, funzionari dello stato. Sono essi la mafia, sono il tessuto dal quale emerge il ceto politico che contorna Berlusconi, che con lui modifica la Costituzione, che lo difende sempre, al di là delle finte contrapposizioni.

Stefano Bontate era un ottimo amico di Berlusconi, Marcello Dell’Utri è il suo più stretto sodale, anche se attualmente in galera. Il film mostra quello che è evidente ma che molti non vedono: che Milano non sta in Lombardia, che Milano è la decima provincia della Sicilia, o -che è lo stesso- che Belluscone è una storia tanto lombarda quanto siciliana. E l’elemento che coniuga più profondamente Lombardia e Sicilia, masse popolari e ceti borghesi è la televisione. È per questo che il padrone assoluto della televisione commerciale è, e non può non essere, un mafioso. La rosa che De Castro/Erik poggia sulla tomba di Bontade è l’omaggio del ceto dirigente italiano a uno dei suoi esponenti più emblematici. Bontate è morto ma Belluscone è vivo. E con lui i suoi amici nei palazzi del potere. Palazzi siciliani, lombardi, romani. Anche i più alti.

Novantacentodieci

di Filippo Scuderi

Giuseppe Maimone Editore, 2013

Pagine 74

«E da qui di nuovo scuro nella mia modesta vita» (pag. 16). Così definisce la propria vita il Narratore, aggiungendo sempre “modesta” al sostantivo. Modesta come il voto di laurea che dà il titolo al libro, obiettivo raggiunto con tenacia al culmine di una dura esistenza. Un flusso di coscienza quasi ininterrotto -scandito da molte virgole e da pochi punti- ripete ancora una volta le figure archetipiche simili a quelle che abitano i romanzi di Elsa Morante: la Madre amata, morta quando il protagonista ha soltanto due anni; il Padre che si risposa con la Matrigna alcolizzata, pazza e gelosissima, perché «lei lo sapeva come era fatto mio padre in fatto di gonne, se c’era da alzarne una non perdeva tempo, ma la cosa che mordeva la sua coscienza era la conoscenza e la consapevolezza che quando la mia povera mamma si trovava in ospedale a combattere tra la vita e la morte, mio padre se la spassava con lei» (63-64); i Nonni, casalinga e pescatore, affettuosi, rigorosi e determinati, che lo educano alla complessità del mondo. Una costellazione familiare e antropologica con la quale il Narratore si sente una cosa sola e che tuttavia è da lui distante per quel barlume di conoscenza che sempre lo accompagna, per quella «curiosità di approfondire, e di cercare di sapere il più possibile» (51) che fa di questo personaggio un Odisseo candido e proletario.

«E da qui di nuovo scuro nella mia modesta vita» (pag. 16). Così definisce la propria vita il Narratore, aggiungendo sempre “modesta” al sostantivo. Modesta come il voto di laurea che dà il titolo al libro, obiettivo raggiunto con tenacia al culmine di una dura esistenza. Un flusso di coscienza quasi ininterrotto -scandito da molte virgole e da pochi punti- ripete ancora una volta le figure archetipiche simili a quelle che abitano i romanzi di Elsa Morante: la Madre amata, morta quando il protagonista ha soltanto due anni; il Padre che si risposa con la Matrigna alcolizzata, pazza e gelosissima, perché «lei lo sapeva come era fatto mio padre in fatto di gonne, se c’era da alzarne una non perdeva tempo, ma la cosa che mordeva la sua coscienza era la conoscenza e la consapevolezza che quando la mia povera mamma si trovava in ospedale a combattere tra la vita e la morte, mio padre se la spassava con lei» (63-64); i Nonni, casalinga e pescatore, affettuosi, rigorosi e determinati, che lo educano alla complessità del mondo. Una costellazione familiare e antropologica con la quale il Narratore si sente una cosa sola e che tuttavia è da lui distante per quel barlume di conoscenza che sempre lo accompagna, per quella «curiosità di approfondire, e di cercare di sapere il più possibile» (51) che fa di questo personaggio un Odisseo candido e proletario.

«Mentre io ho letto più di trecento libri a casa mia non leggeva nessuno, nemmeno le bollette del telefono» (70). Un umorismo spesso surreale intride le pagine del romanzo: la professoressa di italiano che non porta a termine la lettura dell’Alchimista di Coelho e per questo viene deplorata poiché «nemmeno una professoressa di chimica (senza offesa) si comporterebbe così» (49); un’estate trascorsa «in una colonia estiva, una specie di collegio per gli sfigati» (51); la scoperta di botto e in una sola volta di una miriade di fratelli e sorelle, frutto dell’incessante attività copulatoria del padre; il rimprovero al figlio e agli adolescenti di essere tutti uguali, tanto da dire alla moglie «se ne portiamo un altro a casa alla fine è uguale» (22). L’ironia, spesso involontaria, si coniuga con una dolente comprensione della vita che «non la si gioca contro un avversario ma contro se stessi» (58). La scoperta, da adulto, della filosofia.

E tutto ciò in un linguaggio che è la vera sorpresa di questo romanzo: una lingua plebea e spesso sgrammaticata ma sempre lucida nel descrivere il mondo. Il Narratore sa benissimo che l’italiano è per lui «una seconda lingua […] una lingua difficile con una grammatica veramente tosta» (49) ma una lingua che questo flusso di parole sa piegare, tra anacoluti ed eccessiva creatività nella punteggiatura, a dipingere il dolore e l’insensatezza del mondo. È come se il Rabito di Terramatta fosse riuscito a prendere lui la laurea e non i suoi figli. Dire dello zio che «quando arrivava lui, per noi era festa, perché portava un’entrata di felicità» (27) significa aver trovato un modo luccicante per comunicare l’istante della gioia.

Le ultime pagine sono dedicate alla scoperta di un’amicizia profonda e al lutto per il padre. L’amicizia con Black, il cane che -dopo aver per caso incrociato da lontano gli occhi di Filippo- lo sceglie come suo padrone e al quale viene dato quel nome «per dimenticare i momenti neri che ha avuto tutti i giorni che è stato per strada da solo» (69). Anche il protagonista è stato per lungo tempo e tante volte lasciato per strada da solo. Lasciato da quel padre, odiato e amato, al quale è rivolta l’ultima relazione umana del testo, una lettera in cui, ormai adulto e consapevole, Filippo riconosce che «siamo stati gettati in questo universo, viviamo da spettatori o da protagonisti l’importante è vivere intensamente il tempo che passiamo, perché il tempo siamo noi» (68).

Il Ministro degli Interni del governo Renzi -il Ministro che con la sua sola presenza mostra la vera natura di un governo che evidentemente gli elettori del Partito Democratico un anno fa hanno scelto, voluto, indicato e del quale sono dunque giustamente soddisfatti- è stato a Catania, accompagnato da forze dell’ordine, scorte e notabili locali. A quale scopo? È venuto a Catania per rendere omaggio al «vero padrone» della città: Mario Ciancio Sanfilippo, editore del quotidiano La Sicilia, imprenditore e molto altro, uomo potentissimo senza la volontà del quale nulla di rilevante accade in questo luogo, personaggio indagato -a suo dire- «“solo” per concorso esterno in associazione mafiosa». A Ciancio fece visita anche il governatore Crocetta appena eletto. Il presidente regionale degli industriali, Ivan Lo Bello, «accompagnato dalla scorta che dovrebbe difenderlo dai mafiosi, se ne è andato a cena con Ciancio lo scorso 1 febbraio scorso in un ristorante alle pendici dell’Etna. La cosa è finita in Parlamento perché il senatore 5 Stelle, Mario Giarrusso ha presentato un’interrogazione chiedendo come mai uno sotto scorta vada a cena con un indagato per mafia. A chi l’ha presentata l’interpellanza? Ma al ministro dell’Interno. Sì, proprio ad Angelino Alfano che ha pensato di rispondere a strettissimo giro al senatore grillino e lo ha fatto in modo inequivocabile: con un voscenza benedica a Mario Ciancio…» (Domenico Valter Rizzo, «Mario Ciancio, la corsa al capezzale dell’indagato», il Fatto Quotidiano, 25.3.2014).

Renzi e i suoi dilettanti allo sbaraglio possono moltiplicare quanto vogliono le loro chiacchiere a vantaggio dei buoni elettori del Partito Democratico e del telepopolo. I fatti sono questi. I fatti sono che il ministro degli Interni del governo PD si offre alla propaganda di un potente indagato per mafia. In Sicilia.

Eugenio Bennato

«Ninco Nanco»

(YouTube)

Dall’album «Questione meridionale» (2011)

Giuseppe Nicola Summa -detto Ninco Nanco– fu uno dei più determinati guerriglieri che si opposero alla conquista piemontese del Regno di Napoli. Naturalmente venne ucciso. Eugenio Bennato gli ha dedicato una canzone che ha il merito di mettere in discussione la storiografia dei vincitori; discussione aperta ormai da tempo. Uno dei documenti letterari più celebri ed efficaci nel delineare il cuore di tenebra della conquista sabauda e della reazione meridionale è Il Gattopardo.

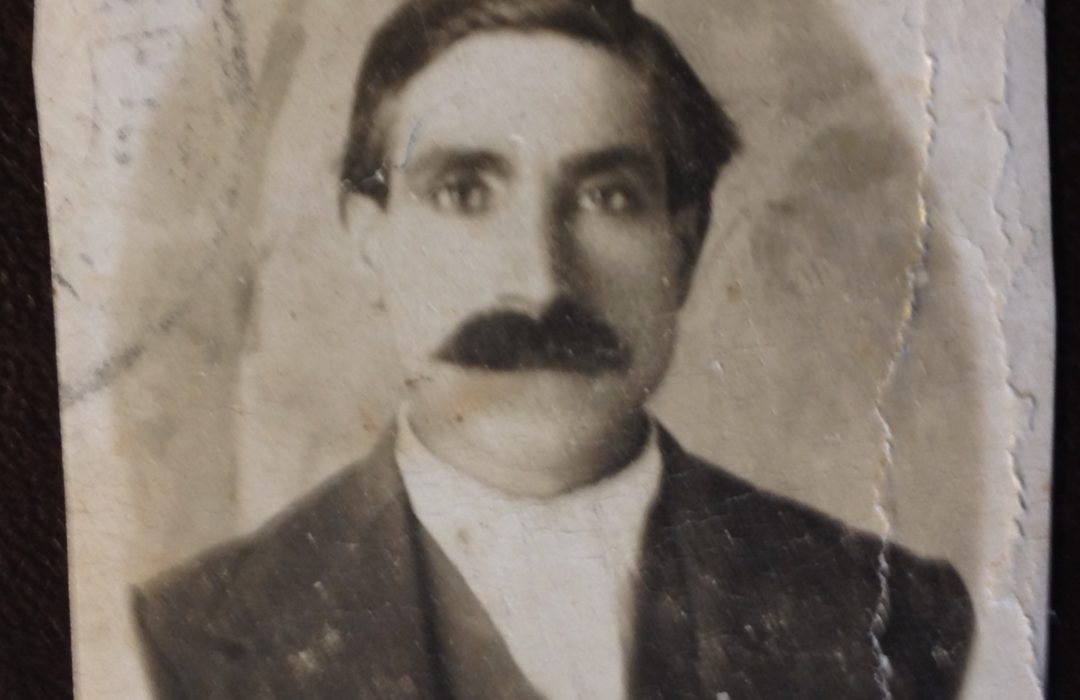

Mio nonno si chiamava Biagio Biuso (detto Brassi Manazza, 1887-1971). La foto qui sopra lo ritrae. Tutt’altro che brigante, era un uomo dolce e riservato. A lui dedico questo ascolto perché fu in ogni caso uno «zappaterra», un contadino analfabeta che conobbe la fatica riarsa di Sicilia, il dolore dell’emigrazione in Argentina, il ritorno senza soldi, la solitudine che si accompagna al bisogno. Un riscatto lo abbiamo avuto, nonno, e anche queste pagine lo testimoniano.

Terramatta;

di Costanza Quatriglia

Con: Roberto Nobile

Italia, 2012

Trailer del film

Avevo visto e gustato la versione teatrale di Terra matta . Questo film ne scandisce le parole, i suoni, il tragico e il comico sullo sfondo delle immagini di un Novecento feroce e progressivo, nel quale dalla miseria profonda di un paesino di Sicilia Vincenzo Rabito viene catapultato dentro la storia, le guerre, i totalitarismi, le rinascite, i consumismi. «Ebiche» che si susseguono incessanti e che a questo «inafabeto» appaiono in tutta la loro incomprensibile necessità.

Avevo visto e gustato la versione teatrale di Terra matta . Questo film ne scandisce le parole, i suoni, il tragico e il comico sullo sfondo delle immagini di un Novecento feroce e progressivo, nel quale dalla miseria profonda di un paesino di Sicilia Vincenzo Rabito viene catapultato dentro la storia, le guerre, i totalitarismi, le rinascite, i consumismi. «Ebiche» che si susseguono incessanti e che a questo «inafabeto» appaiono in tutta la loro incomprensibile necessità.

Ormai anziano e gratificato dal successo ottenuto dai tre figli, Rabito si chiudeva in una stanza per interi pomeriggi e lì batteva e batteva per ore sulla macchina da scrivere, riempiendo migliaia di fogli di una scrittura fitta, straripante di punteggiatura, inventata e arcaica.

Se la parola è tutto per gli umani -animali linguistici-, per uomini come Rabito diventa la forma più clamorosa e raggiante di riscatto, quella che dal subire gli eventi e le arroganze «perché ero senza scuola» conduce all’essere e al diventare padroni della propria memoria, signori della vita, gemelli del tempo.

Sempre uguale e ogni volta diversa

Teatro Coppola – Catania – 2 giugno 2013

Ondas d’amor

Musica medievale e dell’antica tradizione popolare eseguita da Ensemble Setar

Oltre il tempo, oltre lo spazio, oltre le differenze. La musica ha un potere unico, quello di essere sempre uguale e ogni volta diversa. I suoni che nel Mediterraneo -in Spagna, in Provenza, in Sicilia- vennero creati ed eseguiti alcuni secoli fa riecheggiano ancora intatti e insieme reinventati.

Nello spazio aperto, libero, alto del Teatro Coppola di Catania –teatro dei cittadini, teatro anarchico– Emanuele Monteforte ha suonato gli strumenti a corda da lui stesso costruiti su modelli antichi, Fulvio Farkas ha offerto il ritmo delle percussioni, Massimiliano Giusto ha dato voce al tempo e all’amore. Amore per la Madonna e per le madonne. Amore che non ha confini, Amore che per i poeti provenzali è un riflesso dell’amore sacro rivolto allo Spirito. La celebre sequenza è qui intensamente cantata da Massimiliano Giusto:

Veni, Sancte Spiritus, / et emitte caelitus / lucis tuae radium. / Veni, pater pauperum, / veni, dator munerum / veni, lumen cordium. / Consolator optime, / dulcis hospes animae, / dulce refrigerium. / In labore requies, / in aestu temperies / in fletu solatium. / O lux beatissima, / reple cordis intima / tuorum fidelium. / Sine tuo numine, / nihil est in homine, / nihil est innoxium. / Lava quod est sordidum, / riga quod est aridum, / sana quod est saucium. / Flecte quod est rigidum, / fove quod est frigidum, / rege quod est devium. / Da tuis fidelibus, / in te confidentibus, / sacrum septenarium. / Da virtutis meritum, / da salutis exitum, / da perenne gaudium, / Amen.

[audio:Allo Spirito Santo – Sequenza.mp3]

[audio:Allo Spirito Santo – Sequenza.mp3]