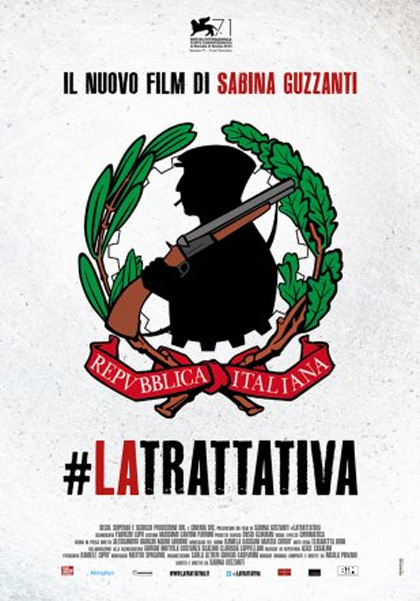

La trattativa

di Sabina Guzzanti

Italia, 2014

Con Enzo Lombardo, Filippo Luna, Franz Cantalupo, Claudio Castrogiovanni, Sergio Pierattini, Maurizio Bologna, Sabina Guzzanti, Nicola Pannelli, Michele Franco, Sabino Civilleri, Ninni Bruschetta

Trailer del film

«Quanto sia lodabile in un principe mantenere la fede, e vivere con integrità e non con astuzia, ciascuno lo intende: non di manco si vede per esperienza ne’ nostri tempi, quei principi aver fatto grandi cose che della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con l’astuzia aggirare i cervelli degli uomini; e alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in sulla lealtà. […] Ma è necessario questa natura saperla bene colorire, ed essere gran simulatore e dissimulatore: e sono tanto semplici gli uomini e tanto obbediscono alle necessità presenti, che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare»

(Niccolò Machiavelli, Il Principe, cap. XVIII, Cremonese editore, 1955, pp. 70-71).

Di fronte dunque alle stragi perpetrate da Cosa Nostra in Italia all’inizio degli anni Novanta del XX secolo, che cosa avrebbe dovuto mai fare il Principe? Il suo dovere -per garantire pace e ordine- era trovare un accordo con un’autorità che non si poteva sconfiggere militarmente. E non la si poteva sconfiggere perché in realtà non di un nemico esterno si trattava ma di una parte delle istituzioni della Repubblica. Si trattava -e si tratta- di una fazione della quale hanno fatto parte dal 1945 amministratori locali e nazionali, capi di partito, magistrati, militari, altri e alti funzionari dello Stato. Tale appartenenza dimostra che l’obiettivo dell’organizzazione che va sotto il nome di Cosa Nostra non è mai stato soltanto l’arricchimento dei suoi membri tramite l’uso della violenza ma anche il mantenimento del sistema democratico e dei partiti che ne costituiscono il fondamento. Fu l’esercito statunitense, infatti, a porre uomini di Cosa Nostra a capo dei comuni siciliani. E furono i mafiosi a dare un contributo fondamentale alla permanenza dell’Italia nella sfera occidentale contro il pericolo comunista. Il sostegno, inoltre, alle aziende edili che rinnovarono Palermo, alla produzione e ai commerci durante l’impetuoso sviluppo economico, alle nuove realtà imprenditoriali come Mediaset, è sempre da tenere in considerazione quando si giudica la mafia.

Era quindi fisiologico che il maggior partito italiano -la Democrazia Cristiana- si fondesse, in Sicilia ma non solo, con Cosa Nostra. Fisiologico che la massoneria accogliesse nelle proprie logge molti suoi esponenti, sino a rendersi di fatto indistinguibile da CN. Fisiologico che la più importante realtà culturale e spirituale della nazione, la Chiesa cattolica, collaborasse attivamente con quegli uomini per il mantenimento dell’identità religiosa del Paese. Da tutto questo scaturisce con evidenza come fosse altrettanto -e soprattutto- fisiologico che le istituzioni della Repubblica non soltanto entrassero in ‘trattative’ contingenti e specifiche con Cosa Nostra ma che si scambiassero con regolarità informazioni, strutture, finanziamenti, uomini.

Soltanto se si comprende tutto questo si può, credo, capire che cosa sia stata la cosiddetta trattativa. Essa costituì l’inevitabile accordo tra il Ministero degli Interni guidato da Nicola Mancino, il Ministero della giustizia, la commissione Antimafia di Luciano Violante, la presidenza del Consiglio retta da diversi soggetti, i carabinieri del ROS del colonnello Mori, i Servizi di sicurezza di Contrada e dall’altra parte i capi moderati di Cosa Nostra come Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano. Lo scopo fu quello di arginare da un lato la tattica stragista dei fratelli Graviano e di Salvatore Riina; e di arginare dall’altro l’oltranzismo giudiziario di magistrati come Falcone e Borsellino. Lo scopo fu di salvare la Repubblica. E tale scopo venne raggiunto. Il segno più evidente di tale risultato fu la scomparsa di molti partiti ormai superflui o vecchi e la nascita di una formazione nuova, dinamica, aperta come Forza Italia. Uno dei cui fondatori fu per l’appunto un mafioso di primo piano -giudicato tale ormai anche dai tribunali- come il palermitano Marcello Dell’Utri, al quale Silvio Berlusconi ha più volte correttamente e pubblicamente attribuito l’identità e il successo elettorale del suo partito. Che Berlusconi accogliesse nella propria casa e tra gli amici più intimi esponenti importanti di CN, come Vittorio Mangano, è soltanto una delle manifestazioni di tale profonda consonanza.

Venendo al tempo a noi più vicino, è del tutto in linea con tale storia la giusta difesa che l’attuale Presidente della Repubblica conduce strenuamente a favore del suo amico e allora Ministro Mancino. Non solo: uno degli elementi di maggiore importanza e significato della strategia del Presidente Renzi consiste nell’innovare, sì, ma rimanendo in continuità con le forze più moderate, occidentaliste e pragmatiche del Paese, a cominciare dalla massoneria nei suoi esponenti più vicini al mondo degli affari, compreso ovviamente il mondo di Cosa Nostra. Non a caso le attività di tali organizzazioni sono state di recente e finalmente inserite dall’Istat tra quelle che concorrono a formare il Prodotto Interno Lordo dell’Italia.

Infine, ma per me è la questione più importante di tutte, c’era e c’è un problema di giustizia. Non si vede infatti in base a quale criterio etico e politico alcuni dei soggetti che hanno concorso e concorrono a tale vicenda debbano stare in carcere -e subire addirittura le restrizioni dell’articolo 41 bis- e altri soggetti altrettanto responsabili di tutto questo debbano stare nei ministeri e in istituzioni ancora più importanti. L’omicidio, a suo tempo, dell’onorevole Salvo Lima fu una delle espressioni più chiare anche se dolorose di tale esigenza di giustizia.

Il film di Sabina Guzzanti si occupa in parte di tutto questo, coniugando molta documentazione con un po’ di immaginazione. E in tal modo offrendo una buona sintesi della storia italiana nella seconda metà del XX secolo e negli anni Zero e Dieci del XXI.