Schmitt, die Zeit in das Spiel

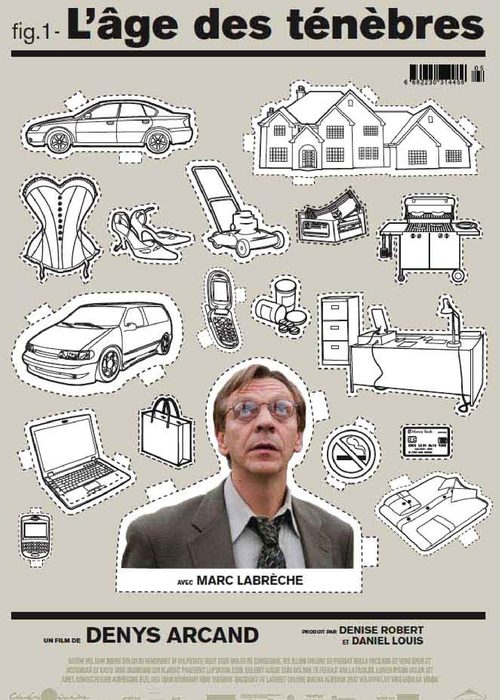

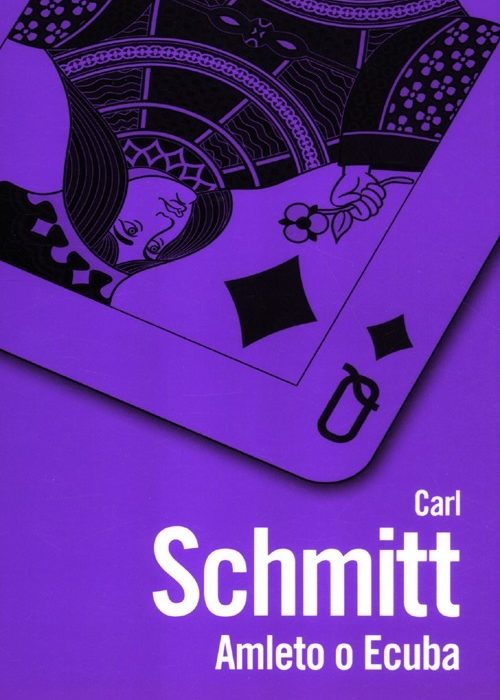

Carl Schmitt

Amleto o Ecuba

L’irrompere del tempo nel gioco del dramma

(Hamlet oder Hecuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel, Eugen Diederichs Verlag, 1956)

Trad. di Simona Forti

Presentazione di Carlo Galli

il Mulino, 2012

Pagine 132

Carl Schmitt chiama Zeit la Historie, la realtà storica che irrompe dentro l’opera artistica, la produce, la trasforma, la segna. Uno dei numerosi elementi soggettivistici e idealistici dell’estetica moderna consiste nella rimozione di questo sostrato e senso storico, a favore della esclusiva fantasia e creatività personale dell’autore. E invece l’ermeneutica schmittiana -assai diversa da quella di Gadamer- intende far parlare il testo scritto, la lingua del suo autore determinata dal mondo da cui quella lingua parla e non soltanto dal modo in cui lo fa.

Hamlet è uno degli esempi più complessi e riusciti di questa irruzione del dramma storico nel dramma estetico. Della regina Gertrude non si arriva a sapere se fosse a conoscenza dell’intenzione di uccidere suo marito da parte del cognato Claudio o se fosse addirittura sua complice. A questa incertezza il figlio Amleto risponde con un singolare atteggiamento di vendicatore dubbioso, il quale -allontanandosi di molto dalla tradizione tragica greca (Oreste) e dalle saghe nordiche (l’Amleto scandinavo)- non uccide la madre né si allea con essa contro Claudio.

Come si spiegano questi due fattori? Quali sono le motivazioni e il significato del tabù della madre e della amletizzazione del vendicatore? La risposta di Schmitt è nella Zeit, nella storia. Il tabù «ha a che fare con la regina di Scozia, Maria Stuarda. Suo marito, Henry Lord Darnley, il padre di Giacomo, fu atrocemente assassinato dal conte di Bothwell nel febbraio 1566. Nel maggio dello stesso anno Maria Stuarda sposava proprio questo conte di Bothwell, l’assassino del marito» (p. 53). Il figlio di Maria, Giacomo, dovette collaborare con la regina Elisabetta -responsabile dell’uccisione di sua madre- per poter diventare a sua volta il successore di lei sul trono d’Inghilterra. E dunque davanti agli occhi di Shakespeare «stava, nella sua esistenza concreta, un re che nel suo destino e nel suo carattere era egli stesso il prodotto della lacerazione della sua epoca» (67-68).

L’argomento si fonda anche sulla circostanza che le opere teatrali rinascimentali -e quelle di Shakespeare in particolare- non vengono concepite per i posteri o per la stampa, bensì per la messa in scena davanti a un ben determinato pubblico presente, il quale era consapevole delle allusioni, dei sottintesi, delle circostanze che intessevano il dramma sulla scena. Erano opere pensate per il pubblico londinese, per la corte inglese, per la Londra dell’età elisabettiana. Ed è per questo che Amleto dice e non dice, allude e sottintende, abita nella sospensione della storia, là dove essa accade ma là dove il suo accadere ha bisogno di una spiegazione che partendo dalla storia conduca oltre la storia.

Schmitt sgombera in questo modo il terreno da ogni soggettivismo sia psicologico/psicoanalitico sia biografico (poiché in ogni caso Amleto non è Giacomo I) e propone una distinzione raffinata e feconda fra Trauerspiel e Tragödie. Il primo è il dramma, il gioco del dramma, il gioco teatrale. Esso può diventare tragedia soltanto se esce dai limiti della fantasia soggettiva e della pura forma estetica per farsi espressione, interrogativo, spiegazione di «una realtà storica tremenda [che] balena dunque attraverso le maschere e i costumi dello spettacolo teatrale; e, su questo punto, nulla possono fare o modificare le interpretazioni filologiche, filosofiche o estetiche, per acute che siano» (56). In generale, uno dei principi dell’estetica storica -non storicistica- di Schmitt è che «né nell’antichità classica né nell’epoca moderna si è inventato l’avvenimento tragico. Accadere tragico e libera inventività sono incompatibili tra di loro e si escludono a vicenda» (90).

Il Trauerspiel di Hamlet si è elevato a tragedia ed è diventato in questo modo uno dei più potenti miti di una modernità che fa di tutto per cancellare i miti attraverso un razionalismo il quale non può che generare altri miti, spesso volgari.

Schmitt dialoga non soltanto con l’ermeneutica gadameriana ma -come in tutti i suoi scritti- con una serie assai ricca di prospettive, autori, opere. Benjamin, ad esempio, il cui Dramma barocco tedesco (1928) è uno dei tre libri esplicitamente indicati come fonte dell’opera. O con Nietzsche, verso il quale esprime perplessità non soltanto e non tanto perché la tragedia non nascerebbe ‘dallo spirito della musica’ bensì da quello della storia, quanto perché il giurista tedesco appare molto legato a un’idea tradizionale, oggettiva e prenietzscheana di verità: «Possiamo piangere per Ecuba, possiamo piangere per molte cose, molte cose suscitano la nostra tristezza, ma il tragico ha origine in primo luogo da un dato di fatto, da una realtà che è data come ineluttabilmente presente ed effettuale a tutti i partecipanti, sia al poeta, sia all’attore, sia agli ascoltatori. Un destino inventato non è un destino; l’invenzione più geniale, in questo caso, non serve a nulla» (86).

Piangere per Ecuba. Sta qui la spiegazione del bel titolo di questo libro: Hamlet oder Hecuba, perché Amleto -mettendo in scena il dramma che dovrà rivelare l’assassino del padre- si chiede come possa accadere che un attore pianga per Ecuba di Troia, per qualcuno quindi al quale niente lo lega, in nessun modo. E tuttavia è capace di pianto. Da qui la riflessione, e il libro stesso, di Schmitt: «Non è pensabile che Shakespeare, in Amleto, avesse come unica intenzione di fare del suo Amleto un’Ecuba, di farci piangere su Amleto come l’attore piange sulla regina di Troia. Ma noi finiremo davvero col piangere allo stesso modo per Amleto come per Ecuba se volessimo separare la realtà della nostra esistenza presente dalla rappresentazione teatrale. Le nostre lacrime sarebbero in tal caso lacrime di attori. Non avremmo più nessuna causa e nessuna missione, e le avremmo sacrificate per godere del nostro interesse estetico al gioco del dramma. Ciò sarebbe grave, poiché dimostrerebbe che a teatro abbiamo altri dèi che al fòro o sul pulpito» (83-84).

La centralità del Politico, dell’elemento pubblico, della storia, è in Schmitt talmente pervasiva da non poter pensare che qualcosa di essenziale possa sfuggire al suo dominio. È un aristotelico, come il suo contemporaneo Heidegger. Per entrambi l’umano è anzitutto Mitsein e ζῷον πολιτικόν. Ma da Aristotele entrambi appresero anche che l’essenziale va sempre al di là dell’umano e quindi al di là della storia:

φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ὅτι οὐ τὸ τὰ γενόμενα λέγειν, τοῦτοποιητοῦ ἔργον ἐστίν, ἀλλ᾽ οἷα ἂν γένοιτο καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸἀναγκαῖον. […] διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶσπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν: ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον τὰκαθόλου, ἡ δ᾽ ἱστορία τὰ καθ᾽ ἕκαστον λέγει. ἔστιν δὲ καθόλου μέν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖα ἄττα συμβαίνει λέγειν ἢ πράττεινκατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον, οὗ στοχάζεται ἡ ποίησις ὀνόματαἐπιτιθεμένη.

«È chiaro anche questo: compito del poeta è dire non ciò che è accaduto ma quello che potrebbe accadere in base al verosimile e al necessario. […] E per questo la poesia è più filosofica e più nobile della storia, perché la poesia tratta dell’universale, mentre la storia del particolare. L’universale è questo: che cosa a quale genere di persona capiti di dire o di fare in base al verosimile e al necessario; a questo è rivolta la poesia anche quando utilizza nomi propri» (Aristotele, Poetica, 1451 a-b), compresi i nomi di Amleto e di Ecuba.