La Société du Spectacle (1967)

Commentaires sur la société du spectacle (1988)

di Guy Debord

Gallimard, Paris 1992

Pagine 209 e 149

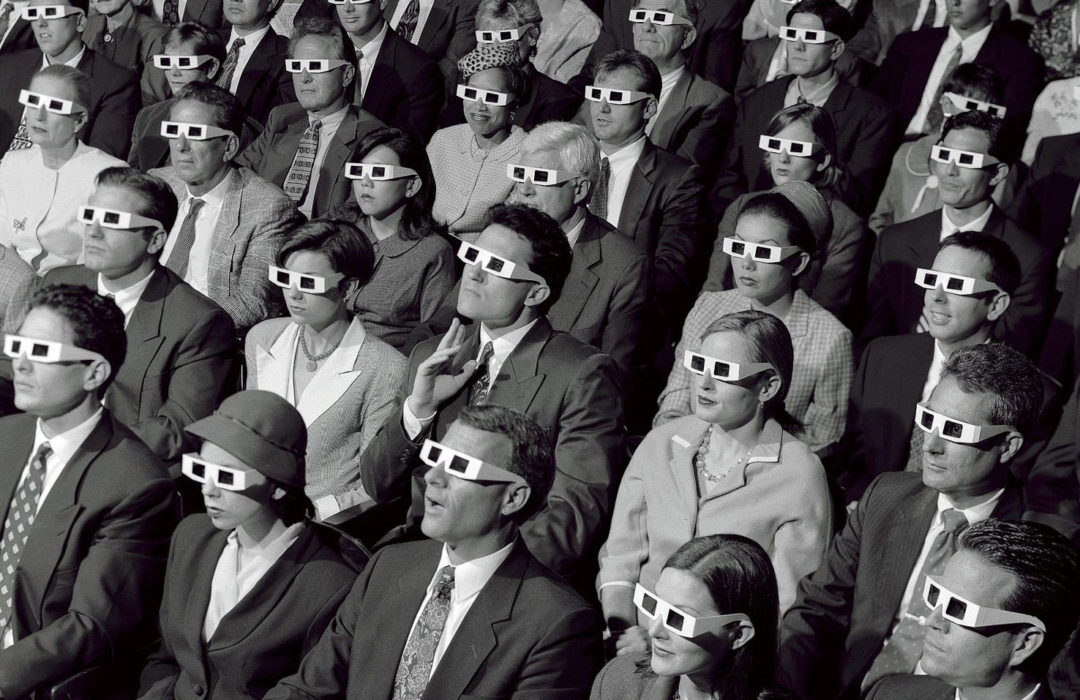

Lo spettacolo è il dominio della rappresentazione sulla realtà, la confusione costante dei due livelli sino alla loro totale compenetrazione, che cancella i limiti del sé e del mondo, dell’effettuale e dell’immaginato: «la réalité surgit dans le spectacle, et le spectacle est réel. Cette aliénation réciproque est l’essence et le soutien de la société existante» (La Société du Spectacle, aforisma 8, pagina 19).

Lo spettacolo è il dominio della rappresentazione sulla realtà, la confusione costante dei due livelli sino alla loro totale compenetrazione, che cancella i limiti del sé e del mondo, dell’effettuale e dell’immaginato: «la réalité surgit dans le spectacle, et le spectacle est réel. Cette aliénation réciproque est l’essence et le soutien de la société existante» (La Société du Spectacle, aforisma 8, pagina 19).

Lo spettacolare concentré e lo spettacolare diffus -che nel 1967 Debord ancora distingue- nei successivi Commentaires del 1988 saranno unificati nello spettacolare intégré. Tra tutte le forme dello spettacolo contemporaneo è soprattutto la televisione a costituire l’ininterrotto discorso che la folla solitaria e i suoi padroni intrattengono su se stessi, il dominante specchio autoelogiativo di un sociale divenuto autistico e totalitario. Un’immensa allucinazione collettiva sembra fare del mezzo televisivo il suo stesso scopo. Tale spettacolo

est le soleil qui ne se couche jamais sur l’empire de la passivité moderne. Il recouvre toute la surface du monde et baigne indéfinitement dans sa propre gloire (af. 13, p. 21).

Soltanto ciò che appare in televisione esiste veramente, il monopolio dell’apparire è diventato il monopolio dell’essere e del valore fino al punto che non apparire equivale a non esserci. Un mondo sempre più virtuale sembra mostrare evidenti le tracce del profondo nichilismo che lo attraversa: «le spectacle est le mauvaise rêve de la société moderne enchaîné, qui n’exprime finalement que son désir de dormir» (af. 21, pp. 24-25).

Quali le cause della vittoria televisiva? Debord tenta una sia pur sintetica storia del mondo (nel capitolo V: temps et histoire) ma certo non mira a cogliere tutte le radici del fenomeno. Si limita a individuarne due: da un lato la centralità del vedere unita al dominio della tecnica che caratterizza fin dai Greci il progetto filosofico europeo; dall’altro il dispiegarsi vittorioso del Capitale. Lo spettacolo nella sua essenza altro non sarebbe che «le capital à un tel degré d’accumulation qu’il devient image» (af. 34, p. 32).

È molto interessante seguire il percorso di Debord dall’opera del 1967 ai Commentari di vent’anni dopo passando per l’edizione italiana del ’79. In quest’ultima, infatti, le speranze rivoluzionarie e la fiducia nel proletariato “non stalinista” sono intatte, anche se mai Debord confonde la distruzione del presente con la sicura felicità del domani. I successivi Commentaires, invece, dichiarano fin dall’inizio di non voler giudicare né indicare ma soltanto descrivere e si chiudono con un’ambigua dichiarazione di resa affidata a una pagina di dizionario aperta alla voce vainement (“vanamente”): «le travailleur a perdu son temps et sa peine, sans préjuger aucunement la valeur de son travail, qui peut d’ailleurs être fort bon» (cap. XXXIII, p. 118).

Nel mezzo, si dispiega una compiuta descrizione di alcuni degli sviluppi più nascosti della società contemporanea. I temi, gli eventi, le connessioni toccate da Debord sono eccentrici e proprio per questo verosimili. Tucidide e Clausewitz servono a spiegare i servizi segreti, Gracián e La Boétie aiutano a cogliere i nuovi servilismi, mafie e terrorismi vengono inseriti –come è giusto- nel cuore dell’economia e della politica attuali. Aldo Moro e le Brigate Rosse ritornano con frequenza come prova della solidarietà e reversibilità che intercorre fra i servizi segreti e i rivoluzionari. Il «terrorisme illogique et aveugle» (Préface, p. 138) delle BR è l’emanazione della P2 chiamata da Debord Potere Due, in grado di assicurare impunità ai terroristi e la cui concordia è svelata da un lapsus: il S.I.M., il preteso “stato imperialista delle multinazionali” non sarebbe altro che il modo con cui le BR firmavano senza volerlo la loro vera natura di succedanee del Servizio Informazioni Militari del regime fascista (Ivi, p. 135). Non a caso, inoltre, le operazioni delle BR ottenevano il massimo di pubblicità da parte dei media, a suggello della «politique “spectaculaire” du terrorisme» (Ivi, p. 142). Terrorismo che nulla avrebbe quindi in comune con gli intenti sovvertitori della Internazionale Situazionista, della quale La Société du Spectacle volle essere il fondamento filosofico e critico. Ma, a proposito di lapsus, la Situationist International ha la stessa sigla dello SI, lo Spectaculaire Intégré, il quale s’impone ormai ovunque, perfettamente coeso con ogni forma di discorso pubblico, struttura istituzionale, modo di produzione. Esso si caratterizza per l’effetto combinato di

cinq traits principaux, qui sont: le renouvellement technologique incessant; la fusion économique-étatique; le secret généralisé; le faux sans réplique; un présent perpétuel (cap. V, p. 25).

Attraverso di essi l’arte di governo muta radicalmente, il dominio diventa assai più soft: «le destin du spectacle n’est certainement pas de finir en dispotisme éclairé» (cap. XXXII, p. 116). Non la violenza aperta è infatti lo strumento dello Spectaculaire Intégré ma una pervasiva disinformazione la quale «réside dans toute l’information existante; et comme son caractére principal» (cap. XVI, p. 69). La conseguenza è che tutti gli addetti all’informazione hanno sempre un padrone, sono tranquillamente sostituibili e meglio servono quanto meglio mentono. Ciò che conta è infatti rimuovere la storia, la memoria, la distanza poiché «l’histoire était la mesure d’une nouveauté véritable; et qui vend la nouveauté a tout intérêt à faire disparaître le moyen de la mesurer» (cap. VI, p. 30).

Attraverso di essi l’arte di governo muta radicalmente, il dominio diventa assai più soft: «le destin du spectacle n’est certainement pas de finir en dispotisme éclairé» (cap. XXXII, p. 116). Non la violenza aperta è infatti lo strumento dello Spectaculaire Intégré ma una pervasiva disinformazione la quale «réside dans toute l’information existante; et comme son caractére principal» (cap. XVI, p. 69). La conseguenza è che tutti gli addetti all’informazione hanno sempre un padrone, sono tranquillamente sostituibili e meglio servono quanto meglio mentono. Ciò che conta è infatti rimuovere la storia, la memoria, la distanza poiché «l’histoire était la mesure d’une nouveauté véritable; et qui vend la nouveauté a tout intérêt à faire disparaître le moyen de la mesurer» (cap. VI, p. 30).

All’inizio dei Commentaires, Debord dichiara che non tutto potrà essere detto e bisogna scoprire il segreto fra le pieghe delle parole. Il caso forse più importante di applicazione di questa reticenza è il Sessantotto. Nonostante le sue esplicite intenzioni, esso non ha minimamente scalfito lo Spectaculaire Intégré che anzi ha continuato ovunque a rafforzarsi.

Già nel 1967, Debord aveva compreso e scritto che

À l’acceptation béate de ce qui existe peut aussi se joindre comme une même chose la révolte purement spectaculaire: ceci traduit ce simple fait que l’insatisfaction elle-même est devenue une marchandise dès que l’abondance économique s’est trouvée capable d’étendre sa production jusqu’au traitement d’une telle matière première (La Société du Spectacle, af. 59, p. 55).

E tuttavia secondo Debord dopo il Sessantotto nulla è davvero come prima poiché con esso la società ha perso la sua innocenza. L’ambiguità diventa enigma e persino mistero nel seguente giudizio:

Rien, depuis vingt ans, n’a été recouvert de tant de mensonges commandés que l’histoire de mai 1968. D’utiles leçons ont pourtant été tirées de quelques études démystifiées sur ces journées et leurs origines; mais c’est le secret de l’État (Commentaires, cap. VI, p. 28).

Tra i segreti dello Stato, il più palese è ormai la sua natura spettacolare, che in Italia si mostra in modo persino clamoroso. Le masse inebetite fanno della servitù la loro stessa vita, credendosi libere di scegliere quale spot politico-pubblicitario vedere. L’imbonitore che vende il nulla è diventato non più figura ma sostanza stessa del potere.

[I due testi sono stati tradotti e pubblicati in italiano con il titolo La società dello spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano 2008]

Ad accogliere è una semplice cornice dentro la quale è inscritta la parola Gliannisettanta (Alighiero Boetti) . Nella stessa stanza sta la Bariestesia (Gianni Colombo), una serie di scale asimmetriche che vanno percorse per comprendere quanto straniante possa essere lo spazio. Un incipit nel quale l’ordine della parola racconta il disordine dei luoghi e degli eventi. Da qui ci si inoltra in un vero e proprio catalogo, a volte bulimico, degli anni Settanta.

Ad accogliere è una semplice cornice dentro la quale è inscritta la parola Gliannisettanta (Alighiero Boetti) . Nella stessa stanza sta la Bariestesia (Gianni Colombo), una serie di scale asimmetriche che vanno percorse per comprendere quanto straniante possa essere lo spazio. Un incipit nel quale l’ordine della parola racconta il disordine dei luoghi e degli eventi. Da qui ci si inoltra in un vero e proprio catalogo, a volte bulimico, degli anni Settanta. Un’inquietudine che si autocelebra, questo è la mostra che Milano ha dedicato a se stessa nel tempo in cui pensava di cambiare il mondo mentre poi fu essa a cambiare, diventando la craxiana capitale della corruzione politica. E questo avvenne -triste a dirlo ma così fu- con la complicità attiva o rassegnata di non pochi fra coloro che volevano, o immaginavano di volere, la Rivoluzione.

Un’inquietudine che si autocelebra, questo è la mostra che Milano ha dedicato a se stessa nel tempo in cui pensava di cambiare il mondo mentre poi fu essa a cambiare, diventando la craxiana capitale della corruzione politica. E questo avvenne -triste a dirlo ma così fu- con la complicità attiva o rassegnata di non pochi fra coloro che volevano, o immaginavano di volere, la Rivoluzione.