Armand

di Halfdan Ullmann Tøndel

Norvegia, 2024

Con: Renate Reinsve (Elisabeth), Ellen Dorrit Petersen (Sarah), Endre Hellestveit (Anders)

Trailer del film

I fenomeni sociali, che siano spontanei o che vengano costruiti da una volontà di controllo sui corpi collettivi, alla fine si incontrano e scontrano con le strutture antropologiche, con ciò che l’umano è per natura al di là del costruzionismo politico che pure molta influenza esercita sulla vita degli individui e delle collettività.

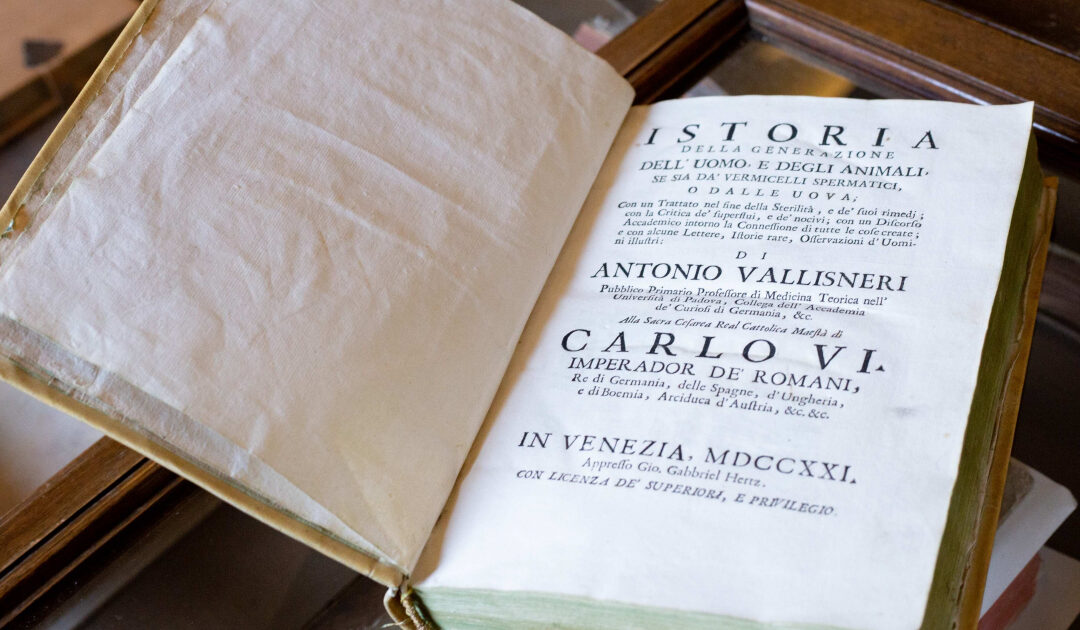

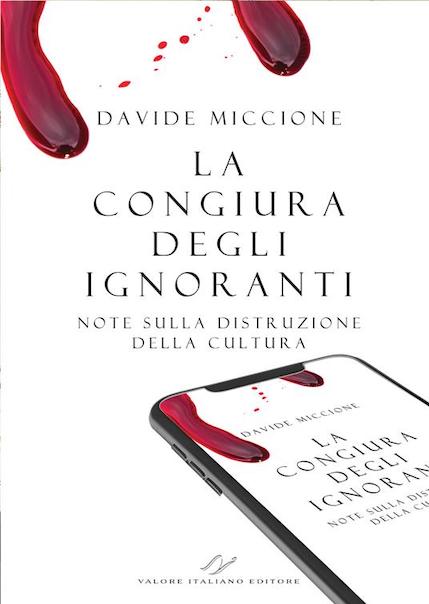

Un ambito nel quale tale dinamica è particolarmente evidente, delicata e quindi anche distruttiva, è la formazione, è la scuola. Da alcuni decenni, e in modo sempre più accelerato, la scuola permeata dai principi pedagogici dell’occidente anglosassone – e quindi sostanzialmente dal behaviorismo coniugato con il moralismo – vede al centro alcuni fenomeni, quali:

-la presenza sempre più ossessiva dei genitori nelle scuole, con il conseguente primato della componente emotiva e privata a danno della componente professionale e oggettiva, vale a dire gli educatori, i maestri, i professori;

-la conseguente perdita di identità e sicurezza da parte dei docenti, ridotti o a burocrati o a domestici delle famiglie, e affetti in modo ormai preoccupante dalla sindrome da burnout;

-una ossessione iperprotettiva rivolta ai bambini e agli adolescenti, che si presume dover salvaguardare da ogni più piccola difficoltà, dispiacere e soprattutto conflitto. Risultano evidenti non soltanto l’impossibilità empirica di un simile programma – l’esistenza è attrito e conflitto – ma anche la distruttiva conseguenza del non far crescere le persone, lasciandole in una condizione di infantilismo e di perenne dipendenza che chi insegna all’università – e dunque si occupa della formazione in una fase nella quale le persone dovrebbero essere ormai autonome e adulte – percepisce in modo evidente (a volte anche con sgomento).

Questo è lo sfondo educativo nel quale prende corpo la vicenda di Armand. Che accade in una scuola norvegese, vale a dire in quella Scandinavia che ha accolto da tempo e in modo acritico i dogmi della pedagogia anglosassone e della società del controllo nella quale l’individuo è seguito in modo occhiuto e alla fine tirannico ‘dalla culla alla tomba’.

Accade quindi che un bambino di sei anni – Jong – venga trovato piangente in bagno e risponda che il suo compagno – Armand, anche lui di sei anni – ha cercato di violentarlo nell’ano. La implausibilità di una simile eventualità, a sei anni il pene umano non è capace di una erezione tanto potente, viene quasi scartata. Vengono convocati i genitori dei bambini. Elisabeth, la madre di Armand, è presto sottoposta a un processo che attinge alla sua vita privata e che nulla ha a che fare con l’episodio oggetto della convocazione. Di fronte ai genitori stanno una maestra giovane, onesta e volenterosa ma la cui presenza viene annullata da quella di un preside tanto vigliacco quanto instabile e incompetente (tre caratteristiche che descrivono ottimamente la più parte dei ‘dirigenti scolastici’ italiani) e da una psicologa del tutto inconcludente e afflitta da continue perdite di sangue dal naso.

Ma il significato e il valore di questo film stanno nello scarto rispetto a una trama che così raccontata sembra quella di un film sociologico. No, si tratta si un’opera antropologico-simbolica nella quale alcuni eventi, la loro collocazione spaziotemporale, i diversi colori delle stanze acquisiscono una funzione primaria. Una funzione particolarmente e densamente fisica. Il film si allontana infatti da ogni semplice verosimiglianza almeno in tre scene: il sorridere e ridere di Elisabeth durante il colloquio con i genitori e i docenti; il danzare di questa madre insieme a un inserviente della scuola; il passaggio dell’odio degli altri genitori verso Elisabeth da una dimensione interiore e psicologica a una del tutto fisica nella quale i molti si avventano a poco a poco contro uno. Tranne poi capovolgere l’esito quando i fatti vengono chiariti nel loro reale accadere.

Ogni elemento di questo film è pensato e meditato con attenzione. Il significato del racconto è reso evidente sin dall’inizio mediante un elemento che non descrivo qui per lasciare a chi vedrà Armand di scoprirlo da sé, ma è un elemento ‘tecnico’ assai chiaro.

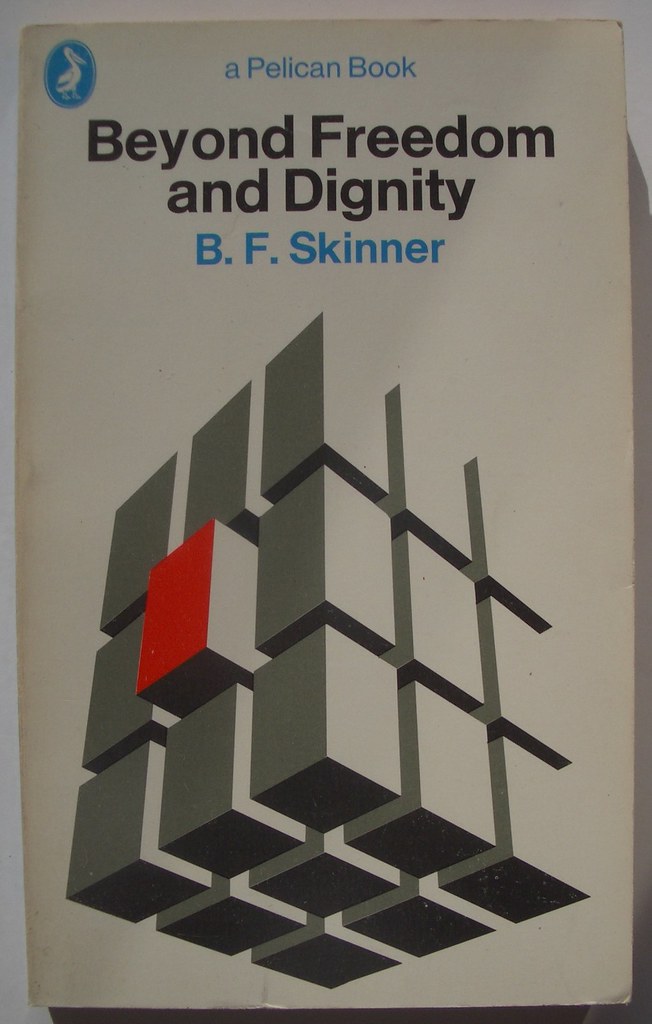

Il regista, trentenne, è stato un maestro elementare. Una condizione forse necessaria per pensare, progettare e realizzare un film così corrispondente a quanto di assurdo accade oggi nelle scuole dell’occidente anglosassone e che era stato con la consueta lucidità prefigurato da Ivan Illich in Tools for Conviviality (in italiano Convivialità, 1973): «The inevitable catastrophic event could be either a crisis in end: end by annihilation or end in B. F. Skinner’s world – wide concentration camp run by a T. E. Frazier» (p.120 dell’edizione Fontana del 1975).

Illich aveva ben compreso, ma non era difficile per gli spiriti liberi, che di fronte alla dismisura della crescita infinita postulata dal capitalismo, una delle possibili conseguenze sarebbe stata la società del controllo. Controllo che già Hannah Arendt aveva intuito che sarebbe stato totalitario, portando al collasso le società liberali, che erano nate come ‘open society’. Illich analizza dunque e critica la «Skinner Box», una società guidata da algoritmi mediante l’utilizzo sistematico del protocollo stimolo/risposta che per Skinner – rispetto a Watson – non deve essere passivo ma richiede l’attiva e positiva adesione del controllato. In questo modo il comportamentismo appare per quello che è sempre stato: una pratica rivolta all’obbedienza interiore e a un pervasivo controllo. È ovviamente emblematico che uno dei libri più importanti dello psicologo statunitense Burrhus Frederic Skinner si intitoli Beyond Freedom and Dignity (1971). Tale è la tendenza dell’occidente contemporaneo e dunque delle sue scuole e università. Armand parla anche di questo.