Manuale di sopravvivenza al web

il manifesto

28 settembre 2016

pag. 11

La Grande Rete è anche un luogo tecnologico, una modalità informativa e relazionale ma è soprattutto lo spazio del «sacro», compresa la sua potenza infera.

Manuale di sopravvivenza al web

il manifesto

28 settembre 2016

pag. 11

La Grande Rete è anche un luogo tecnologico, una modalità informativa e relazionale ma è soprattutto lo spazio del «sacro», compresa la sua potenza infera.

Zeus è giustizia, armonia, luce. Prima di lui era il gorgogliare della terra -Gaia- dal Caos; era il Tartaro infinito, orribile, buio; era il cielo -Urano- il cui sangue «generò le Erinni potenti e i grandi Giganti / di armi splendenti, che lunghi dardi tengono in mano» (trad. di Graziano Arrighetti, vv. 185-186). Dalla spuma -ἀφρός- di Urano «una figlia /nacque, e dapprima a Citera divina / giunse, e di lì poi giunse a Cipro molto lambita dai flutti; / li approdò, la dea veneranda e bella, e attorno l’erba / sotto gli agili piedi nasceva; lei / Afrodite» (vv. 191-195).

Che la divinità della vendetta e la divinità dell’amore siano sorelle, che siano nate dallo stesso atto di violenza con il quale Urano venne castrato da Crono, è gesto poetico e teoretico di comprensione profonda di che cosa la vita sia, da dove essa sgorghi, quale sia il suo senso e il suo fine. Da Afrodite non poteva che nascere «Eros, il più bello fra gli immortali, / che rompe le membra, e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini / doma nel petto il cuore e il saggio consiglio» (vv. 120-122). Non soltanto gli umani ma ogni vivente e gli dèi sono dunque soggetti alla passione che vuole fare del diverso l’identico, che vuole assimilare a sé ogni alterità per nutrirsene e farsene felice.

Tutte le divinità sono modi, forme, espressioni di questa potenza del sangue, dello sperma, della passione che travolge il cuore e la mente di ognuno e di tutti. Divinità diverse, opposte, lontane ma che da tale potenza sono segnate per sempre: la «Notte oscura», con i suoi figli «Sonno e Morte, terribili dèi» (vv. 758-759); «le Moire, a cui grandissimo onore diede Zeus prudente, / Cloto, Lachesis e Atropo, le quali concedono / agli uomini mortali di avere il bene ed il male» (vv. 904-906); e soprattutto il dio nel quale la luce apollinea e le tenebre fonde trovano la loro sintesi potente e implacabile, «Dioniso, ricco di gioia (Διώνυσον πολυγηθέα)» (v. 941).

L’ordine imposto da Zeus al terribile e all’indicibile che stanno e permangono al fondo di ogni cosa e del mondo, è un ordine generatore di memoria, di bellezza e di canto. Le Muse -alle quali Esiodo consacra l’inizio splendente del poema- furono volute da Zeus affinché «fossero oblio dei mali e tregua alle cure» (v. 55). Guidato da esse, il poeta elenca sin dall’inizio i nomi degli dèi e attraverso e oltre loro canta «ciò che è, ciò che sarà, ciò che fu» (v. 38), canta la potenza del tempo senza inizio né fine.

Gli umani in tutto questo sono degli epifenomeni, la cui gioia e dolore sono conseguenza dei conflitti tra i Numi, ai quali possono solo chiedere luce e che come loro sono parte dell’unica vicenda della φύσις e del sacro intrecciati; è per questo che -scrive con precisione Graziano Arrighetti- «la Teogonia costituisce la testimonianza di uno sforzo di rappresentazione unitaria e coerente del mondo fisico e di quello divino» (edizione Rizzoli, 2016, p. 33).

«Crono dai torti pensieri (Κρόνος ἀγκυλομήτης)» (v. 137) fa da snodo tra l’originario regno della violenza informe e confusa e il regno olimpio di ordine e luce. Nel mezzo c’è stato un conflitto descritto da Esiodo con termini e toni cosmici, inquietanti, tremendi: «I Titani, di contro, rinforzano le schiere, / risoluti, e mostrarono insieme l’opera e di mani e di forza, / gli uni e gli altri; e terribile intorno muggiva il mare infinito / e la terra molto rimbombava e gemeva il cielo ampio / scosso, e fin dal basso tremava il grande Olimpo / allo slancio degli immortali, e il tremore giungeva profondo / al tartaro oscuro, e dei piedi impetuosi il rimbombo / dell’indicibile battaglia e dei corpi violenti; / così dunque gli uni contro gli altri lanciavano dardi luttuosi, / e giungeva al cielo stellato il grido dalle due parti / che si incalzavano mentre si urtavano con grande tumulto. […] Bolliva la terra tutta, e i flutti d’Oceano, / e il mare infecondo. […] Un ardore prodigioso penetrava Caos, e pareva davanti / agli occhi vedersi e il suono ad udirsi agli orecchi / come quando Gaia e Urano ampio di sopra / si scontrano»…(vv. 676-703).

Murray sostiene che la Teogonia costituisse «l’accompagnamento e la spiegazione di un rituale di parata di due cerimonie che celebravano l’una la vittoria dei nuovi dèi su quelli antichi, l’altra la vittoria della luce sulle tenebre» (cfr. edizione Rizzoli, 2016, nota a p. 175). In ogni caso qui il divino è tra noi e noi siamo parte della natura che è sacra. Nessun’altra prospettiva avvicina così interamente gli uomini al dio.

Che cos’è la vita umana? Che cos’è la vita in generale? È una parte della materia universale che acquisisce caratteristiche di metabolismo, omeostasi, percezione, reazione. E affinché tali funzioni possano essere utili all’organismo vivente è necessario non spezzare la continuità tra la materia organica -che tali funzioni possiede in vari gradi- e la materia inorganica. Ritenere che una piccola parte della materia organica -l’animale umano- abbia dei privilegi ontologici ed etici significa ignorare l’essenziale, ignorare il limite. Ignoranza che si esprime in modo completo nei monoteismi abramitici, i quali ritengono che un Dio persona, e quindi totalmente antropomorfico, sia ontologicamente separato dalla materia, l’abbia prodotta per un inspiegabile -vista l’autonomia del Dio- atto di volontà e abbia posto uno dei suoi elementi come padrone e signore di tutto il cosmo, vale a dire di ciò su cui nessuna parte del pianeta Terra può minimamente influire.

L’implausibilità e l’ingenuità di simili concezioni risultano evidenti a chiunque abbia un minimo di oggettività teoretica; è altrettanto evidente il narcisismo umano che tali concezioni ha generato e continua a tenere in piedi.

Molto diverse sono le prospettive animistiche, politeistiche, panteistiche. Esse infatti, pur partendo sempre e inevitabilmente dalla prospettiva umana, cercano di cogliere con maggiore misura ed esprimere con più equilibrio la struttura olistica che intrama tutti gli enti e li rende reciprocamente dipendenti. Ciò che Diego Infante afferma del buddismo vale infatti per l’animismo, il paganesimo mediterraneo, l’induismo: la consapevolezza della «impermanenza di tutte le cose, la loro caducità e fragilità, il loro perire e ritornare alla natura» (Diego Infante, La ragione degli dèi. La bellezza del molteplice e la dittatura dell’unico, italic & pequod 2015, p. 116).

L’originale nucleo di questo libro consiste pertanto non nella contrapposizione ma nel convergere di razionalismo europeo e spiritualità orientale «in una prospettiva di superamento della scissione dualistica soggetto-oggetto, o almeno di una sua limitazione ad opera dell’antica phronesis dei Greci, in modo da contenere quell’eccesso di individualità che si esprime nel delirio narcisistico del proprio ego, ormai sempre più smisurato e illimitato» (98). In maniera assai chiara vi si afferma infatti che «l’unico modo oggi per tornare ad approcciarsi al sacro è passare attraverso la ragione» (8) e che bisogna «invertire decisamente la rotta verso una prospettiva maggiormente olistica, valida e necessaria anche alla luce, piaccia o no, degli imprenscindibili e intramontabili lumi della ragione» (18).

L’originale nucleo di questo libro consiste pertanto non nella contrapposizione ma nel convergere di razionalismo europeo e spiritualità orientale «in una prospettiva di superamento della scissione dualistica soggetto-oggetto, o almeno di una sua limitazione ad opera dell’antica phronesis dei Greci, in modo da contenere quell’eccesso di individualità che si esprime nel delirio narcisistico del proprio ego, ormai sempre più smisurato e illimitato» (98). In maniera assai chiara vi si afferma infatti che «l’unico modo oggi per tornare ad approcciarsi al sacro è passare attraverso la ragione» (8) e che bisogna «invertire decisamente la rotta verso una prospettiva maggiormente olistica, valida e necessaria anche alla luce, piaccia o no, degli imprenscindibili e intramontabili lumi della ragione» (18).

La fecondità filosofica dei politeismi consiste anche e soprattutto nella loro capacità di coniugare il molteplice degli enti -compresi gli enti divini- con il monismo olistico, nel porre a fondamento di tutto una Identità plurale permeata della ricchezza della Differenza. Dualismi, idealismi, materialismi vengono così oltrepassati perché l’essere non è il due di soggetto/oggetto, non è l’uno separato dall’intero ma è l’uno molteplice che accoglie in sé l’energia, la massa, la vita, il pensiero, il sacro.

Questo è lo spirito naturaliter religioso della specie umana. Esso si è espresso per millenni nelle forme rituali, dottrinarie, cultuali più diverse. Su di esso si è poi innestato con forza dirompente e di fatto distruttiva il principio abramitico dell’esclusione, del primato di una forma religiosa su tutte le altre. «È solo con il monoteismo abramitico che si spezzano del tutto i rapporti tra l’uomo e il cosmo» (25). Bibbia e Corano costituiscono dunque la radice della desacralizzazione del mondo e della sua distruzione per opera di una parte che si è proclamata signora e padrona del mondo, immagine dell’unico Dio. Ebraismo, cristianesimo e islam sono intrinsecamente totalitari -la loro storia lo dimostra ampiamente- proprio perché partono dalla «riduzione del molteplice alla dittatura dell’unico» (30). Ne conseguono gli elementi comportamentali tipici di ogni gerarchizzazione totalistica, di «un approccio aggressivo, maschilista, dogmatico, omofobo e sessuofobico» (97).

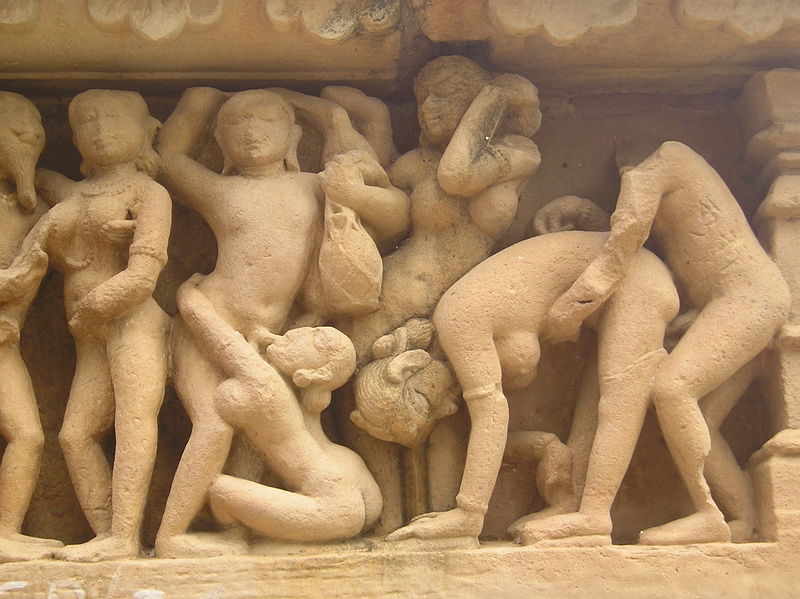

Vi è un’enorme distanza tra l’ossessione sessuofobica cristiana (oggi temperata) e islamica (tuttora violentissima verso le donne e il piacere) e i templi di Khajuraho, nei quali eros e gioia vedono il loro trionfo nella pietra. «Shiva […] non è infatti raffigurato esclusivamente da un’immagine antropomorfica: oggetto delle offerte dei fedeli, nella parte più interna e sacra del tempio, è la forma aniconica di Shiva, ovvero una pietra fallica (linga), spesso inserita in un’altra di forma tondeggiante, simbolo della vagina femminile (yoni), che insieme vanno a costituire un Tutto dove i due principi, maschile e femminile, complementari e interdipendenti, rappresentano la fonte della vita» (107).

Anche per tali ragioni mi sembra contraddittorio l’uso polemico che in questo libro si fa di categorie come materia e animalità. Nel primo caso si può capire che l’obiettivo critico è il ‘materialismo consumistico’ che dall’Occidente invade il mondo e distrugge culture. Il secondo, invece, rimane incomprensibile, soprattutto quando si parla di riduzione dell’uomo «alla sua componente animalesca e istintuale» (55). Animalità e umanità non sono due strutture contrapposte ma costituiscono espressioni diverse della stessa sostanza.

Assai più convincente è il discorso quando si paragona l’angoscia bulimica e la devastazione ambientale degli attuali padroni del mondo -gli Stati Uniti d’America, permeati di calvinismo- all’equilibrio individuale e collettivo che caratterizza l’esistenza di popoli come i Sami (in Scandinavia) e i Kalash (in Pakistan), i quali hanno conservato sino a oggi forme, costumi, credenze pagane e vivono quindi in equilibrio con le risorse naturali e con l’alterità non antropica. Tra queste comunità «l’ego individuale si dissolve nel Tutto organico delle forze cosmiche primordiali in continuo divenire» (129). Gli USA, invece, sono nati da un «consumo indiscriminato del territorio lasciato in condizioni di verginità dai nativi e distrutto man mano sotto i colpi delle accette a partire dai primi coloni puritani. Essi intendevano eliminare il ritmo ancestrale e dionisiaco della foresta, che nella loro accezione costituiva l’istintualità e la barbarie contro cui si scagliavano, forti di una rivelazione divina da esportare in nome del bieco utilitarismo antropocentrico della sua morale» (51).

La proposta culturale e politica che emerge da questa ricerca è dunque condivisibile e certamente anticonformista rispetto agli schemi geopolitici ossessivamente ribaditi dal mainstream mediatico. È infatti «necessario riposizionare il baricentro culturale altrove, al di là dell’Atlantico, e precisamente tra un’Europa razionalistica e un oriente spirituale, complementari e interdipendenti» (54).

Missa Papae Marcelli: IV. Sanctus & Benedictus

ca. 1561

di Giovanni Pierluigi da Palestrina

Peter Phillips & The Tallis Scholars

È da qui, da Palestrina, che nasce ciò che in Occidente intendiamo per musica: il contrappunto, la verticalità, lo spaziotempo sonoro.

[audio:Palestrina_Marcelli.mp3]

Dheepan. Una nuova vita

di Jacques Audiard

Con: Jesuthasan Antonythasan (Dheepan), Kalieaswari Srinivasan (Yalini), Claudine Vinasithamby (Illayaal), Vincent Rottiers (Brahim), Marc Zinga (Youssouf)

Francia, 2015

Trailer del film

Un uomo, una donna, una bambina. Non si conoscono ma hanno bisogno di essere in tre per utilizzare dei passaporti che consentano loro di fuggire dallo Sri Lanka, dalla guerra, dalla miseria. Vengono accolti nella banlieu parigina, che si rivela un mondo squallido e pericoloso. La finta famiglia deve unirsi per affrontare quest’altra guerra. A vegliare sui tre stanno le divinità induiste, soprattutto Shri Ganesh, l’elefante.

Un uomo, una donna, una bambina. Non si conoscono ma hanno bisogno di essere in tre per utilizzare dei passaporti che consentano loro di fuggire dallo Sri Lanka, dalla guerra, dalla miseria. Vengono accolti nella banlieu parigina, che si rivela un mondo squallido e pericoloso. La finta famiglia deve unirsi per affrontare quest’altra guerra. A vegliare sui tre stanno le divinità induiste, soprattutto Shri Ganesh, l’elefante.

Un film intenso, narrato meravigliosamente e dalla tecnica raffinata. Un’opera che non concede nulla al politicamente corretto -forse anche per questo la Palma d’Oro ottenuta al Festival di Cannes nel 2015 non è piaciuta a sinistra- ma che è intrisa di una pietà profonda verso gli umani, la loro violenza, la disperazione della storia e delle vite.

Onirica e politica, distante e sensuale, Dheepan è un’opera profondamente religiosa, che dimostra come il Sacro non abbia bisogno di croci, chiese e dogmi ma gorgogli dal bisogno umano di vivere e sopravvivere. E di questo bisogno sia l’ultimo emblema.

Il Profumo

di Patrick Süskind

(Das Parfum, Diogenes Verlag AG, 1985)

Trad. di Giovanna Agabio

Longanesi, 2006

Pagine 261

Dentro la storia ma come una densa allegoria antropologica e religiosa.

Dentro la storia ma come una densa allegoria antropologica e religiosa.

La vicenda di Jean-Baptiste Grenouille, venuto al mondo nel 1738 nello spazio più maleodorante di Parigi e morto in quello stesso luogo nel 1767, è quella di una creatura, di una entità, nella quale Luce e Tenebra si mescolano a produrre il più mostruoso e il più adorato degli umani, a scatenare un odio furibondo e uno sconfinato amore. «La sua anima non aveva bisogno di nulla» (pag. 26), anima nera nella quale «regnava una notte fredda» (247), in cui trionfo del sé e disprezzo del mondo si coniugano al tocco di una Grazia enigmatica. La Grazia che è la Bellezza.

Jean-Baptiste Grenouille vive solo per la Bellezza, per distillarla dai corpi, per racchiudere e salvare dal tempo i loro odori più fragranti, dolci, esaltanti, in qualche goccia di un profumo trascendente. Quest’uomo è solo olfatto. Non gli interessa vedere, toccare, sentire con le orecchie, gustare con il tatto. Dotato della capacità prodigiosa di distinguere milioni di effluvi e di sentirli a distanze lontanissime, il suo solo interesse sta nell’annusare, nel percepire le esalazioni di ogni cosa, nel cogliere l’essenza olfattiva di tutto. Non solo l’odore delle creature morte fra le quali era nato –nel putrido mercato del Cimetière des Innocents-, non solo quello dei malvagi bambini dell’orfanotrofio o delle pelli dei conciatori sul fiume o l’odore delle essenze del profumiere Baldini presso il quale aveva lavorato come garzone, non il profumo soltanto o il fetore delle cose vive che brulicano nel mondo ma anche quello degli oggetti, «l’odore della seta stirata, ad esempio, […] l’odore di un pezzo di broccato ricamato d’argento, […] l’odore di un pettine di tartaruga» (39).

Tutti gli odori del mondo, in ogni loro declinazione, intensità, direzione, fragranza e puzzo. Ma lui, Grenouille, lui non ha odore. È questo il segreto atroce che lo rende invisibile agli altri e orribile a se stesso. È questa la causa dell’odio che prova verso gli umani. Nel momento del suo trionfo supremo, quando riesce a far sì che la collera, la vendetta, il fiele di coloro ai quali ha ucciso le figlie per trarne il profumo, diventino stupore e venerazione, si trasformino nel puro amore generato da una goccia soltanto del profumo che aveva distillato dalle sue vittime, «in quel momento tutto il disgusto per l’umanità si ridestò in lui e avvelenò il suo trionfo» (244). Quel profumo è capace di tutto e potrebbe dare al suo creatore un potere sugli umani universale e completo, ma neppure quell’aroma trascendente può far sentire a Grenouille il suo proprio odore.

Vicinissimo all’essenza olfattiva delle creature e tuttavia lontanissimo dal comprendere e giustificare la loro esistenza, «era la lontananza dagli uomini a dargli la sensazione della massima libertà», fino a indurlo a trascorrere sette anni (un numero chiaramente simbolico) in una caverna sulla cima di un vulcano spento, il Plomb du Cantal: «Il suo naso lo portò in regioni del paese sempre più isolate, lo allontanò sempre più dagli esseri umani e sempre più lo spinse verso il polo magnetico della solitudine estrema» (124).

Una solitudine che è soprattutto distanza dai corpi, perché al naso di Grenouille la massa degli organismi umani produce solo un fetore più o meno acre e insopportabile e poche sono –invece- le creature pervase di profumo e quindi di innocenza. Ed è quella innocenza che Grenouille vuole possedere o, meglio, riconquistare. Per ottenerla uccide -senza risentimento né odio- ventiquattro ragazze splendenti di bellezza e di fragranza e, alla fine, la più bella fra di loro: Laure Richis. È la goccia del perfetto odore di lei a trasformare la folla che intrisa d’odio aspetta il supplizio di Grenouille in una massa di corpi adoranti e orgasmici, nel miracolo ironico e potente della più grande orgia che si fosse vista da secoli, nelle migliaia di persone che investite dall’aura della sua presenza «copularono in posizioni e accoppiamenti impossibili […] L’aria era greve del sudore dolciastro del piacere e colma delle grida, dei grugniti e dei gemiti delle diecimila belve umane. Era infernale» (243).

Destinato alla Crocifissione, Grenouille si trasforma da mostruoso assassino nell’«innocenza in persona», da abominio dell’umano in Angelo del Signore, «nell’essere più bello, più attraente e perfetto che si potesse immaginare» (240), nel Salvatore stesso per i cristiani, nel Signore delle tenebre per i satanisti, nell’Essere Sublime per i deisti.

Destinato alla Crocifissione, Grenouille si trasforma da mostruoso assassino nell’«innocenza in persona», da abominio dell’umano in Angelo del Signore, «nell’essere più bello, più attraente e perfetto che si potesse immaginare» (240), nel Salvatore stesso per i cristiani, nel Signore delle tenebre per i satanisti, nell’Essere Sublime per i deisti.

Quest’uomo insignificante e potente, questa nullità capace di creare mondi fatti di piacere e di assoluta gioia, si offre alla fine in pasto a un gruppo di malnati e malvissuti, a un’antologia della canaglia umana. Ciascuno di costoro «voleva toccarlo, ognuno voleva una parte di lui, una piccola piuma, un’ala, una scintilla della sua fiamma meravigliosa» (258). L’Angelo sterminatore diventa così una figura eucaristica, che infonde nelle anime di coloro che si sono comunicati alla sua carne -anime fino ad allora intrise di tenebra- «un’ombra di gaiezza», un «barlume di felicità», un sorriso, una fierezza, e soprattutto la sensazione di avere per la prima volta nelle loro vite depravate «compiuto un atto d’amore» (259).

Il Profumo è quello del Paradiso perduto. Il romanzo è una metafora cristologica e gnostica che esprime il meglio di sé nei primi e negli ultimi capitoli, là dove la dimensione simbolica -l’essere letteralmente gettati nel puzzo della materia riscattandosi attraverso il profumo della Luce- diventa struttura narrativa. Nel mezzo c’è l’itinerario dell’anima, delineato con una certa lungaggine e qualche ripetitività. In ogni caso, pur essendo Jean-Baptiste Grenouille una creatura evidentemente ripugnante, rimane nel lettore un’attrazione profonda verso di lui. Ancora un miracolo del suo profumo.

Botero

Via Crucis. La pasión de Cristo

Palazzo Reale / Palazzo dei Normanni – Palermo

Sino al 30 settembre 2015

L’iconografia e l’itinerario sono quelli tradizionali della Via Crucis cristiana. Botero afferma infatti esplicitamente di non essersi voluto allontanare dalla tradizione di un tema che sino al Seicento costituiva uno dei soggetti privilegiati della pittura europea. Che tutti i personaggi, Cristo compreso, abbiano le misure esagerate e tonde tipiche di questo artista non toglie nulla alla loro drammaticità, anzi rende ancora più efficace il contrasto tra la tranquillità delle forme arrotondate e la violenza che domina le immagini. In alcune delle stazioni tale violenza arriva persino allo splatter, al sadismo. In altre i riferimenti a Bosch e al Greco sono evidenti.

L’iconografia e l’itinerario sono quelli tradizionali della Via Crucis cristiana. Botero afferma infatti esplicitamente di non essersi voluto allontanare dalla tradizione di un tema che sino al Seicento costituiva uno dei soggetti privilegiati della pittura europea. Che tutti i personaggi, Cristo compreso, abbiano le misure esagerate e tonde tipiche di questo artista non toglie nulla alla loro drammaticità, anzi rende ancora più efficace il contrasto tra la tranquillità delle forme arrotondate e la violenza che domina le immagini. In alcune delle stazioni tale violenza arriva persino allo splatter, al sadismo. In altre i riferimenti a Bosch e al Greco sono evidenti.

Una delle poche immagini non tradizionali è una crocifissione sullo sfondo del Central Park newyorkese. Per il resto, chiunque sia a dipingerlo o a descriverlo, questo soggetto rimane in tutta la sua assurdità di un dio torturato. Vale a dire di una contraddizione insanabile con l’autentico spirito del sacro, che è ierofania, gloria, potenza.