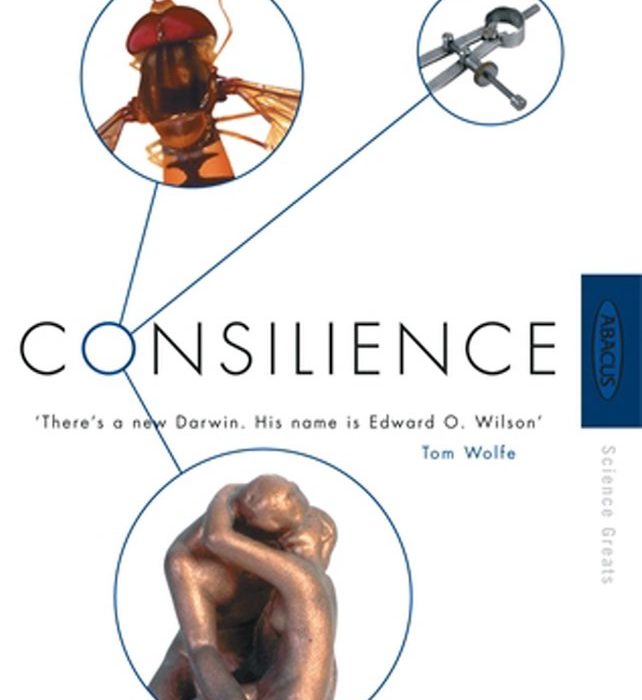

L’armonia meravigliosa

Dalla biologia alla religione, la nuova unità della conoscenza

di Edward O. Wilson

(Consilience, 1998)

Trad. di Roberto Cagliero

Il titolo italiano di quest’opera cerca, senza riuscirci, di restituire la densità di contenuto di un termine dell’inglese arcaico come Consilience. Coincidenza, convergenza, unificazione; questo è il plesso semantico che il titolo originale intende evocare. Convergenza tra che cosa? Tra il sapere scientifico e quello umanistico, non due campi separati e distinti -come induce a pensare lo specialismo che va diventando una palude di discipline minori dentro le quali affonda la comprensione del mondo- ma due ramificazioni dell’unico sapere umano e naturale, da apprendere nella sua unitarietà originaria e profonda. La complessità del mondo è incomprensibile senza una visione capace di sintetizzare science e humanities. Infatti,

l’idea centrale della visione coincidente del mondo è che tutti i fenomeni tangibili, dalla nascita delle stelle al funzionamento delle istituzioni sociali, sono fondati su processi materiali in ultima analisi riconducibili alle leggi della fisica, indipendentemente dalla tortuosità e dalla durata delle sequenze (pag. 305).

Comprendere la condizione umana significa anzitutto capire i geni e la cultura. E non come ambiti e funzioni autonome ma nella loro essenziale coevoluzione. L’evoluzione del cervello e quella dei comportamenti hanno proceduto insieme per milioni di anni. La radice di molti dei pericoli che sovrastano la Terra e l’umanità risiede proprio nel fatto che da alcuni millenni -dalla Rivoluzione neolitica- l’evoluzione culturale è diventata incomparabilmente più veloce di quella genetica. Tuttavia, ancora oggi

la cultura è creata dalla mente comune e ogni mente individuale a sua volta è il prodotto del cervello umano, che è strutturato geneticamente. I geni e la cultura sono dunque collegati in modo inscindibile. Ma il collegamento è flessibile, in termini finora quasi del tutto incommensurabili. Ed è nel contempo tortuoso: i geni codificano regole epigenetiche, che sono i percorsi neurologici e gli aspetti regolari dello sviluppo cognitivo grazie ai quali la mente individuale si assembla. La mente cresce dalla nascita fino alla morte assorbendo parti della cultura esistente che trova disponibili, avvalendosi di selezioni guidate dalle regole epigenetiche ereditate dal cervello individuale (144, corsivo dell’Autore).

I concetti chiave sui quali si fonda questo tentativo di unificazione della conoscenza sono i seguenti: epigenesi, natura umana, naturalismo etico, panteismo biologico.

L’epigenesi «definisce lo sviluppo di un organismo sotto l’influsso congiunto dell’eredità e dell’ambiente» (221-222). Educazione e geni, storia e biologia, appreso e innato non sono per nulla in conflitto tra di loro proprio perché «nell’ampia zona che sta a metà tra le visioni estreme del Modello Standard delle Scienze Sociali e il determinismo genetico, le scienze sociali sono essenzialmente compatibili con quelle naturali» (216).

Homo sapiens è una specie appartenente all’ordine dei Primati, la cui identità è data dalle regole epigenetiche, dalle «regolarità ereditarie dello sviluppo mentale che spingono l’evoluzione culturale in una direzione e non in un’altra, collegando così i geni con la cultura» (188). Non c’è nulla di fatalistico in una simile visione dell’umanità. Nessun sociobiologo ha mai sostenuto che le forme specifiche di cultura, i valori di una popolazione, le sue credenze, siano dettati dai geni. Sono gli scienziati sociali, invece, ad assolutizzare una delle due dimensioni, ignorando -a volte ostentatamente- i contributi della genetica e dello studio del cervello umano, l’organo dal quale, dopotutto, nasce ogni pensiero, valore, principio di comportamento. Anche a causa di tale ignoranza, gli scienziati sociali vengono regolarmente colti di sorpresa dallo sviluppo dei fenomeni che pure studiano con assiduità, data la tipica tendenza a sopravvalutare i sistemi ideologici (credenze religiose, dottrine politiche, strutture economiche) a detrimento di concause di tipo biologico (territorialismo, disponibilità delle risorse, aggressività intraspecifica). La cultura è certo lo scarto della nostra specie rispetto a ogni altra ma anch’essa è -e altro non potrebbe essere- il prodotto più recente della storia genetica dell’umanità. All’ingenuo antropocentrismo dominante nelle scienze sociali e umane bisogna opporre il dato di fatto che «la nostra specie e il suo modo di pensare sono un prodotto, e non il fine, dell’evoluzione» (35). L’universo non è stato certo pensato a misura di una specie abitante su un piccolo pianeta alla periferia della Via Lattea. Piuttosto che crederci padroni della Terra, converrebbe -prima di tutto a noi stessi- mostrarci rispettosi della miriade di forme di vita con le quali conviviamo e da cui dipende la nostra sopravvivenza.

Sta qui la necessità di un’etica naturalistica, i cui capisaldi possono essere così sintetizzati: centralità del corpo; coesistenza di passione e razionalità; rifiuto della credenza nel libero arbitrio; altruismo e fitness. L’etica nasce dal basso del corpo e delle sue esperienze e non dall’alto di una rivelazione. Certo, aggiunge Wilson, «la fiducia nel libero arbitrio è biologicamente proficua. In sua mancanza la mente, imprigionata nel fatalismo, rallenterebbe e finirebbe per deteriorarsi» (137).

L’ultima -ma decisiva- espressione della consilience è ciò che potremmo definire panteismo biologico. Wilson riconosce la profondità del bisogno del sacro nell’uomo e individua nelle realtà fisiche scoperte dalla scienza un fascino superiore a quello delle cosmologie religiose.

Qual è lo scopo finale di questa proposta scientifica? Contribuire, ancora una volta, a capire chi e cosa siamo e -da qui- comprendere una serie di gravi questioni per tentare di affrontarle meglio. Il problema principale è la progressiva scomparsa della biodiversità, causata soprattutto dalle enormi esigenze materiali della specie umana: «la crescita della popolazione può essere giustamente definita il mostro della Terra» (331) e contro di essa bisogna operare con consapevolezza, convinzione e decisione, pena la scomparsa della maggior parte degli ecosistemi, delle specie viventi e, infine, della stessa umanità.

Cervello e cultura sono dunque unificati da questo libro in una prospettiva biologica che è materialistica senza però essere riduzionistica.