Alain de Benoist

Le sfide della postmodernità

Sguardi sul terzo millennio

Trad. di Giuseppe Giaccio e Marco Tarchi

Arianna Editrice, 2003

Pagine 311

Fra i molteplici temi affrontati in questo libro da Alain de Benoist, tre mi sembrano racchiudere il significato delle analisi e della proposta unitaria che vi si esprime: una critica articolata e severa al liberalismo, l’alternativa del comunitarismo, la delineazione della complessità e della fecondità di un approccio ecologico.

Prima di essere una teoria politica, il liberalismo rappresenta una ben precisa visione dell’uomo e del suo posto nel mondo. Una visione disincarnata che spoglia il soggetto «di tutte le determinazioni personali, culturali, sociali e storiche» (pag. 114) lasciando al posto della persona e della comunità un individuo la cui pretesa di libertà e di sovranità assoluta si è installata nel cuore della relazioni sociali contemporanee ma che nondimeno rimane del tutto irrealistica, visto che ogni esperienza umana è segnata dal limite e la persona rimane sempre inserita, impigliata, immersa in un insieme di rapporti e di legami fuori dai quali è semplicemente un’astrazione.

Espressione di tale disincarnazione della concreta esperienza dell’esserci nel mondo è –ad altri ma correlati livelli- il prevalere della dimensione finanziaria e speculativa su quella economica e produttiva, vero nucleo della cosiddetta globalizzazione, vale a dire «la conversione dell’intero pianeta alla religione del mercato, i cui teologi e grandi sacerdoti predicano come fine ultimo la redditività» (281), processo favorito dall’estendersi della Rete informatica mondiale, da un nomadismo elettronico che contiene in sé semi di libertà, creatività e socialità grandi e inediti ma che può certo costituire anche una forma di colonizzazione e di capillare diffusione dei modelli nordamericani. In ogni caso, il passaggio che sta avvenendo ormai da tempo dai luoghi ai flussi, dal territorio alla rete, segna la separazione della dimensione economica da quella politica, con il rendersi autonoma della prima in modalità che mai si erano presentate così chiare.

Le tre diverse fasi attraversate secondo Régis Debray dalla mediasfera –logosfera/scrittura, grafosfera/stampa, videosfera/audiovisivi- hanno il proprio culmine non tanto in Internet, dove anzi si assiste a un recupero intenso della scrittura, quanto nello strumento televisivo, vero idolo al quale miliardi di persone in ogni parte del pianeta sacrificano il proprio tempo quotidiano –e cioè tutto ciò che sono- delegandogli pensiero, informazione, senso della realtà (ciò che non passa in televisione semplicemente non esiste), pervenendo a una «espropriazione del soggetto» che fa della televisione «un potente strumento di integrazione nel sistema esistente» (296). La televisione, quindi, è il vero protagonista di ciò che Paul Virilio ha definito globalitarisme, una sovrapposizione e confusione tra realtà e virtualità che costruisce una potenza di convincimento che «va largamente al di là delle capacità di propaganda di cui hanno potuto disporre in passato i regimi totalitari» (291).

Ai pericoli e al dispotismo delle prospettive liberali il libro oppone la risorsa comunitarista, che vede nella società umana un tutto organico e nello stesso tempo distinto in una molteplicità di forme identitarie che garantiscono la persona sia nel suo bisogno di appartenenza sia nel suo desiderio di autonomia da poteri troppo vasti e forniti di una eccessiva capacità di controllo. La difesa della differenza aiuta a evitare sia l’errore internazionalista che vorrebbe erodere le diverse culture e omogeneizzare le comunità, sia l’errore nazionalista che respinge pregiudizialmente l’alterità.

«È dunque tempo di riconoscere l’Altro e di ricordare che il diritto alla differenza è un principio che, in quanto tale, non vale che per la sua generalità (si è autorizzati a difendere la propria differenza solo nella misura in cui si riconosce, rispetta e difende anche quella altrui), e che prende anch’esso posto nel più generale quadro del diritto dei popoli e delle etnie: diritto all’identità e all’esistenza collettiva, diritto alla lingua, alla cultura, al territorio e all’autodeterminazione, diritto di vivere e lavorare nel proprio Paese, diritto alle risorse naturali e alla protezione del mercato ecc.» (148).

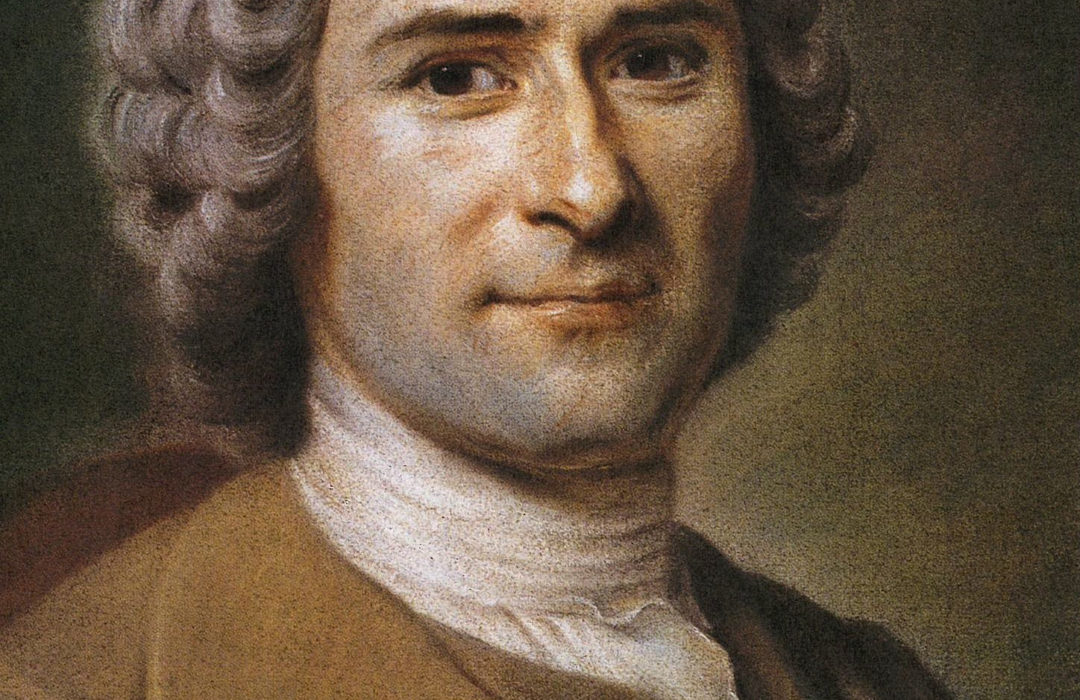

Nonostante de Benoist tenti con molta passione di rivalutare il contributo comunitaristico di Jean-Jacques Rousseau difendendolo da ciò che a suo parere è frutto solo di polemica e di fraintendimento di un pensiero certo assai complesso e quindi contraddittorio -rilevando che per il filosofo ginevrino l’uomo non sarebbe per natura “buono” ma soltanto “innocente” e che l’eguaglianza da lui pretesa non sarebbe quella aritmetica delle masse ma quella geometrica della giustizia distributiva che non esclude il permanere e la legittimità delle disuguaglianze di natura- nonostante tutto questo, de Benoist ammette che anche Rousseau si limita a «cambiare monarca: sostituisce il re di diritto divino col popolo, senza mai abbandonare l’idea di una sovranità assoluta» (48) e disegnando una teoria politica sostanzialmente «chimerica» e che corre «seri rischi di sfociare in una forma di tirannide di nuovo tipo, una tirannide tanto più temibile in quanto il sistema, immerso in un’atmosfera eminentemente morale, non enuncia ciò che la politica è, ma ciò che dovrebbe essere» (57-58).

Se gli esseri umani non costituiscono soltanto degli astratti citoyens ma i rappresentanti di luoghi, tempi, culture e comunità, si può meglio comprendere perché le prospettive ecologiste siano un’alternativa netta allo sradicamento globalizzante e significhino la difesa non soltanto della natura in astratto ma dell’affondare in essa dell’elemento umano. La continuità nella specie umana fra natura e cultura, infatti, è profonda. L’evidente specificità di ciò che siamo sgorga dal nostro essere una modalità del vivente che ha bisogni in gran parte identici o analoghi a quella di altre forme dell’essere. È ormai necessario recuperare tale consapevolezza, smarritasi nel prevalere dei monoteismi religiosi sempre correlati a una donazione di centralità all’elemento umano che in realtà ha ridotto l’uomo stesso a manipolatore di ogni cosa (compreso se stesso), a una macchina desacralizzante, a un parassita del pianeta.

Nella sua versione shallow ma soprattutto in quella deep (secondo la distinzione proposta da Arne Naess), il movimento ecologista «è nel contempo conservatore, per il fatto che intende difendere la qualità della vita, la socialità organica, i contesti di vita tradizionali, le specificità culturali e la biodiversità, ed anche rivoluzionario, nel senso che intende rompere in modo radicale con l’ideologia produttivistica che è sottesa nel mondo attuale alla logica planetaria del capitalismo e del mercato» (208).

Al di là, quindi, di destra e sinistra, l’ecologia tenta uno sguardo nuovo sull’abitare la Terra, uno sguardo che rifiuta ogni progressismo ingenuo, liberale o socialista che sia, per affondare nella ricchezza delle tradizioni cosmiche proprie delle millenarie culture che precedono la modernità e sono ancora presenti in tante regioni del pianeta, al fine di comprendere –e comprendendo fare- che «in un mondo la cui meccanizzazione non fa che accentuare il vuoto esistenziale, in un mondo “disincantato” e perciò sempre più governato dall’assurdo, noi aggiungeremmo l’amichevole convivenza con le cose e quell’amore della bellezza che è sempre una forma ulteriore della bellezza dell’amore» (222).

Come si vede, per quanto diversi siano i temi toccati dal libro, tutti possono essere ricondotti alla proposta di una politica più comprensiva della complessità del mondo, più rispettosa della bellezza e del suo futuro.