Sarah Dierna

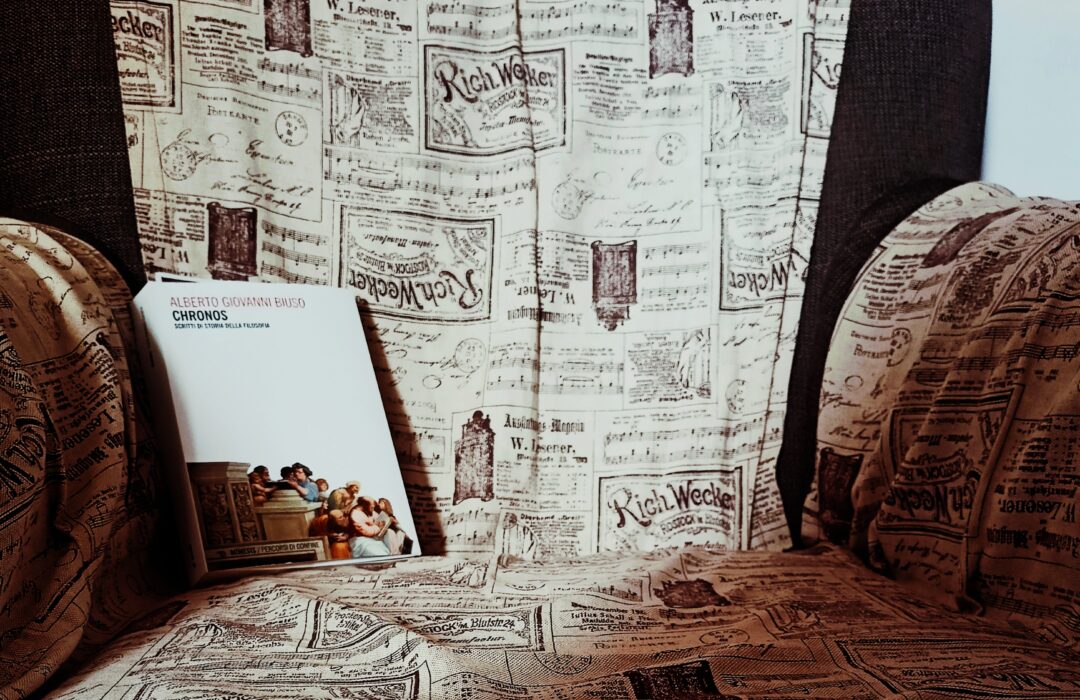

Recensione a:

Chronos. Scritti di storia della filosofia

in Discipline Filosofiche

8 maggio 2023

«Come storia il libro si articola in sei parti, a ciascuna delle quali corrisponde un periodo storico determinato o uno specifico pensatore nonché la trattazione ordinata e rigorosa delle sue opere; come sistema Chronos è, sì, una storia della filosofia ma “nell’atto del filosofare” e cioè non “scolastica compiutezza enciclopedica delle sue parti” ma “logica sistematicità dei concetti in cui essa si realizza” (G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro, in Id., L’attualismo, Bompiani, Milano 2014, p. 267). […]

Le questioni sono quelle che riguardano l’essere, la verità e il tempo, il percorso ermeneutico è quello che procedendo da Eschilo a Nietzsche, da Plotino a Severino, da Leopardi a Mazzarella, da Machiavelli a Heidegger, dalla metafisica greca a quelle contemporanee, attraverso metafisiche analitiche e plurali, mostra e conferma prima di tutto e al di là di tutto la necessità e la perennità della metafisica – così Biuso intitola gli ultimi due paragrafi del saggio conclusivo, che possono fungere da premessa e conclusione dell’intero libro – non come dimenticanza della differenza ontologica, non come fatto linguistico, non come mera rappresentazione di ciò che appare, non come discorso sull’ente, ma come “domandare che cerca le ragioni perenni del contingente” e in questo domandare e cercare comprende “l’ininterrotto eventuarsi in cui mondo, materia e umanità consistono” (p. 386). […]

Rispetto a questi dualismi, nella prospettiva dell’autore sacra/divina è soltanto la materia che è ciò che deve essere, in essa non c’è bene e non c’è male, non si dà giustizia né ingiustizia; il soggetto si dissolve alla stessa maniera con cui si trasfigura l’identità di Nietzsche nei Wahnbriefe che secondo Biuso si inscrivono pienamente – non dunque come segno di follia – nel pensare del filosofo inattuale; l’anima/mente individua soltanto il modo di chiamare la materia autoconsapevole di sé e il finalismo che illude così tanto la specie umana su un progresso verso il meglio si risolve invece nella necessità del tempo e della materia, l’accettazione della quale è detta amor fati: […] Riconciliarsi dunque con il proprio tempo finito rispetto all’infinito durare della materia».