Barocco, ancora barocco sì, come gran parte del Sud dell’Europa. La grande arte della gloria, trionfante sugli impulsi ascetici del Nord. Ma Lecce, questo gioiello, non è soltanto il barocco, è l’amicizia con la bellezza, con la terra, con il Sole. «Salentini dicti, quod in salo amicitiam fecerint / Furono chiamati salentini perché avevano consacrato legami di amicizia in mare» (Varrone, Antichità, III).

Lecce antica

Le maggiori testimonianze della Lecce greco-romana sono avvolte dai teli dei ‘lavori in corso’. Prima di tutto il grande Anfiteatro romano che domina lo spazio della piazza dedicata a Sant’Oronzo. Dalle strutture emerse dell’edificio si indovinano il volume, l’armonia, le funzioni di centro della vita sociale del mondo romano. Assai peggio sistemato è il Teatro romano, che si apre accedendo da un vicoletto ma che appare in una condizione di lavori permanenti che somiglia a un permanente degrado.

Le testimonianze della fecondissima vita e attività di Lecce e del Salento nel mondo antico, dal Paleolitico ai Bizantini, sono raccolte nel Museo Castromediano, riaperto nel 2019, allestito in modo dinamico, con delle spirali che conducono alle cinque sezioni dedicate alla Terra, al Mare, ai Vivi, ai Morti e al Sacro.

Le raccolte di questo museo vengono periodicamente poste in dialogo con l’arte contemporanea. In questi mesi sono ospitate sette opere dello scultore greco Costas Varotsos, dedicate a Elpís. Prometeo o del sogno infranto di Europa. Opere forse un po’ troppo ambiziose e alla fine fredde – anche per il vetro del quale sono in gran parte composte -, tranne l’ultima che dialoga con il mondo dei morti attraverso un’installazione dal titolo Soffi, fatta di vetroresina che sembra muoversi nel vento.

Uno spazio davvero unico è il Museo archeologico Faggiano, vicino a Porta San Biagio e scoperto per caso nel 2001 in seguito a dei lavori condotti in una casa privata. Sotto l’edificio contemporaneo furono individuate stratificazioni molto profonde, cripte e resti di un monastero, cisterne e granai, migliaia di reperti delle epoche più varie. Il restauro è stato posto per intero a carico dei proprietari – Luciano Faggiano e la sua famiglia -, i quali nei limiti delle loro forze ma con grande passione hanno predisposto un percorso didatticamente assai chiaro che permette di comprendere la complessità a volte labirintica del luogo.

Lecce romanica

Davvero la pace spira tra gli spazi e la luce dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, a poco meno di venti chilometri dalla città. Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) ha restaurato un insieme di edifici assai antichi, per secoli abbandonati e utilizzati in vari modi, e che ora sono una luce per gli occhi, per il tatto, per l’udito che può immergersi nel silenzio.

La struttura è costituita da una chiesa romanica dalla splendida facciata e piena di affreschi, da un porticato che si apre su uno dei lati dell’edificio sacro, da un bel pozzo cinquecentesco accanto al porticato, da spazi di trasformazione del grano e delle olive in farina e in olio, da ciò che rimane del monastero. Un piccolo agrumeto accompagna gli edifici, con la luce del Sud che trasforma le arance in oro.

Già rinascimentale, ma radicato nell’architettura medioevale, è in città il Castello di Carlo V, voluto dall’imperatore asburgico dopo la tragedia dell’assedio di Otranto e della distruzione di parte del Salento operata nel 1480 dagli Ottomani.

Lecce barocca

Stupefacente è lo splendore dei palazzi; l’uniformità del colore fatto di una terra luminosa; l’armonia del tessuto urbano, con le vie Palmieri, Libertini, Vittorio Emanuele, Principi di Savoia che si intersecano tra di loro creando un armonioso labirinto di strade; cortili che introducono a palazzi sontuosi e a più semplici ma sempre ricche dimore.

Fortuna ha voluto che alcuni di questi cortili, tutti privati, fossero aperti una sera alla fruizione pubblica e alla sonorità di musiche diverse.

E sono soprattutto magnifiche le chiese, centinaia, che hanno valso a Lecce la definizione appunto di città-chiesa. Tra queste le più imponenti ed eleganti nelle facciate concave/convesse, nello strabordare delle decorazioni, colonne, statue e simboli sono: il Duomo che si apre sulla piazza accanto agli armoniosi volumi del Palazzo Vescovile e del Seminario, quest’ultimo visitabile e sede di un ricco Museo d’Arte sacra, con al centro del cortile un bel pozzo e un chiostro nel quale è piacevole passeggiare; Santa Chiara, con una più sobria facciata ma con l’interno ottagonale scandito da ricchissimi altari; San Matteo, dalla facciata in basso concava e in alto convessa e con l’altare maggiore straripante di decorazioni e forme; Sant’Irene, chiesa dei Teatini esemplata sulla romana Sant’Andrea della Valle. E infine la Basilica di Santa Croce, potente e armoniosa, sulla facciata della quale la luce e le ombre giocano e costituiscono esse stesse un’opera sovrumana volta al tentativo umano di attingere la gloria.

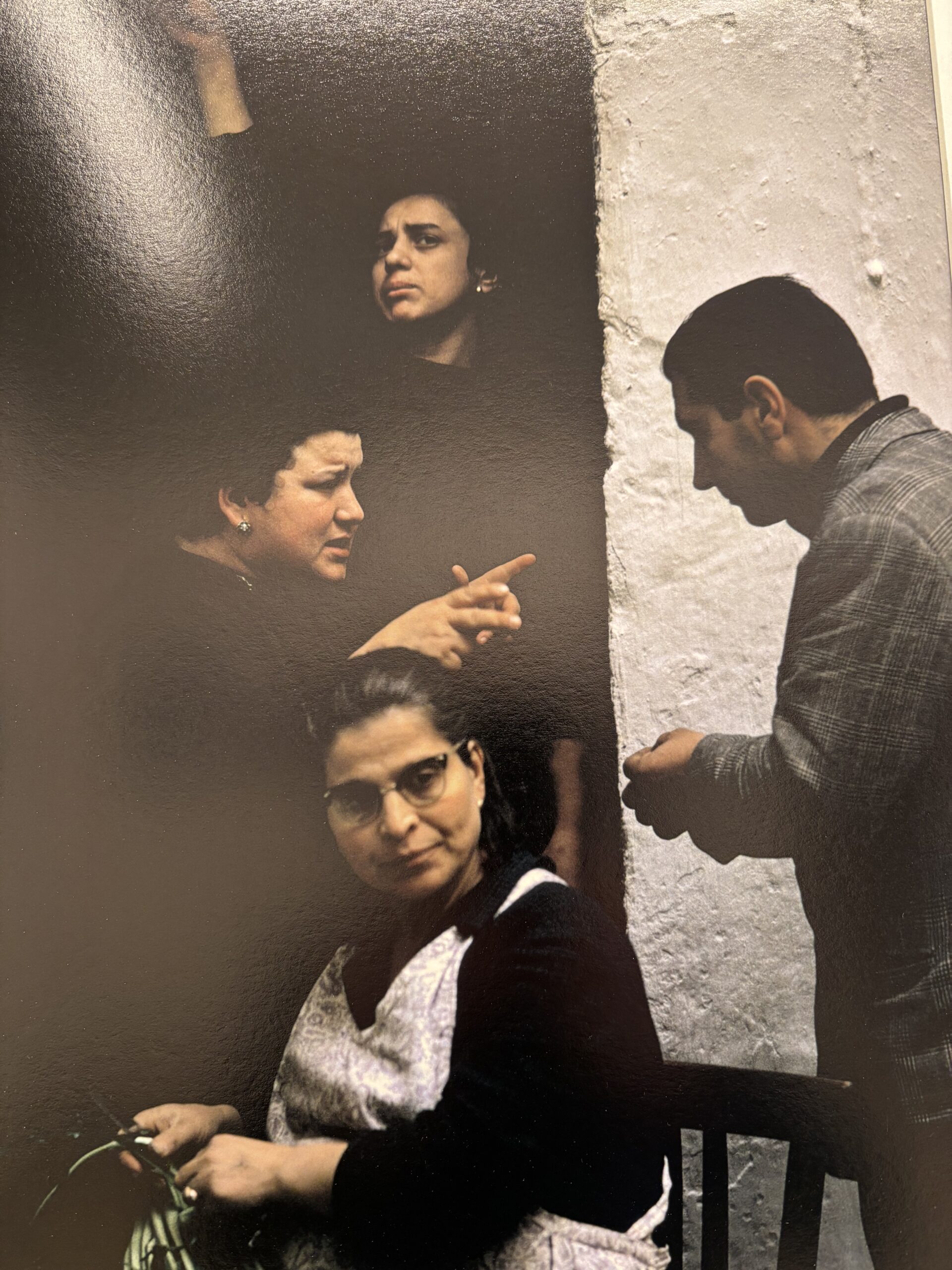

A questi incanti sacri si aggiungono gli archi delle porte che delimitano l’antico centro seicentesco e che costituiscono tuttora dei veri ingressi alla città antica, ben separata dalle spente costruzioni contemporanee che la circondano, prive di valore: Porta S. Biagio a sud, Porta Rudiae a sud-ovest, Porta Napoli a nord-ovest, mentre il lato est della città è difeso dal Castello. Tra Porta Rudiae e il Duomo si estende il quartiere delle Giravolte (immagine di apertura), lo spazio forse più consono per comprendere che cosa sia Lecce.

Lecce contemporanea

L’ex convento dei Teatini ha ospitato sino al 6 gennaio 2025 un’affascinante mostra dedicata ai 100 anni della radio in Italia. Il collezionista Alberto Chiàntera ha raccolto centinaia di oggetti radiofonici, dai primi trasmettitori agli anni Ottanta del Novecento. Molti di questi oggetti sono di grande eleganza e possiedono un’aura del tutto particolare, quella della voce e dei simboli umani che Guglielmo Marconi – la cui sagoma è onnipresente – rese comunicabili a tutte le distanze e in ogni luogo. Per farlo, oggi basta possedere un ricettore, anche minuscolo, come appunto sono i telefoni cellulari del XXI secolo.

Vertice del contemporaneo a Lecce è la Fondazione Biscozzi-Rimbaud, della quale ho parlato in questo sito qualche settimana fa: Puglia.

Infine

I messapi inventarono questo luogo nel V sec. a.e.v. I romani lo chiamarono Lupiae e infatti un lupo sotto un albero di leccio è ancora il simbolo della città, un nome che si riferisce certamente all’albero ma che forse è anche un gesto di devozione verso Apollo Licio. Lecce risorse e divenne ricca in età appunto barocca. Che è uno stile architettonico e un’espressione estetica ma è soprattutto il vortice di un tempo fatto di gloria, il tempo degli dèi.