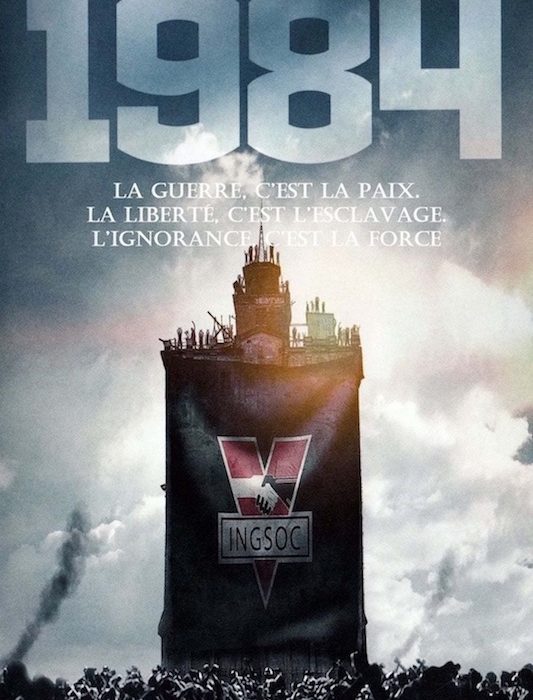

In una mattina di aprile dell’anno che forse è il 1984, Winston Smith torna a casa e comincia a scrivere i propri pensieri in un quaderno che ha da poco acquistato. Questa è la sua colpa, lo psicoreato che aveva già cominciato a commettere e che adesso è dimostrato dalla sua stessa scrittura. Winston Smith vive, infatti, in Oceania, uno dei tre stati sovracontinentali nati dalla guerra atomica degli anni ’50. Winston lavora presso il Ministero della Verità, il cui compito è la falsificazione sistematica e la creazione di documenti che modifichino il passato. Infatti, «chi controlla il passato, controlla il futuro; chi controlla il presente, controlla il passato» (Orwell, 1984, Mondadori 1998, p. 260).

Lo psicoreato esiste negli anni Dieci del XXI secolo e si chiama politically correct. Esso è l’impossibilità di criticare dogmi etico-politici più o meno sensati, pena conseguenze anche sulle carriere. Esso è la disinformazione della quale parla il § XVI dei Commentari alla Società dello Spettacolo di Debord: una mescolanza di vero e di falso sempre funzionale agli interessi di chi governa. Non dimentichiamo, infatti, «che i grandi media che oggi si vantano di ‘decodificare’ le fake news degli altri, sono sempre stati i primi a rilanciare le menzogne di Stato, dalle ‘armi di distruzione di massa’ di Saddam Hussein al presunto ‘carnaio’ di Timisoara» (De Benoist, Diorama Letterario 340, p. 11).

Il politicamente corretto è l’altro nome dell’ideologicamente conforme, il quale diventa esplicita e ignorante censura in iniziative come quelle che hanno impedito lo svolgimento nello scorso febbraio di un dibattito su destra e sinistra promosso dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano con la partecipazione, tra gli altri, di Alain de Benoist. Attribuendo a questo filosofo tesi da lui mai sostenute, alcuni intellettuali (?) e giornalisti italiani hanno ottenuto la provvisoria cancellazione dell’iniziativa. «Affermano di voler difendere la democrazia e ne smantellano le fondamenta» (Tarchi, DL, p. 3). Costoro utilizzano anche «l’ingenuità, la rozzezza e la stupidità politica degli sparuti apologeti di dittature passate che non hanno conosciuto per rafforzare le premesse della dittatura del futuro, che si sforzano di trapiantare nel presente a suon di divieti, discriminazioni e punizioni» (Ibidem). La stupidità è per definizione stupida. Il risultato di quella improvvida richiesta di censura è stata infatti la sala strapiena della Fondazione Feltrinelli quando il dibattito si è poi svolto, lo scorso 6 aprile 2018.

Durante la recente campagna elettorale italiana, gruppi di miserabili e ininfluenti nostalgici come CasaPound e Forza Nuova sono stati gli alleati di una sinistra perduta che si sente viva quando agita «uno spauracchio che si pensa possa farle riguadagnare consenso e sostegni fra un certo numero di simpatizzanti e militanti ormai caduti in preda alla delusione» (Tarchi, DL, p. 19).

Contro il vero fascismo contemporaneo, che è l’ultraliberismo il quale moltiplica le guerre, strangola le economie e cancella i diritti sociali, non si attua una mobilitazione neppure lontanamente paragonabile alle manifestazioni che hanno regalato per qualche giorno audience e dignità politica agli esigui nostalgici di Mussolini. E invece è contro gli Stati Uniti d’America che bisognerebbe mobilitarsi senza tregua, contro un sistema che -secondo l’analisi del giornalista francese di TF1 Michel Floquet- è inguaribilmente razzista, ferocemente diseguale, fanaticamente bellicista, mortalmente inquinante. Una nazione che è «la più grande prigione al mondo. In America, un adulto su cento si trova in carcere. E un prigioniero su quattro, nel mondo, è americano» (Virgilio, DL, p. 27); secondo Floquet «la democrazia e la libertà delle quali godrebbero tutti i cittadini statunitensi senza distinzione di razza, di sesso, di religione, non sono altro che una finzione, ‘un meraviglioso esempio di doppiezza e di ipocrisia’» (Id. DL, p. 26), come conferma una documentata e dolente analisi di Santo Barezini sul numero 422 di A Rivista anarchica: «Schiavi del XXI secolo».

Rispetto all’uniformismo dei padroni del mondo, sarebbe opportuno applicare la difesa della biodiversità anche alla «diversità dei popoli, nonché a quella delle lingue e delle culture che sono ad esse associate» (De Benoist, DL, p. 5; sulla questione linguistica si vedano anche i testi miei e di Dario Generali: Parola) cercando almeno di rallentare la distruzione della Terra e delle sue fonti di vita, attuata da una forma politico-economica del tutto indifferente alle leggi della natura e alla limitatezza delle risorse. Questo infatti «dimostra il secondo principio della termodinamica e la legge dell’entropia nell’assoluta indifferenza da parte di sociologi, economisti e scienziati della politica, nonostante la messa in guardia fornita dalla teoria della complessità di Edgar Morin e dalle acquisizioni di Ilya Prigogine sulle ‘strutture dissipative’» (Zarelli, DL, p. 22).

Come dimostra Orwell, il Ministero della Verità è anche sede della menzogna più profonda.