Napoli velata

di Ferzan Ozpetek

Italia, 2017

Con: Giovanna Mezzogiorno (Adriana), Alessandro Borghi (Andrea), Anna Bonaiuto (Adele), Peppe Barra (Pasquale), Lina Sastri (Ludovica), Isabella Ferrari (Valeria), Biagio Forestieri (Antonio), Luisa Ranieri (Catena)

Trailer del film

Adriana bambina ha visto morire i genitori in modo tragico e violento. E non è impazzita. Da adulta è medico legale. Indaga e disseziona cadaveri. Durante una festa incontra Andrea, che la guarda spogliandola e le comunica (esattamente: le comunica) che passeranno la notte insieme. È una notte di piacere, di orgasmi, di vita. Andrea le dà appuntamento per il pomeriggio del giorno successivo al Museo Archeologico di Napoli. Ma non arriva. Sarà Adriana a vederlo qualche ora dopo. E da lì parte una vicenda intricata, inquietante, trascendente, criminale, onirica. Che si dipana dentro una città luminosa e oscura, bellissima e mortale.

Tutte le culture, i grandi archetipi, pongono molta attenzione a separare il mondo dei vivi da quello dei morti. Ai quali vanno tributati gli onori, le preghiere, il malinconico affetto del crepuscolo. Ma poi bisogna lasciarli andare. Che siano madri, padri, amanti, coniugi, compagni, figli o fratelli, bisogna permettere loro di incamminarsi negli itinerari del nulla. Sui quali, peraltro, si limitano a precederci di poco.

Non bisogna permettere ai morti di guardarci, non bisogna lasciare che il loro occhio oggettivo e gelido si posi sul nostro divenire, che il loro buio tocchi i nostri colori, che il loro eterno franga il nostro tempo.

È questa l’intuizione -non importa quanto consapevole- del film, quella che lo pone al di là del thriller e della storia d’amore, oltre il compiacimento barocco e la bellezza figurativa, per attingere la metafisica del niente.

Forse soltanto la filosofia e la poesia possono dire i morti senza morire.

«L’ingiustizia consistente proprio nel fatto di ex-sistere, di nascere, di staccarsi dal grande e indefinito Tutto. La propria individuale sussistenza sarebbe il peccato originale che scontiamo morendo»

Augusto Cavadi, Andarsene, Diogene Multimedia 2016, p. 36.

«Ma oggi

su questo tratto di spiaggia mai prima visitato

quelle toppe solari…Segnali

di loro che partiti non erano affatto?

E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse.

I morti non è quel che di giorno

in giorno va sprecato, ma quelle

toppe d’inesistenza, calce o cenere

pronte a farsi movimento e luce.

Non

dubitare, – m’investe della sua forza il mare –

parleranno»

Vittorio Sereni, «La spiaggia» in Gli strumenti umani (1965), Einaudi 1980, p. 86.

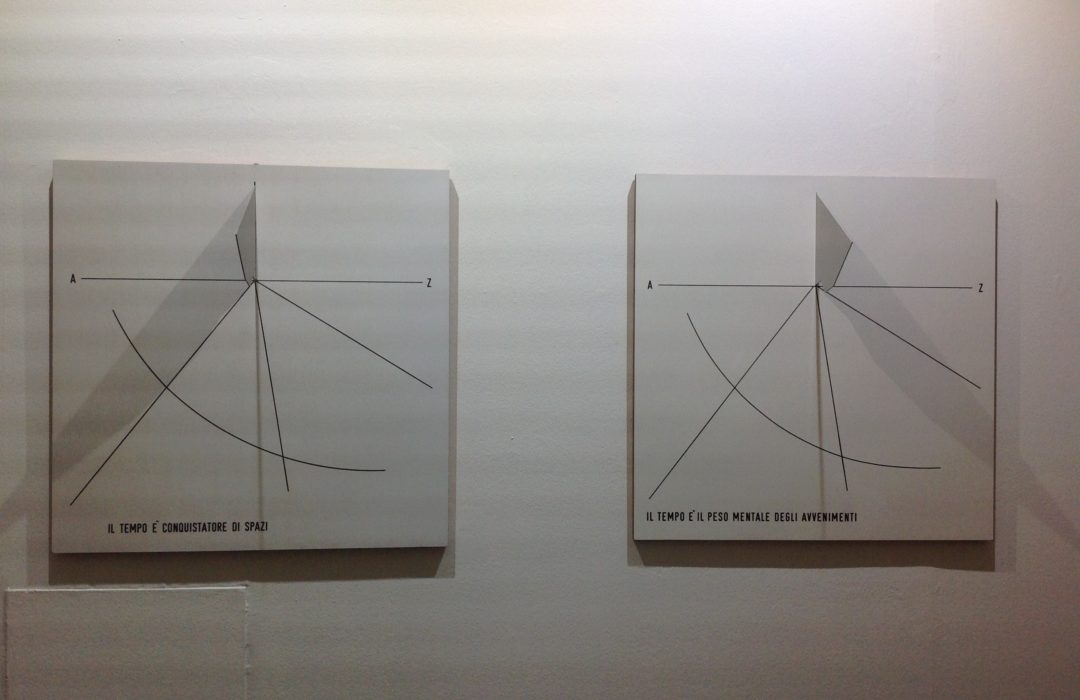

Che si incarna in opere come due meridiane, non segnate da numeri ma da parole, e in L’età media di A., un ritratto composto dalla mescolanza di quattro immagini della medesima donna in età diverse di sua vita, affiancato da queste stesse immagini scomposte nella loro struttura aritmetica. Un modo plastico di far vedere il tempo (che visibilissimo è, contrariamente a ciò che pensa

Che si incarna in opere come due meridiane, non segnate da numeri ma da parole, e in L’età media di A., un ritratto composto dalla mescolanza di quattro immagini della medesima donna in età diverse di sua vita, affiancato da queste stesse immagini scomposte nella loro struttura aritmetica. Un modo plastico di far vedere il tempo (che visibilissimo è, contrariamente a ciò che pensa

Un antropocentrismo forse inevitabile sembra fare del Tempo un nemico irriducibile, inscalfibile e vincente e che però per esistere avrebbe bisogno di « esseri che hanno coscienza della durata» (Ibidem), fino ad attribuirgli un’ignoranza talmente ingenua da non sapere «che anche per lui verrà la morte / quando non ci sarà chi lo scongiuri» (Il Tempo II, 28). Così non è, naturalmente. E il poeta lo ammette quando dal Tempo si sente accudito (Deriva) e soprattutto quando riconosce che il Tempo è tutto, che esso porta «al laccio l’anima del mondo» (25), che nulla può fermare la sua essenza -«Dopo l’ultima morte, una mattina, / il Tempo avrà finito il lungo eccidio / e dentro il nulla bruto e ammutolito / un dio potrà soffiare nuovo idrogeno» (Big-Bang, 67)-, che esso scova tutti fin nei «più cupi rifugi» per riattaccare ogni cosa che esiste «alla catena / di attimi incolonnati e senza indugi» (La caccia, 57).

Un antropocentrismo forse inevitabile sembra fare del Tempo un nemico irriducibile, inscalfibile e vincente e che però per esistere avrebbe bisogno di « esseri che hanno coscienza della durata» (Ibidem), fino ad attribuirgli un’ignoranza talmente ingenua da non sapere «che anche per lui verrà la morte / quando non ci sarà chi lo scongiuri» (Il Tempo II, 28). Così non è, naturalmente. E il poeta lo ammette quando dal Tempo si sente accudito (Deriva) e soprattutto quando riconosce che il Tempo è tutto, che esso porta «al laccio l’anima del mondo» (25), che nulla può fermare la sua essenza -«Dopo l’ultima morte, una mattina, / il Tempo avrà finito il lungo eccidio / e dentro il nulla bruto e ammutolito / un dio potrà soffiare nuovo idrogeno» (Big-Bang, 67)-, che esso scova tutti fin nei «più cupi rifugi» per riattaccare ogni cosa che esiste «alla catena / di attimi incolonnati e senza indugi» (La caccia, 57).