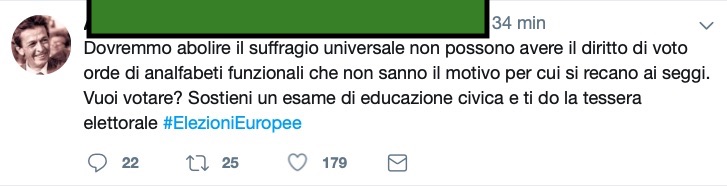

Tra i tanti commenti dedicati ai risultati delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, tenutesi lo scorso 26 maggio, ne ho letto uno che mi è parso emblematico. Questo:

(Fonte: Twitter)

Il testo è stato scritto da un soggetto che su twitter ha come avatar una foto di Enrico Berlinguer e che in altri interventi accusa l’attuale governo italiano di ‘assassinare la democrazia’. E poi scrive questa frase contro il suffragio universale.

Non si tratta di un caso di confusione ideologica da parte di una singola persona. Affermazioni come queste esprimono con efficacia il fondamento antidemocratico del politicamente corretto e, in generale, di chi oggi si crede di sinistra ma vive in sé impulsi decisamente autoritari. Avevo già letto molte affermazioni di questo tenore -formulate anche da persone che conosco- dopo la vittoria dei sostenitori della Brexit nel Regno Unito. Si tratta, lo sappiano o meno, di posizioni vicine a quelle sostenute dal lussemburghese Jean-Claude Juncker -Presidente della Commissione Europea- quando con esemplare chiarezza afferma che «il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens», ‘non può esserci scelta democratica contro i trattati europei’ (Fonte: Europe : une élection contre la démocratie, di Adlene Mohammedi, «Philitt», 26 maggio 2019).

Negli anni Dieci del XXI secolo semplici cittadini e potenti burocrati europeisti invocano dunque la fine o la neutralizzazione di una conquista di civiltà politica come il diritto di voto garantito a tutti i cittadini. E questo perché i risultati del voto non sono a loro graditi. Sta qui uno dei nuclei di ogni politica autoritaria, classista, tecnocratica. Elementi, questi, che pervadono in modo ormai patologico i sostenitori di una ‘sinistra’ che apprezza la democrazia soltanto quando le elezioni vengono vinte dai suoi esponenti e la rifiuta quando a prevalere sono altri.

Potrei tuttavia essere in fondo d’accordo con l’autore di quel tweet. Con qualche integrazione però: «Vuoi votare? Sostieni un esame nel quale dimostri di aver letto e compreso la Repubblica di Platone, Il Principe di Machiavelli, Il Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno. Soltanto sulla base (almeno) di questi testi puoi infatti davvero intendere la politica». Siamo d’accordo, amici democratici che disprezzate il suffragio universale allorché i vostri ‘valori’ non prevalgono?