Edmund Husserl

RICERCHE LOGICHE I

(Logische Untersuchungen I, 1900)

A cura di Giovanni Piana

Net, Milano 2005 (Prima edizione: Il Saggiatore 1968)

Pagine XLVII-494

Husserl definisce le sue Ricerche logiche un punto di inizio e non certo di arrivo, riferendosi in particolare alla VI, la più importante dal punto di vista fenomenologico. In questo primo volume compaiono gli ampi Prolegomeni a una logica pura e le Ricerche I e II. In esse si consuma un articolato distacco dallo psicologismo della prima opera di Husserl –Filosofia dell’aritmetica– mediante un’argomentata difesa della prospettiva logicistica.

A dire il vero, le tendenze sono soltanto due. L’una ritiene che la logica sia una disciplina teoretica, indipendente dalla psicologia e al tempo stesso una disciplina formale dimostrativa. Per l’altra, essa rappresenta una tecnologia, dipendente dalla psicologia, e con ciò si esclude naturalmente che essa possa avere il carattere di una disciplina formale e dimostrativa nel senso in cui, per la tendenza opposta, lo è in modo tipico l’aritmetica. (Prolegomeni, § 3, p. 27).

Le condizioni psicologiche della conoscenza di una legge non vanno infatti confuse con le sue premesse logiche. Una simile confusione renderebbe di per sé impossibile la distinzione tra un pensare corretto e un pensare erroneo, in quanto anche i modi errati del giudizio procedono senz’altro dalle condizioni psicologiche del pensare. Il cuore del discorso consiste quindi in una teoria del significato che si costituisca nel modo più formale possibile e per la quale la verità mostri di essere indipendente dalla mente -qualsiasi mente- che la pensa.

È questo il cosiddetto realismo delle Ricerche logiche, il quale non ha nulla a che fare con le forme ingenue di realismo ma, invece, con la gnoseologia platonica. Husserl cerca infatti una fondazione radicale, universale e certa della scienza. Cerca un’evidenza apodittica per la quale spiegare non significhi pervenire al generale attraverso il particolare, alla legge ideale mediante le intuizioni empiriche ma, al contrario, «rendere comprensibile il singolare a partire dalla legge generale, e quest’ultima a partire dalla legge fondamentale» (Introduzione alle Ricerche, § 7, p. 285).

La fondazione si radica nell’evidenza, senza la quale non c’è sapere. Un’evidenza categoriale e non empirica. Dei tre nessi che coniugano conoscenza e realtà -il nesso psicologico dei vissuti di coscienza, il nesso oggettuale delle cose teoreticamente conosciute e il nesso logico delle idee teoretiche che costituiscono la conoscenza- soltanto il terzo fonda per Husserl il luogo della verità, la quale è appunto indipendente da qualunque forma -umana, animale, divina, artificiale- di vita psichica e persino di realtà effettuale e si costituisce come puro formalismo delle regole e dei significati. La legge di gravitazione in quanto legge continuerebbe a valere anche se non ci fossero più o non ci fossero ancora masse gravitazionali. A venir meno sarebbe la sua applicazione fattuale e non il suo valore di verità.

Ogni scienza -e la scienza in quanto tale- «è una complessione ideale di significati» e non l’atto del significare; è -nei termini di Frege– der Gedanke e non das Denken: «Ciò che è essenziale e decisivo nella scienza non è il significare ma il significato, non la rappresentazione e il giudizio ma il concetto e la proposizione» (Prima ricerca, § 29, pp. 362-363). La scienza è scienza delle specie e non degli enti singoli, è scienza dei significati universali e non della «formazione fonetica pronunciata hic et nunc, questo suono fuggevole che non ritorna mai identico» (Prima ricerca, § 11, p. 309). Nelle formazioni linguistiche universali e nelle idee generali si realizzano la stessa specie e il medesimo significato che poi si differenziano nei momenti individuali e nei diversi casi empirici. Ancora una volta la realtà e la sua conoscenza sono sistole e diastole dell’identità e della differenza.

Le singolarità molteplici che formano il significato idealmente unico sono naturalmente i momenti d’atto corrispondenti del significare, le intenzioni significanti. Il significato si trova, rispetto agli atti singoli del significare (la rappresentazione logica rispetto agli atti rappresentazionali, il giudizio logico rispetto agli atti di giudizio, l’inferenza logica rispetto agli atti inferenziali) in una relazione simile a quella che il «rosso» in specie ha verso queste strisce di carta, che «hanno» tutte lo stesso rosso. […]

I significati formano, potremmo anche dire, una classe di concetti nel senso di «oggetti generali» essi non sono perciò oggetti che, se non si trovano in qualche luogo nel «mondo», si troveranno tuttavia in un tópos ourànios o nello spirito divino; una simile ipostatizzazione metafisica è infatti assurda. […]

In realtà: dal punto di vista logico i sette corpi regolari sono sette oggetti, così come i sette saggi; il teorema del parallellogramma delle forze è un oggetto così come la città di Parigi.

(Prima ricerca, § 31, pp. 368-369)

Una pagina, questa, assai vicina alla Teoria dell’oggetto di Meinong e nella quale il rifiuto del realismo metafisico di Platone si coniuga con la piena accettazione e condivisione del suo realismo concettualista. Il fondamento platonico dell’intero pensiero husserliano è del tutto evidente non solo nelle Ideen ma anche in queste Logische Untersuchungen. In esse la conoscenza delle leggi generali precede sempre quella dei fatti singolari; alla legge naturale come regola empirica viene contrapposta la legge ideale come legalità fondata sui concetti; viene posta una netta distanza tra le unità ideali -identiche ovunque- e i singoli segni linguistici nei quali esse si esprimono e che sono culturalmente differenti nello spazio e nel tempo.

Negli atti di riempimento dei significati è sempre necessario distinguere rispetto all’oggetto che viene percepito il contenuto semantico della percezione, poiché soltanto quest’ultimo è passibile di giudizio ed espressione linguistica. I numeri sono per Husserl indipendenti dall’atto empirico del contare, essi sono indipendenti persino dal fatto che siano espressi o pensati. Il logicismo antipsicologistico è quindi sotto il segno della teoresi platonica: «Nessuna arte interpretativa del mondo è in grado di eliminare gli oggetti ideali dal nostro linguaggio e dal nostro pensiero» (Seconda ricerca, § 8, p. 397).

Per lo Husserl delle Ricerche logiche la verità è del tutto ideale, non empirica e atemporale. A essere nel tempo e come tempo sono i fatti, non le leggi e i significati concettuali dei quali essi sono espressione. Leggi e significati sono fuori dal tempo, senza origine e senza fine. L’affermazione che segue è a questo proposito chiarissima:

Ciò che è vero è assolutamente vero, è vero «in sé»; la verità è unica ed identica, sia che la colgano nel giudizio uomini o mostri, angeli o dei. Le leggi logiche parlano della verità in questa unità ideale, di fronte alla molteplicità reale di razze, individui, vissuti, e noi tutti parliamo della verità in questa unità ideale, a meno che non siamo confusi dall’errore relativistico.

(Prolegomeni, § 36, pp. 132-133)

È da qui, è da tale concezione semantico-veritativa e logicistica del mondo, che discende il costante invito di Husserl a «tornare alle “cose stesse”» (Introduzione alle Ricerche, § 2, p. 271). Se le singole scienze e i diversi saperi hanno tutti bisogno della ricerca filosofica per raggiungere gli obiettivi di senso e universali che si propongono; se la filosofia scientifica rappresenta il culmine del sapere e della vita degli umani -in quanto dalle sue scoperte «è assente qualsiasi aspetto clamoroso; manca qui il riferimento utilitario, immediatamente percepibile, alla vita pratica o alla promozione di bisogni spirituali più elevati» (Introduzione alle Ricerche, § 3, p. 277)- è perché «la sistematicità propria della scienza, naturalmente della scienza vera ed autentica, non è una nostra invenzione, ma risiede nelle cose, e noi non facciamo altro che scoprirla e portarla alla luce» (Prolegomeni, § 6, p. 34).

La filosofia così intesa è gratuita come la matematica, indispensabile come essa, vera al suo stesso modo.

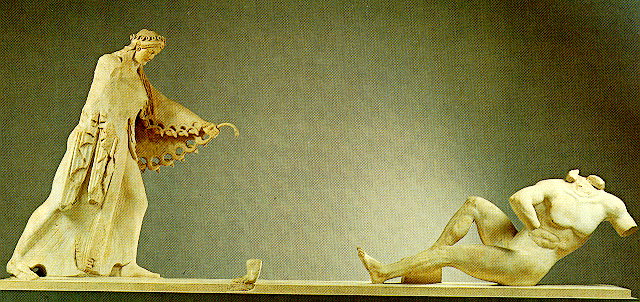

Emergono dal marmo gorgogliando. Dall’informe fondamento la materia si fa struttura, baci, mito, mani, persone, personaggi, gesti, sospensione, dinamismo, vento. Scultura-dipinto è stata definita quella di Auguste Rodin (1840-1917) ma è assai di più. È una delle più chiare espressioni del pensiero platonico, le cui forme ideali non stanno nei cieli o chissà dove ma esattamente nella materia, alla quale danno senso e geometrico rigore. I tanti baci; gli amanti avvolti l’uno nell’altra -che siano i cristiani Paolo e Francesca o i pagani Aurora e Titone, Amore e Psiche-; madri e figlie abbracciate nel tentativo di respingere la morte; scrittori (magnifico il busto di Victor Hugo), poeti e nobildonne; allegorie; episodi e figure della Commedia dantesca tanto amata da Rodin. Tutto questo germoglia dalla pietra e non finisce. L’incompiuto non è in Rodin soltanto tecnica; è sostanza, è poetica, è continuità con la grandezza dell’ultimo Michelangelo, la cui Pietà Rondanini abita al Castello Sforzesco, a poca distanza dalla Sala della Cariatidi -anch’essa non finita- che ospita questa straordinaria antologia dell’artista che ha creato la scultura contemporanea, togliendo al marmo la sua levigatezza per restituirgliela nelle figure sbozzate e perfette, proprio perché in totale continuità con la potenza della materia dal cui enigma provengono.

Emergono dal marmo gorgogliando. Dall’informe fondamento la materia si fa struttura, baci, mito, mani, persone, personaggi, gesti, sospensione, dinamismo, vento. Scultura-dipinto è stata definita quella di Auguste Rodin (1840-1917) ma è assai di più. È una delle più chiare espressioni del pensiero platonico, le cui forme ideali non stanno nei cieli o chissà dove ma esattamente nella materia, alla quale danno senso e geometrico rigore. I tanti baci; gli amanti avvolti l’uno nell’altra -che siano i cristiani Paolo e Francesca o i pagani Aurora e Titone, Amore e Psiche-; madri e figlie abbracciate nel tentativo di respingere la morte; scrittori (magnifico il busto di Victor Hugo), poeti e nobildonne; allegorie; episodi e figure della Commedia dantesca tanto amata da Rodin. Tutto questo germoglia dalla pietra e non finisce. L’incompiuto non è in Rodin soltanto tecnica; è sostanza, è poetica, è continuità con la grandezza dell’ultimo Michelangelo, la cui Pietà Rondanini abita al Castello Sforzesco, a poca distanza dalla Sala della Cariatidi -anch’essa non finita- che ospita questa straordinaria antologia dell’artista che ha creato la scultura contemporanea, togliendo al marmo la sua levigatezza per restituirgliela nelle figure sbozzate e perfette, proprio perché in totale continuità con la potenza della materia dal cui enigma provengono.