«La gloire du soleil sur la mer violette»

Gli impressionisti a Catania

Catania – Palazzo Platamone

A cura di Vincenzo Sanfo

Sino al 21 aprile 2019

ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα. Così Aristotele nel Περὶ ψυχῆς (libro III; 431b, 20): la mente è in qualche modo tutte le cose. Con la pittura impressionista la mente diventa infatti paesaggi, acque, fiori, crepuscoli, soli, cattedrali, città, umani. Ogni cosa viene filtrata dal tremolio degli istanti, dalla luce dei tramonti, dal riverbero dell’indagine, dalla ποίησις che trasforma i pensieri in enti, i sentimenti in colori, le impressioni in sostanza. L’impressionismo francese è anche la risposta della pittura all’invenzione della fotografia, la quale rese superfluo ogni realismo rappresentativo e indirizzò l’agire artistico verso lo sguardo e non più verso le cose.

La mostra in corso nel bel Palazzo Platamone di Catania si presenta enfaticamente come «la più completa possibile» sugli impressionisti. Così non è. E non perché non siano davvero numerosi gli artisti dei quali almeno un’opera è in mostra ma perché essa è costituita da incisioni, acqueforti, pastelli, piccole sculture. Pochissimi sono gli oli e tra questi Les Nymphéas che Monet dipinse in un mattino del 1905 e la splendida Seine a Suresnes di Alfred Sisley (qui sopra). La prima è uno sguardo già informale sul mondo. La seconda celebra le nozze tra la luce e la geometria.

La mostra si chiude sul Ritratto di Baudelaire che Manet dipinse nel 1863. Baudelaire il quale descrisse il mondo allo stesso modo degli impressionisti ma lo seppe fare con le parole. Parole come queste:

«La gloire du soleil sur la mer violette,

La gloire des cités dans le soleil couchant»

(Les Fleurs du Mal, «Le Voyage», strofa V)

“La gloria del sole sul mare color viola, / La gloria delle città nel sole che declina”.

La gloria della mente che sa guardare il riflesso della luce nello spazio. Anche questo è l’impressionismo.

Nota tecnica.

Sul sito della mostra si trova un’applicazione che permette di ascoltare sul proprio cellulare informazioni su alcune delle principali opere in mostra, esattamente su 35 di esse (su un totale di circa 190). Un’idea davvero buona. Peccato però che la voce che legge sia quella di un software anglofono, che deforma sistematicamente le parole e gli accenti sia francesi sia italiani, con effetti comici e penosi. Non si poteva spendere qualche euro per far leggere i testi a una persona vera? Non necessariamente una grande attrice, sarebbe bastata una persona viva.

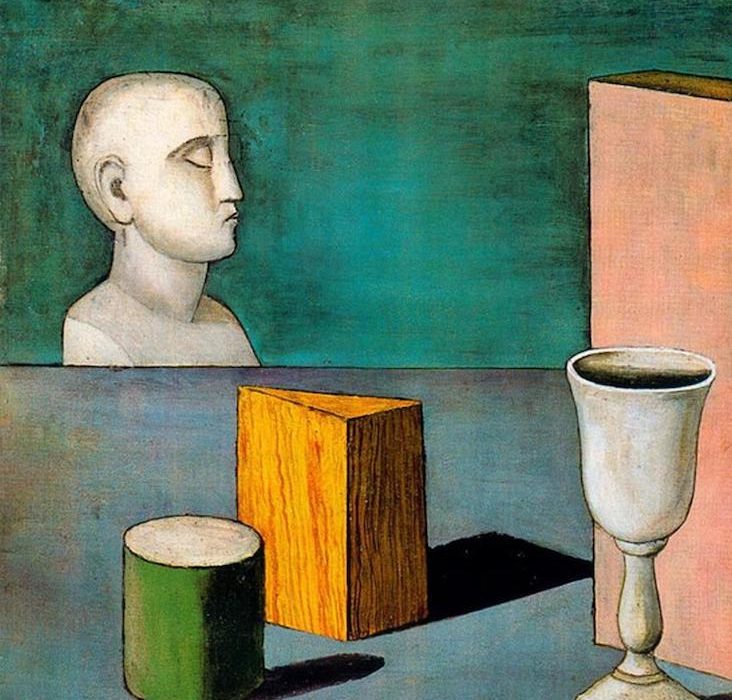

mare (1921, qui accanto), Dopo il tramonto (il faro) (1927), Cavallo sulla spiaggia (1952), le cui costanti sono l’inoltrepassabile solitudine e la potente malinconia che emergono anche nei versi di Ungaretti, del quale Carrà fu amico.

mare (1921, qui accanto), Dopo il tramonto (il faro) (1927), Cavallo sulla spiaggia (1952), le cui costanti sono l’inoltrepassabile solitudine e la potente malinconia che emergono anche nei versi di Ungaretti, del quale Carrà fu amico.

«Tante volte dentro di sé e nella realtà che chiamano oggettiva se ne era andato. E anche lei, tante volte dentro di sé e nella realtà che chiamano oggettiva se ne era andata. Ma il rischio per lei era troppo grande. Lo sapeva. Glielo aveva anche detto mentre lo abbracciava: ‘immenso è il tuo orgoglio, lo so. Sei capace di stare senza respiro pur di non dire il bisogno che hai di me. Sei capace di morderti la vita prima che la morte del tuo io ti si pari innanzi nell’umiliazione della supplica. Lo sapevo già, dio della mia vita, dai tuoi racconti di chi non hai più amato dopo essere state per te tutto l’universo. Non le hai più volute neppure leggere negli inutili fogli della loro speranza. Per questo ogni volta che l’impulso mi è nato di lasciarti, ho messo le guardie alla mia follia e ho taciuto’. Così diceva, impaurita sorridente e forte del suo incanto. Ma alla fine era caduta nell’errore che pure conosceva. Ed era stata sintesi di tutto, lei, un riassunto dell’abbandono nel quale avevano tentato di costringerlo e che invece ogni volta e matematicamente si trasfigurava in gloria».

«Tante volte dentro di sé e nella realtà che chiamano oggettiva se ne era andato. E anche lei, tante volte dentro di sé e nella realtà che chiamano oggettiva se ne era andata. Ma il rischio per lei era troppo grande. Lo sapeva. Glielo aveva anche detto mentre lo abbracciava: ‘immenso è il tuo orgoglio, lo so. Sei capace di stare senza respiro pur di non dire il bisogno che hai di me. Sei capace di morderti la vita prima che la morte del tuo io ti si pari innanzi nell’umiliazione della supplica. Lo sapevo già, dio della mia vita, dai tuoi racconti di chi non hai più amato dopo essere state per te tutto l’universo. Non le hai più volute neppure leggere negli inutili fogli della loro speranza. Per questo ogni volta che l’impulso mi è nato di lasciarti, ho messo le guardie alla mia follia e ho taciuto’. Così diceva, impaurita sorridente e forte del suo incanto. Ma alla fine era caduta nell’errore che pure conosceva. Ed era stata sintesi di tutto, lei, un riassunto dell’abbandono nel quale avevano tentato di costringerlo e che invece ogni volta e matematicamente si trasfigurava in gloria».