Mino Ceretti – La centralità della pittura

a cura di Simona Bartolena

Museo della Permanente – Milano

Sino al 25 luglio 2021

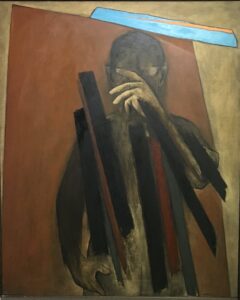

Un amore profondo per il disegno, per il formarsi dell’immagine. Un gesto fedele alla tradizione della grande pittura e che insieme però ne rinnova le forme. Come un condensarsi delle avanguardie, rimanendo tuttavia un figurativo. Alcuni titoli si ripetono, emblematici:  Ritratto mancato; Figura probabile; Figura bersaglio. Una delle figure probabili è l’autoritratto del 1996, qui accanto.

Ritratto mancato; Figura probabile; Figura bersaglio. Una delle figure probabili è l’autoritratto del 1996, qui accanto.

E poi Pittore – Pittura (1978-1983; in alto), una serie che restituisce la poetica di Mino Ceretti, al di là di categorie, mode, definizioni, al di là delle contrapposizioni tra realismi e astrattismi, tra figure e geometrie, tra la matematica e le passioni. Pittura. Buona, complessa e cangiante pittura, capace di trasfigurare gli oggetti quotidiani, le citazioni, i segni alfabetici e numerici. Sullo sfondo la storia collettiva e le sue tecniche. Che riverberano come in una antologia del gesto pittorico del Novecento.

Nel presentare la mostra Simona Bartolena giustamente scrive che «l’arte può scuotere la società dalla sua pigra indifferenza, dallo stato narcolettico in cui pare caduta. In un’epoca che pare averla messa in un angolo – tra nuove tecniche di riproduzione dell’immagine, nuove tecnologie, nuove esperienze creative e lo strapotere del mondo digitale –, la pittura ha ancora un suo motivo di esistere ed è ancora capace di porre, scomporre, sezionare, ricomporre problemi».

Riprodurre, inventare, disvelare. Sono anche questi i gesti teoretici della pittura.

di tutto il sempre vivace e ammaliante van Honthorst, con una splendida Vanitas (1618, qui a destra, anche se la foto -ahimè- non rende) nella quale la bellezza di una donna diventa specchio, morte, giustizia, arcano; poi un pittore senza nome, chiamato Maestro del Lume di Candela, poiché una candela è sempre il centro dal quale si dipartono i corpi, gli eventi, le situazioni; infine altri artisti nelle cui tele si diffonde una polvere di luce.

di tutto il sempre vivace e ammaliante van Honthorst, con una splendida Vanitas (1618, qui a destra, anche se la foto -ahimè- non rende) nella quale la bellezza di una donna diventa specchio, morte, giustizia, arcano; poi un pittore senza nome, chiamato Maestro del Lume di Candela, poiché una candela è sempre il centro dal quale si dipartono i corpi, gli eventi, le situazioni; infine altri artisti nelle cui tele si diffonde una polvere di luce. geometriche, astratte dallo spaziotempo, dentro la luce che si fa struttura. Queste opere e Giobbe deriso dalla moglie (1650, a sinistra) stanno al confine tra la pittura italiana e quella dell’Europa del Nord. Nel Giobbe una figura grande, dominante sino al divino, surclassa un uomo nudo e vago, il cui sguardo è, rispetto alla potenza di lei, una lacrima tenace. Uno degli ultimi dipinti – San Giovanni Battista nel deserto (sotto)– raffigura una solitudine ai confini delle tenebre, del nulla.

geometriche, astratte dallo spaziotempo, dentro la luce che si fa struttura. Queste opere e Giobbe deriso dalla moglie (1650, a sinistra) stanno al confine tra la pittura italiana e quella dell’Europa del Nord. Nel Giobbe una figura grande, dominante sino al divino, surclassa un uomo nudo e vago, il cui sguardo è, rispetto alla potenza di lei, una lacrima tenace. Uno degli ultimi dipinti – San Giovanni Battista nel deserto (sotto)– raffigura una solitudine ai confini delle tenebre, del nulla.

Il mito come distanza si fa ironia, soprattutto nei numerosi Autoritratti. Da quello nietzscheano del 1911 -che ha come epigrafe sulla cornice «Et quid amabi nisi quod aenigma est?», che cosa amerò se non qualcosa che si faccia enigma?, a quelli in veste di torero, principe, o semplicemente nudo. Autoritratti che non sono soltanto espressione dell’inevitabile narcisismo ma anche della consapevolezza che il corpo è quanto di più intimo noi siamo.

Il mito come distanza si fa ironia, soprattutto nei numerosi Autoritratti. Da quello nietzscheano del 1911 -che ha come epigrafe sulla cornice «Et quid amabi nisi quod aenigma est?», che cosa amerò se non qualcosa che si faccia enigma?, a quelli in veste di torero, principe, o semplicemente nudo. Autoritratti che non sono soltanto espressione dell’inevitabile narcisismo ma anche della consapevolezza che il corpo è quanto di più intimo noi siamo.