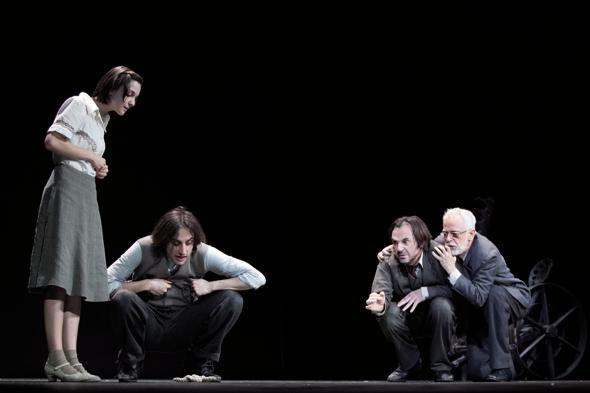

Piccolo Teatro Grassi – Milano

Lehman Trilogy

di Stefano Massini

Regia di Luca Ronconi

Con: Massimo De Francovich (Henry Lehman), Fabrizio Gifuni (Emanuel Lehman), Massimo Popolizio (Mayer Lehman), Paolo Pierobon (Philip Lehman), Roberto Zibetti (Herbert Lehman), Fausto Cabra (Robert Lehman), Martin llunga Chishimba (Testatonda Deggoo), Fabrizio Falco (Salomon Paprinskij), Raffaele Esposito (Pete Peterson), Denis Fasolo (Lewis Glucksman), Francesca Ciocchetti, Laila Maria Fernandez

Scene di Marco Rossi

Produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Sino al 15 marzo 2015

Henry, Emanuel e Mayer Lehman provenivano da Rimpar, un paesino della Baviera. Nel 1850 fondano a Montgomery (Alabama) la loro società. Da commercianti di tessuti che erano si sono inventati un nuovo mestiere, quello di mediatori. Comprano il cotone dalle piantagioni e lo rivendono agli industriali che lo trasformano in tessuti. Dopo la Guerra di Secessione si trasformano in banchieri, oltre che in commercianti di caffè. Finanziano le ferrovie attraverso le obbligazioni, con le quali diventano ricchi, molto ricchi. Poi il petrolio, l’impegno in politica di uno dei loro figli come governatore di New York e senatore. Sopravvivono al crollo del 1929. Durante e dopo la Seconda guerra mondiale estendono i loro affari in tutti i continenti. Finanziano l’industria dello spettacolo, la televisione, i prodotti di consumo. Negli anni Ottanta e Novanta del Novecento la Lehman Brothers giunge al culmine del suo Beruf, della vocazione-professione a «comprare soldi per vendere soldi, per prestare soldi, per scambiare soldi», come afferma Philip Lehman già alla fine dell’Ottocento. Il core business della Lehman Brothers diventa quindi il trading, la pura speculazione sui prodotti finanziari più rischiosi, sui titoli spazzatura, sui mutui subprime, sui derivati, sulle truffe più legali che esistano. Sino al crollo finale. Il 15 settembre del 2008 la Banca dei fratelli Lehman cessa di esistere.

Centosessanta anni di storia del capitalismo ebraico-statunitense narrati in modo calmo, lucido, onirico, interiore e oggettivo dalle voci dei Lehman, dalle loro azioni, dai loro entusiasmi, dalla loro abilità, dalla loro spregiudicatezza, dai loro sogni e incubi, dai loro matrimoni, dalle loro mogli, dai loro figli, dalle loro morti. All’inizio veniva rispettato lo Shivà, i sette giorni di lutto alla morte di un membro della famiglia, poi gli affari non potranno più aspettare, la Borsa non chiude mai.

La componente religiosa emerge in tutta la sua forza da questo testo e dalla sua messinscena. Una componente identitaria, dove la struttura fondamentale è sempre il danaro. Produzione di danaro per mezzo di danaro, Baruch Aschem, benedetto il Signore. Una produzione infinita che causa una rovina determinata non «da fenomeni di corruzione o di malaffare, quanto invece da un insieme, verrebbe da dire, di patologie sistemiche» (Stefano Massini, Programma di sala, p. 14). Sistemica perché a un certo punto della storia europea prima e mondiale poi, il danaro non è stato più cercato per ottenere qualcosa ma è stato cercato per se stesso. Una differenza fondamentale rispetto al millenario desiderio di essere ricchi e di vivere più agiatamente. Una patologia che non è rimasta limitata a cerchie ristrette di banchieri, usurai, avari, paperon de’ paperoni nuotanti nell’oro, ma è diventata la frenesia di milioni di persone che affidano i loro risparmi e le loro speranze a una finanza molto più rischiosa del gratta e vinci o del gioco delle tre carte negli angoli più nascosti delle città perdute. Massini ricorda che il vicepresidente di Lehman «al momento del crollo non ebbe problemi a dichiarare che nessuno di loro aveva idea di quanti e quali fossero i debiti della banca» (p. 19).

Ma davvero tali patologie non hanno nulla di corrotto o di malaffare? «Le agenzie di rating nel 2007, alla vigilia di una nuova crisi, promuovevano ancora con ottimi voti alcune banche virtualmente fallite» (Sergio Romano, p. 25). Solo incompetenza? Non lo credo possibile. «Richard Fuld, l’amministratore della banca, aveva da tempo presentato dei falsi bilanci e negli ultimi dieci anni aveva versato 300 mila dollari a deputati e senatori del congresso americano per corromperli, è stato messo sotto inchiesta da altri membri del congresso stesso» (Wikipedia). Complicità, dunque, e conflitti di interesse: «Il valore teorico di tutte le categorie di derivati è aumentato negli ultimi vent’anni di venti volte ed è oggi calcolato in 600 trilioni di dollari, vale a dire 10 volte il prodotto interno lordo mondiale» (S. Romano, pp. 25-26).

I Lehman Brothers attinsero alla volontà di ricchezza di milioni di persone e ne fecero il fondamento del loro desiderio di non morire, di diventare immortali, come dichiara Robert Lehman. Il modo in cui Massini, Ronconi e i magnifici attori che interpretano Lehman Trilogy mettono in scena tutto questo è coinvolgente sino all’immedesimazione e al divertimento. Il ritmo variabile della scrittura e del testo raggiunge un vertice e un vortice durante una delle scene finali, quando Robert Lehman, dopo aver creato una specifica Divisione Trading nella Banca assumendo a questo scopo i più spregiudicati finanzieri, comincia a ballare insieme a due di loro il twist. In quel tremare e godere di tutto il corpo dei tre attori sembra di toccare e sentire la follia più fonda, la ὕβρις.

Cinque ore di teatro, di affabulazione, di passioni, di epica vissuta su un palcoscenico assai semplice, nel quale ogni oggetto, ogni insegna, ogni sedia, ogni movimento dice una cosa sola: Mammona. «Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a mammona» (Lc. 16,13). Ma c’è chi ci riesce benissimo.