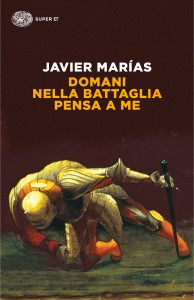

Domani nella battaglia pensa a me

(Mañana en la batalla piensa en mi, 1994)

di Javier Marías

Trad. di Glauco Felici

Einaudi 2014 (1998)

Pagine 291

«Tomorrow in the battle think on me». Sì, pensa a me domani –mañana, tomorrow– nella battaglia che ogni giorno l’esistere rappresenta. Battaglia la cui sconfitta certa possiamo differire senza poterla cancellare. Ciò che i fantasmi della sua mente dicono a Riccardo III nella tragedia shakespeariana, lo ripetono a noi ogni giorno gli eventi accaduti e quelli che sarebbero potuti accadere. Potenzialità e possibilità sono dispositivi fondamentali dell’esistere. Essi contano quanto e a volte più di ciò che è diventato realtà, atto. Ben lo sapeva Aristotele, per il quale la tragedia -il romanzo dei Greci- è più filosofica della storia proprio perché dà conto di ciò che potrebbe accadere e non soltanto di ciò che di fatto è accaduto. «Forse siamo fatti in ugual misura di ciò che è stato e di ciò che avrebbe potuto essere» poiché «ciò che è stato è composto anche da ciò che non è stato, e ciò che non è stato può ancora essere», scrive infatti Marìas (pp. 280-281).

«Tomorrow in the battle think on me». Sì, pensa a me domani –mañana, tomorrow– nella battaglia che ogni giorno l’esistere rappresenta. Battaglia la cui sconfitta certa possiamo differire senza poterla cancellare. Ciò che i fantasmi della sua mente dicono a Riccardo III nella tragedia shakespeariana, lo ripetono a noi ogni giorno gli eventi accaduti e quelli che sarebbero potuti accadere. Potenzialità e possibilità sono dispositivi fondamentali dell’esistere. Essi contano quanto e a volte più di ciò che è diventato realtà, atto. Ben lo sapeva Aristotele, per il quale la tragedia -il romanzo dei Greci- è più filosofica della storia proprio perché dà conto di ciò che potrebbe accadere e non soltanto di ciò che di fatto è accaduto. «Forse siamo fatti in ugual misura di ciò che è stato e di ciò che avrebbe potuto essere» poiché «ciò che è stato è composto anche da ciò che non è stato, e ciò che non è stato può ancora essere», scrive infatti Marìas (pp. 280-281).

Lo statuto del romanzo -questa invenzione di Cervantes condotta al culmine da Proust- è ciò su cui Marías si interroga. Non in un testo di critica letteraria -e quindi esterno- ma dall’interno stesso di una narrazione fredda e insieme -spesso- struggente, permeata di una oggettiva disperazione, nella quale i dialoghi si confondono/fondono con i pensieri del Narratore o dei vari personaggi, intessuta anche per questo di improvvise parentesi che non interrompono il fluire del racconto e costruita con un andamento a spirale di eventi identici o simili, di frasi identiche o leggermente variate.

E che cosa racconta Domani nella battaglia pensa a me? Racconta di un uomo che -più per assecondare gli eventi che per determinarli- sta per fare l’amore con una donna conosciuta da pochi giorni e che lo ha invitato a casa propria una sera in cui il marito è all’estero per lavoro. Mentre si stanno spogliando, però, Marta muore. Una morte narrata con straordinaria perizia, nella sua inesorabile lentezza e nella sua improvvisa incomprensibilità, come è narrata da Tolstòj La morte di Iván Iljìc: «Non posso cessare di esistere mentre tutte le altre cose e le persone rimangono qui e rimangono vive e sullo schermo un’altra storia continua a svolgersi. Non ha senso che le mie gonne rimangano vive su quella sedia se io non potrò più metterle, o che i miei libri respirino ancora sugli scaffali se non potrò più guardarli. […] Né ho mai pensato molto alla morte, che a quanto sembra arriva e come, e arriva in un solo momento che sconvolge tutto e tutto colpisce, ciò che era utile e faceva parte della storia di qualcuno in quel momento unico diventa inutile e privo di storia» (25). Victor rimane incatenato a questa morte -lui dice «incantato»- e cerca nei giorni successivi di sapere qualcosa di questa donna. È una sua necessità, una sua decisione, perché nessuno sa che Marta è morta tra le sue braccia, anche se sanno che è morta mentre qualcuno era con lei. Gli eventi si susseguono a volte prevedibili e più spesso sorprendenti, anche molto sorprendenti.

Su ogni evento, cosa, pensiero aleggia la potenza della dissoluzione, poiché «tutto viaggia verso il suo stesso svanire e si perde e poche cose lasciano traccia» (17) e anche Marta Téllez «si sarebbe andata relegando e oscurando nell’ormai rapido viaggio verso il suo sfumare (quanto poco rimane di ogni individuo, di quanto poco vi è testimonianza, e di quel poco che rimane tanto si tace)» (73). L’autore ripete di continuo che «di quasi nulla resta traccia» (48), e alla fine niente, per nessuno, mai. «Passan vostre grandezze e vostre pompe, / passan le signorie, passano i regni; / ogni cosa mortal Tempo interrompe»; «Tutto vince e ritoglie il Tempo avaro; / chiamasi Fama, et è morir secondo, / né più che contra ‘l primo è alcun riparo. / Così ‘l Tempo triunfa i nomi e ‘l mondo» (Petrarca, Trionfo del Tempo, 112-114 e 142-145). Il tempo e il morire sono forme della dissoluzione. E sono dunque i due temi fondamentali di questo romanzo.

Mentre osserva a distanza l’entierro di Marta Téllez, Víctor si imbatte in una tomba sulla quale è scritto: «Quelli che parlano di me non mi conoscono e quando parlano mi calunniano; quelli che mi conoscono tacciono, e nel tacere non mi difendono; così, tutti mi maledicono fino a quando mi incontrano, ma quando mi incontrano riposano, e passano oltre, anche se io non riposo mai» (66). Un trasparente e ironico enigma, nel quale la morte descrive ciò che Heidegger definisce Uneigentlichkeit, una banale e passiva modalità di intendere la finitudine degli umani. In realtà il morire non consiste nell’essere vittime della dissoluzione e della «nera schiena del tempo» (43 e 173) ma è -al contrario- la conferma della potenza insita nella possibilità rispetto all’atto, nel divenire rispetto all’immobilità, nella fragile potenza del corpotempo rispetto alla tracotanza dell’eterno. Anche le pur struggenti e tristi parole conclusive del romanzo non possono impedire di cogliere la potenza della dissoluzione che dà senso al divenire dell’universo, mai raccolto in una vuota stasi ma sempre andante nell’incessante trasformazione della materia «mentre viaggiamo verso il nostro sfumare lentamente per transitare soltanto alla schiena o al rovescio di quel tempo, dove non si può continuare a pensare se non si può continuare a prendere commiato» (278).

È tale potenza della mortevita che spiega «la miserabile superiorità dei vivi e la nostra provvisoria vanità» (204); spiega la finzione del potere e dei regni (efficace il ritratto beffardo e plausibile che viene dato del re di Spagna e di ogni sovrano, pp. 100 sgg); spiega il ‘male’ che quando viene commesso non è reputato quasi mai tale, con una chiara adesione all’intellettualismo etico: «Nessuno fa nulla convinto della sua ingiustizia, almeno non nel momento di farlo» (108), «è soltanto che in molti momenti non si possono tenere in considerazione gli altri, rimarremmo paralizzati» (244); spiega l’inevitabilità dell’inganno, nostra condizione naturale che ci permette di sopportare l’esistere e di sopportarci a vicenda; spiega l’imprevedibilità della storia e il veloce ritmo del suo mutare, del quale è esempio questo stesso romanzo, la cui trama dipende in tutto dalle tecnologie perché è una trama che non sarebbe stata neppure pensabile se nel 1994 fossero esistiti i telefoni cellulari.

A partire dalla dissoluzione dalla morte e dal tempo, questo libro è anche una dichiarazione di poetica, un documento di narratologia. Per Marías il divenire consiste nella narrazione che se ne fa, il mondo sta nella memoria, la mente è in qualche modo tutte le cose: «Ciò che quando accade non è volgare né fine né gioioso né triste può essere triste o gioioso o fine o volgare quando viene raccontato»; «il mondo dipende dai suoi relatori e anche da quelli che ascoltano il racconto e a volte lo condizionano»; «quello che succede non succede del tutto fino a quando non viene scoperto, fino a quando non si dice e non si sa, e intanto è possibile la trasformazione dei fatti in puro pensiero e in puro ricordo, in nulla» (136, 226 e 275).

Il nulla. «L’unica soluzione sarebbe che tutto finisse e non ci fosse nulla» (262; cfr. anche 170). Questa è, in effetti, la condizione umana e la condizione di ogni cosa che ha sensibilità e vita. E che dunque soffre. Magistrale è stata quindi la scelta, per la copertina del libro, di un particolare della tavola della Resurrezione dell’Altare di Isenheim di Matthias Grünewald. Non la colorata, banale e innaturale posa del risorto ma la complessità e il dinamismo della caduta di un soldato, una caduta che sembra non finire mai. «Tomorrow in the battle think on me, And fall thy edgeless sword. Despair, and die!» (Richard III, atto V, scena III).