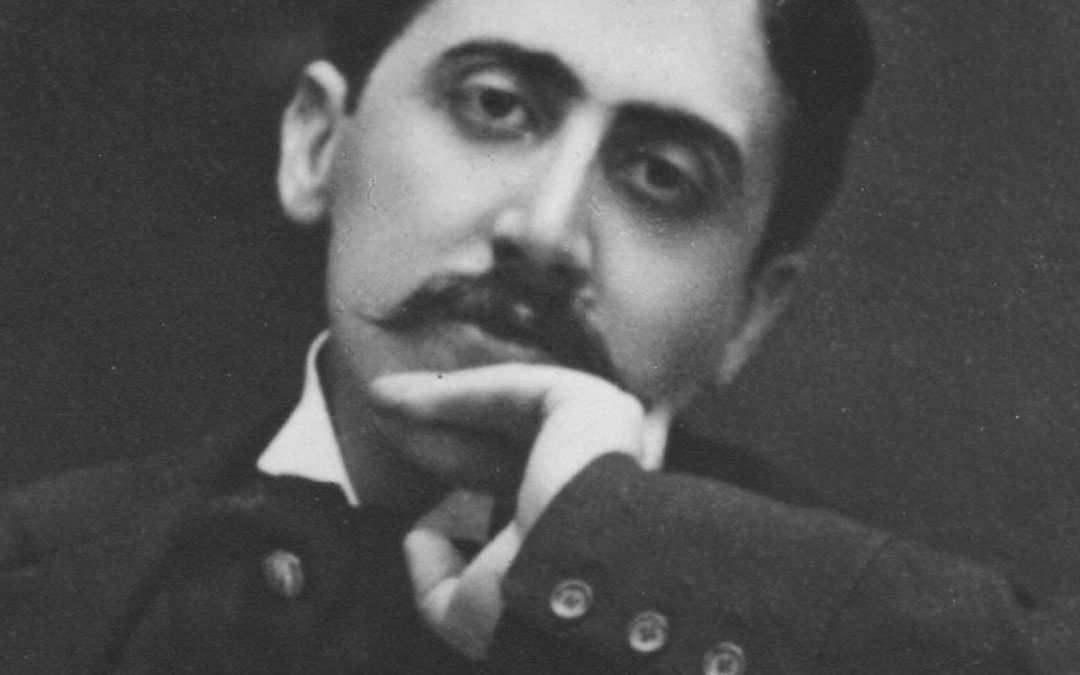

Antoine Compagnon

Proust tra due secoli

Miti e clichés del decadentismo nella Recherche

(Proust entre deux siècles, Éditions du Seuil 1989)

Traduzione di Francesca Malvani con la collaborazione di Pierfranco Minsenti

Einaudi, 1992

Pagine XXIII-329

«Entre-deux», il tra, lo spazio della molteplicità e della differenza, il tempo che coniuga e che attende. È questa la chiave di lettura della Recherche proposta da Antoine Compagnon. Il romanzo di Proust, infatti, è intessuto di simmetrie, costituito di rimandi e paralleli che poi però lo scrittore fa saltare, deviare, li perde, per ricongiungerli infine in una imprevedibile sintesi. La stessa scrittura di Proust, che accumula paperoles, personaggi, vicende, al di là del progetto iniziale e delle prime redazioni, testimonia di una vicenda artistica e teoretica che somiglia a un labirinto, che è un labirinto.

Come si situa quest’opera nella storia culturale europea? A tale domanda Compagnon offre una molteplicità di risposte, tutte comunque sotto il segno dell’entre-deux. La Recherche è romanzo ed è critica, è letteratura ed è filosofia. Vive nello iato fra tradizione e innovazione, fra continuità e rottura. «Proust non è né reazionario, né futurista» (p. 306) e anche per questo la sua opera rimane inclassificabile. Il suo è l’ultimo romanzo organico dell’Ottocento ed è insieme il primo grande romanzo sperimentale del Novecento. E ciò proprio in forza della sua costitutiva molteplicità, che rende impossibile riassumerlo sotto un unico segno.

Compagnon cerca di cogliere la duplicità del romanzo attraverso una serie di scandagli in alcuni dei suoi innumerevoli anfratti. Emerge così la centralità di Baudelaire nella costruzione dell’estetica proustiana, un Baudelaire significativamente accomunato a Racine come sintesi di misura ed eccesso, classicità e mutamento. Acquista quindi un significato non soltanto esistenziale il tema dell’omosessualità, del travestimento, dell’analogia tra ebrei e invertiti in quanto figure della compresenza, dell’ambiguità non riducibile a uno solo dei suoi componenti. Non è un caso che il personaggio più citato da Compagnon sia il barone di Charlus, e cioè l’autentico grande protagonista -dopo il Narratore- del romanzo.

La musica, in particolare Fauré; la lettura così intima del Rinascimento italiano; i lunghi inserti etimologici di Brichot; l’estetica militante di Mme de Cambremer; l’aggettivazione disuguale, sono solo alcuni dei temi nei quali emerge la molteplicità di prospettive del romanzo. Compagnon li analizza tutti con efficacia. Ma c’è un problema che consente più di altri di cogliere la profondità metafisica del romanzo. È il tema del male, che tutto lo pervade: «Nessuno potrà negare che il male regni nella Ricerca del tempo perduto» (p. 145)

Nella lettura di Compagnon il male non è per Proust qualcosa di ontologico, la natura non è malvagia, come invece pensa Baudelaire. Il male è, semplicemente, il desiderio. È la gratuità del desiderio sessuale, là dove esso manca di scopi, dove non è volto alla riproduzione: «Tranne che per gli angeli e gli ermafroditi, la sterilità si identifica alla ferocia. Per Proust, come per Baudelaire, l’amore, se non è riproduzione, è crudeltà: questo è il male fatidico» (p. 165). Ma sia Baudelaire sia Proust odiano la riproduzione sessuale. Ogni volta che nella Recherche appare una donna incinta il tono è immancabilmente sarcastico, la gravidanza è descritta come una malattia. L’amore è quindi ferocia, una lotta tra i sessi che niente può riscattare. Se sterile, l’accoppiamento è sadismo. Se fecondo, è malattia. È un amore inseparabile dall’odio, sempre. Tanto è vero che con grande semplicità Proust scrive che «‘appena non si ama più si smette di odiare’. Una lezione identica emerge da tutti gli amori della Ricerca del tempo perduto, amori fondati sull’odio, sul disgusto, sull’orrore, che costituiscono la condizione stessa del loro essere: amori senza carità in un mondo senza Dio» (p. 181).

E tuttavia Compagnon sottolinea la distanza di Proust dalla Gnosi e, in generale, dal sacro: «Mentre ogni metafisica del male porta a proteggere un’aristocrazia in lotta contro la stupidità del mondo, a privilegiare una scrittura segnata dal desiderio di solitudine […] nulla di tale si manifesta in Proust. […] Il male, in Proust, è comune, consiste nel desiderio, nel desiderio e nell’orrore» (Ibidem).

Il male sarebbe quindi una realtà soltanto psicologica, non metafisica. Ma è veramente così? Non è l’umanità stessa una escrescenza della materia che soltanto la bellezza può redimere? Non pulsa anche nella Recherche il disprezzo verso le masse? I lunghi anni nella solitudine della scrittura sono frutto soltanto della malattia e del bisogno di salvare il tempo? Nello sguardo sensibile ma distante, gelido e ironico di Marcel Proust che cosa si svela e si nasconde?

«Sous l’apparence de la femme, c’est à ces forces invisible dont elle est accessoirement accompagnée que nous nous adressons comme à d’obscures divinités. C’est elles dont la bienveillance nous est nécessaire, dont nous recherchons le contact sans y trouver de plaisir positif», ‘Sotto l’apparenza della donna, ci rivolgiamo in realtà alle forze invisibili accessoriamente unite a lei, come a oscure divinità. È la loro benevolenza a esserci necessaria, è il loro contatto quello che cerchiamo, senza trovarvi nessun piacere vero’ (Sodome et Gomorrhe, in À la recherce du temps perdu, Gallimard 1999, p. 1602; trad. di Elena Giolitti, Einaudi 1978, p. 561)

Sui sette volumi della Recherche ho scritto qui: