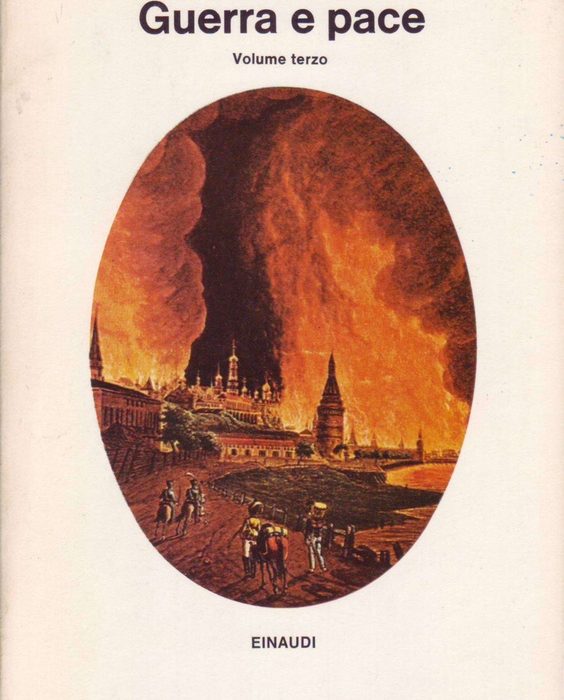

Lev Nikolajevic Tolstòj

GUERRA E PACE

(Vojna i mir, 1865-1869)

Traduzione di Enrichetta Carafa d’Andria

Con un saggio di Thomas Mann

Prefazione di Leone Ginzburg

Einaudi, 1990 (1942)

Pagine XXII-1425

Si comincia a leggere e, per chi ama Proust, Mann, Kafka, sembra di tornare a una narrativa solida ed elegante, a una introspezione psicologica che però -rispetto a quegli autori- appare troppo prudente. Poi, mano a mano che si continua a leggere, il libro afferra per la forza dei personaggi, affascina per la vastità e complessità della trama, produce stupore di fronte alle sculture di sentimenti, passioni, innamoramenti e dolori che appaiono plastici, tridimensionali, magnifici in tutta la loro potenza: «…e da quella porta socchiusa a un tratto spirò e investì Pierre quella felicità da tempo dimenticata alla quale, specialmente ora, egli non pensava. Spirò, lo avvolse, lo sommerse; quando poi ella sorrise, non ci poterono più essere dubbi: era Nataša, ed egli l’amava» (pag. 1302).

L’apice è la morte del principe Andréj, bellissima e lenta, complicata e romantica, appassionata, mistica. Andréj sente «quello straniarsi completo da ogni cosa umana che è tremendo per un uomo vivo» (1145) e si schianta nel momento in cui la felicità sembra di nuovo possibile: «“Sì, era la morte. Sono morto: mi sono svegliato. Sì, la morte è un risveglio”. A un tratto l’anima sua s’illuminò»…(1152). Il dolore che rimane in chi lo ama è paragonabile solo a quello descritto in Albertine disparue e tuttavia in Tolstòj la felicità è un desiderio troppo grande, è la meta stessa a cui tende ogni cosa e sempre essa rinasce dalle ceneri di qualunque tragedia: «Ma una piena, assoluta tristezza è altrettanto impossibile come una piena, assoluta gioia» (1259) e in Nataša, nella principessina Marja, in ognuno e in tutti risorge la vita.

Il romanzo è intessuto di magnifiche similitudini e di potenti metafore. I personaggi squallidi e meschini sono assai numerosi e sul loro sfondo meglio si stagliano le figure non tanto positive o forti quanto pure: il conte Pierre Bezúchov è certo il migliore. La sua ingenuità, l’allegria e la serietà, la generosità e l’orgoglio costituiscono alcuni dei caratteri di quell’anima russa che Tolstòj vuole più di ogni altra cosa rappresentare. Non a caso essa si esprime in due personaggi assai lontani per condizione sociale, cultura, autorità: il maresciallo Kutúzov -capo supremo delle forze armate russe- e il giusto Platòn Karatàjev, contadino prigioniero dei francesi, compagno di Pierre, vittima rassegnata della follia della guerra. Entrambi usano non la ragione ma il sentimento, affidano a Dio le loro sorti e quelle della Russia, affondano nel suolo di una civiltà arcaica, rurale, immutabile.

Allo spirito popolare di Kutúzov e di Karatàjev si oppone l’individualismo di Napoleone. Egli è certamente presente in ogni pagina del romanzo, è l’attore che ha affascinato le corti e le masse, è l’ambizione immensa del potere. Egli si illude di guidare la storia e i popoli «mentre invece» -quasi manzonianamente- «una invisibile mano lo conduceva» (1330), la sua cieca arroganza suscita persino compassione e disprezzo. Tolstòj condanna come un volgare alibi il progetto napoleonico inteso a fare dell’Europa «un même peuple» e di Parigi «la capitale du monde» (959). Contro questo empio emblema della hybris il pacifista Tolstòj scrive una vera e propria apologia della guerriglia, esaltando il popolo russo che nel momento supremo ha gettato la spada impugnando il randello per colpire con tutte la possibile forza «finché nella sua anima il sentimento dell’offesa e della vendetta si muti in disprezzo e in pietà» (12)

In generale, Tolstòj si mostra un lucido (anche se sempre di parte) ed efficace analista di questioni strategiche e militari. La descrizione delle battaglie ci fa entrare nel vivo non solo dell’azione ma della percezione stessa di chi le combatteva. Costante è l’analogia fra le leggi della storia e quelle della fisica, fra la strategia militare e i teoremi geometrici anche se la posizione complessiva oscilla fra un peculiare storicismo e la negazione della sua stessa possibilità. “Che cos’è la storia?” è la vera domanda da cui si genera il romanzo. La guerra nazionale russa del 1812, con ciò che la precedette e quanto ne seguì, rappresenta per Tolstòj il laboratorio nel quale tentare una risposta.

Sembra che Tolstòj creda a una astuzia della ragione che muove gli individui ai propri fini anche quando essi ritengono di agire liberamente e soltanto per sé:

In ogni uomo vi sono due aspetti della vita: la vita personale, che è tanto più libera quanto più astratti sono i suoi interessi, e la vita elementare, la vita di sciame, dove l’uomo obbedisce inevitabilmente a leggi che gli sono prescritte. L’uomo vive consciamente per sé, ma serve come uno strumento inconscio per il conseguimento dei fini storici dell’umanità in generale. […] La storia, cioè la vita incosciente e comune, la vita di sciame dell’umanità, si avvantaggia per sé di ogni momento della vita dei re, come di un mezzo per raggiungere i propri fini. (709-710)

La storia è fatta non dagli individui, qualunque sia la loro forza apparente e il loro grado nel mondo, ma dalle masse o meglio dall’insieme sterminato degli uomini che transitano nel tempo. Essa ha delle leggi ma non sono quelle che la storiografia crede di aver individuato. Per quanto deterministiche siano (e Tolstòj ritiene che davvero lo siano) esse rimangono enigmatiche. Il problema chiave diventa quindi il libero arbitrio dei singoli nella infinità dei casi, delle volontà, delle relazioni. È comunque chiaro che non esistono eroi e i cosiddetti grandi uomini sono anch’essi -come ogni altro- determinati da qualcosa che li supera, nettamente li oltrepassa. «Negli avvenimenti storici gli uomini così detti grandi sono etichette che dànno il titolo all’avvenimento e, come le etichette, meno che mai hanno rapporto con l’avvenimento stesso. Ogni loro azione, che a essi sembra volontaria, nel senso storico è involontaria, e si trova legata a tutto il corso della storia ed è determinata da sempre» (711).

A segnare il corso degli eventi a volte sembra essere la divinità, altre la somma delle vite e delle volontà singole, altre ancora qualcosa in cui dio e gli uomini sono compresi ma che li trascende. L’enigma rimane. In ogni caso, una storiografia che voglia essere scientifica dovrebbe porsi l’impossibile scopo di descrivere non l’uno o l’altro avvenimento, non le vicende di singoli personaggi ma «la storia di tutti, di tutti, senza esclusione, gli uomini che hanno partecipato a un dato avvenimento» (1390). Sono alcune delle stesse critiche che Popper rivolge alla “miseria dello storicismo”.

Ma è sul tema del libero arbitrio che la posizione di Tolstòj si complica e anche si confonde. Egli cerca di tenere fermi entrambi i lati del problema. Esclude una assoluta libertà come l’assoluta necessità. La prima è in gran parte un’illusione dovuta all’ignoranza di tutte le cause che concorrono a un certo fenomeno e alla sua vicinanza temporale rispetto a chi lo osserva. Quanto più ci si allontana da un’azione, tanto meno libera appare la scelta di chi l’ha compiuta. La fisicità stessa, la trama spaziale nella quale siamo intessuti ci determina in qualche modo. Posso certo decidere di sollevare e abbassare la mia mano ma lo farò nella direzione in cui essa incontra meno ostacoli: «Per rappresentarci un uomo libero dobbiamo rappresentarcelo fuori dello spazio, il che evidentemente è impossibile» (1417). D’altra parte «rappresentarsi un uomo che sia privo di libertà non è possibile, se non rappresentandoselo privo di vita» (1409). L’enigma, ancora una volta, rimane ed è efficacemente riassunto da Tolstòj:

Così, per rappresentarci l’azione di un uomo sottomesso alla sola legge di necessità, senza libertà, dobbiamo ammettere la conoscenza di una infinita quantità di condizioni spaziali in un infinito periodo di tempo e per un’infinita serie di cause. Per rappresentarci un uomo assolutamente libero, non sottoposto alla legge di necessità, dobbiamo rappresentarcelo fuori dello spazio, fuori del tempo e indipendente dalle cause. (1419)

Chi dunque può conoscere la storia, sia come libertà che come necessità? Soltanto un dio. Tolstòj prende atto della rivoluzione storiografica che non vede più gli eventi come determinati dalla volontà di un singolo, ne condivide in parte le posizioni ma rifiuta che da questi presupposti discenda la negazione dell’anima, della legge morale e di dio. E lascia aperto il suo romanzo non soltanto nella sua dimensione teoretica ma anche in quella narrativa. I personaggi finalmente sereni, di quell’unica felicità concessa agli umani, trascorrono le loro esistenze e intessono i loro rapporti in un modo che potrebbe far continuare il libro all’infinito. Esso si deve fermare. Ma solo dopo aver in un contrappunto continuo di pubblico e privato, di storico e di personale, di guerra e di pace, creato un’epopea, descritto un mondo, scolpita la gioia.

Fausto e Nadine si incontrano sulla terrazza di un albergo parigino. Lui, immigrato, fa il cameriere; lei tenta senza convinzione la carriera di modella. Il loro incontro comporta sùbito delle gravi conseguenze. Una serie di circostanze -che i due non fanno nulla per evitare- li porta in ambienti equivoci, in galera, alla ricchezza e al fallimento. Tra Parigi e Milano si delinea una vicenda colma di tensione e di passione.

Fausto e Nadine si incontrano sulla terrazza di un albergo parigino. Lui, immigrato, fa il cameriere; lei tenta senza convinzione la carriera di modella. Il loro incontro comporta sùbito delle gravi conseguenze. Una serie di circostanze -che i due non fanno nulla per evitare- li porta in ambienti equivoci, in galera, alla ricchezza e al fallimento. Tra Parigi e Milano si delinea una vicenda colma di tensione e di passione.