Teatro Greco – Siracusa

Eracle

di Euripide

54° Festival del Teatro Greco di Siracusa

Traduzione di Giorgio Ieranò

Scenografia di Carmine Maringola

Costumi di Vanessa Sannino

Movimenti di Manuela Lo Sicco

Musiche di Serena Ganci

Con Serena Barone (Anfitrione), Naike Anna Filippo (Megara), Patricia Zanco (Lico), Mariagiulia Colace (Eracle), Arianna Pozzoli (Iris), Katia Mirabella (Lyssa), Carlotta Viscovo (Teseo). Danzatrici: Sabrina Vicari, Mariella Celia, Silvia Giuffré, Serena Ganci

Regia di Emma Dante

Sino al 23 giugno 2018

Eracle «ha navigato verso la terra del dolore» ma è riuscito a tornare dall’Ade. Appena in tempo per sottrarre la sposa Megara e i tre figli alla violenza di Lico, usurpatore di Tebe, non più contrastato da Anfitrione -padre di Eracle ma ormai anziano- e dai tebani, altrettanto vecchi e che possono solo ripetere che non desiderano fasti ma vorrebbero tornare alla loro «gioiosa giovinezza», alla loro «gioventù / magnifica in ricchezza e in povertà». Impossibile desiderio.

Eracle uccide Lico poiché come sempre «è una gran gioia la morte di un nemico / che paga il prezzo delle sue infamie». Sembra che «la ruota del dolore abbia girato» ancora una volta ma quest’uomo quasi divino e tuttavia «figlio dagli infiniti dolori» -come Penteo- non può sottrarsi alla vendetta di Era, l’implacabile, «la dea che comanda». Era invia infatti Iρις -messaggera funesta- e Λύσσα -dea del furore- a immergere Eracle nella follia e lo spinge a uccidere figli e moglie. Il canto lugubre e il pianto di Anfitrione e dei tebani sigillano una tragedia che Emma Dante ha trasformato nel trionfo della morte, sin dalla scena avvolta in un vecchio cimitero, con croci roteanti che si fermano soltanto quando le tombe saranno riempite dei corpi loro destinati.

Un trionfo nutrito di molteplicità etnologiche, di coniugazioni tra differenze: eroi, Eracle e Teseo, che si muovono come pupi siciliani; Lyssa che freme da baccante dionisiaca; il coro dei tebani abbigliato al modo di dervisci che si trasformano in fiori. Ogni gesto, musica, accento, movimento, sguardo fa di questo evento qualcosa di radicalmente greco, certo, ma capace anche di andare oltre lo spazio e il tempo, al di là degli stessi Greci, per attingere una universalità straziante e potente che si chiude con il disperato urlo del dolore umano, della nostra -di tutti- follia. καὶ τοὺς σθένοντας γὰρ καθαιροῦσιν τύχαι (v. 1396); «Sì, il destino annienta anche i più forti».

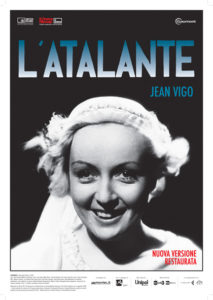

L’Atalante film attraversa la storia del cinema come L’Atalante chiatta percorre il suo fiume; con la stessa costanza, calma, malinconia e sorriso. Restaurata e di nuovo nelle sale, questa favola liquida racconta l’abbandono della casa paterna, l’abbandono della sicurezza, l’abbandono al sentimento, l’abbandono dell’amata.

L’Atalante film attraversa la storia del cinema come L’Atalante chiatta percorre il suo fiume; con la stessa costanza, calma, malinconia e sorriso. Restaurata e di nuovo nelle sale, questa favola liquida racconta l’abbandono della casa paterna, l’abbandono della sicurezza, l’abbandono al sentimento, l’abbandono dell’amata.