SalvArti

Dalle confische alle collezioni pubbliche

Milano – Palazzo Reale

Sino al 26 gennaio 2025

Più di ottanta opere sequestrate a esponenti della mafia e di altre organizzazioni criminali. Acquisite definitivamente alla proprietà pubblica, saranno destinate a vari musei, soprattutto del meridione d’Italia. Intanto vengono esposte in diverse sedi, tra le quali Milano.

Le opere in mostra riguardano l’intero Novecento e gli inizi del XXI secolo. Si tratta soprattutto di dipinti e sculture di artisti italiani ma non solo.

Com’è in questi casi naturale, il livello e l’interesse è molto diseguale. Sono presenti anche correnti e artisti che sono stati molto ‘alla moda’ negli anni Ottanta del secolo scorso. In particolare opere della Transavanguardia, il cui cui critico e guru fu Achille Bonito Oliva.

Farò quindi una selezione delle opere che mi hanno più coinvolto, per ragioni estetiche del tutto personali.

Struttura B1 di Luigi Veronesi (1984) sintetizza la magia della pittura geometrica che da Mondrian in poi scandisce lo spazio e i colori ricreando costantemente il reale.

Il Disco con sfera di Arnaldo Pomodoro (2003) riduce alle dimensioni di un oggetto da tavolo le grandi costruzioni pubbliche con le quali questo scultore ha saputo riempire i luoghi di un’armonia del tutto contemporanea ma che ricorda l’antico e che sempre affonda in esso.

Il Paesaggio con alberi gialli di Ottone Rosai scandisce la tela in quattro elementi che sono nello stesso tempo geometrici e vissuti: il bianco e il blu di una strada, il giallo del muro e della dimora, il verde dorato verticale degli alberi, la semisfera della collina.

L’ennesimo Profilo antimilitarista di Enrico Baj (1964) disvela il grottesco che sta dietro e dentro le decorazioni che gli eserciti danno a se stessi, anche per nascondere il loro essere alfieri e pedine della morte.

Per l’infinito di Mirko Pagliacci (1998) saluta la gloria dell’angelo della storia.

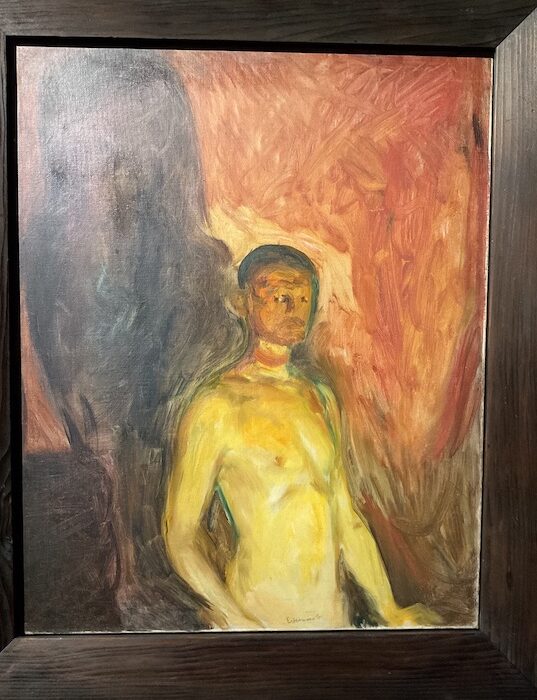

Un angelo è anche il Cupido di Sandro Chia (1996) dell’immagine di apertura, che nel rosso del cuore, nel giallo delle ali, nel verde ramato del corpo esprime la profondità, la malinconia, la forza del sentimento amoroso.

È una piccola scelta tra le tante possibili. Ovunque accadano, siano visibili e riempiano lo spazio, le forme artistiche regalano una luce che è eco della materia, consolazione, pienezza.