LA TERRA DEL RIMORSO

Contributo a una storia religiosa del Sud

di Ernesto De Martino

Il Saggiatore, Milano 19763 (1961)

Pagine XXXII-440

Appena in tempo. Ernesto De Martino fece appena in tempo nel 1959 a vedere, cogliere, studiare il tarantismo nel Salento. Di lì a poco, infatti, lo sviluppo economico, la mutazione dei costumi, la trasformazione antropologica che coinvolsero la civiltà contadina avrebbero cancellato «un fenomeno culturale già condannato a scomparire del tutto nel giro di pochi decenni» (pag. 36). I segni di una dissoluzione del tarantismo erano già evidenti a conclusione di una lunga storia nata nel Medioevo, entrata in crisi nel Settecento -a causa dell’azione convergente dell’illuminismo napoletano e della cristianizzazione da parte della cappella di San Paolo in Galatina- e ormai del tutto impoverita perché privata della sua ricchezza musicale-coreutica-cromatica. «Ma la pietà dello storico non poteva lasciarle inghiottire dal risucchio dei secoli trascorsi, senza aver tentato di restituire loro carne sensibile e dignità di vita nell’unico modo che a uno storico è consentito di fare, cioè mediante la rammemorazione del passato» (118).

Una rimemorazione metodologicamente rigorosa e profondamente partecipe del proprio oggetto; una rimemorazione interdisciplinare -lo storico delle religioni fu coadiuvato da un’équipe composta da psichiatri, psicologi, etnomusicologi e antropologi- e scandita in tre fasi costituite dall’indagine sul campo, dalla ricerca filologica e dalla ricostruzione storica.

Al di là dell’antitesi tra umanesimo e naturalismo, De Martino mostra l’insufficienza di ogni ipotesi soltanto medica, tesa a ridurre il tarantismo a una forma di aracnidismo o a disordine psichico. Il tarantismo è stato invece un fenomeno multiforme, dai tratti profondamente simbolici. Ma che cosa è esattamente il tarantismo? Chi sono i tarantati? «Convenimmo di considerare “tarantati” tutti coloro i quali, nell’estate del ’59, erano coinvolti in una vicenda che li caratterizzava come “tarantati” presso la gente del luogo e partecipavano alla ideologia della cura del morso della taranta mediante la musica, la danza e i colori» (43). Dei 37 tarantati così identificati, la ricerca ne analizzò 21. Tutti contadini, quasi tutti analfabeti, poverissimi. La simbiosi profonda fra antroposfera e zoosfera era diventata in queste persone un orizzonte esistenziale, una ricerca di significati, una sacralizzazione del quotidiano, una ritualità dolorosa e insieme redentrice: «Solo in un regime esistenziale nel quale il morso velenoso costituiva una possibilità reale connessa al momento decisivo della vita economica della società, il morso velenoso e l’animale che mordendo avvelena potevano diventare la trama di tessiture simboliche culturalmente autonome» (161). Dei 21 tarantati soltanto uno era stato morso dal latrodectus tredecim guttatus -l’unico aracnide presente in quelle terre davvero pericoloso per gli umani-, per gli altri i fenomeni reali di frenesia, malinconia, di ossessione e di danza protrattasi per ore e giorni circondati dai suonatori e dai parenti, erano un modo rituale e arcaico per sfuggire all’angoscia e al dolore, per accedere al «piccolo rustico paradiso della musica, della danza e dei colori. […] Il tarantismo offriva, oltre i simboli del rosso e del fulgore della armi, la possibilità di mimare scene di grandezza e di potenza, di successo e di gloria: ognuno poteva così rialzare la propria sorte tanto quanto la vita l’aveva abbassata, e viveva episodi che si configuravano come il rovescio della propria oscura esistenza» (170). Un riscatto antropologico e semantico, assai più che sociale e per niente economico. Il ricorso, infatti, ai suonatori, i mancati giorni di lavoro, le offerte alla cappella di San Paolo comportavano esborsi molto onerosi per dei soggetti e dei nuclei familiari già poverissimi. Ma danzare con il ragno, diventare il ragno che danza sino a sfiancarlo, identificarsi con la sua potenza e nello stesso tempo superarla e sconfiggerla attraverso l’aiuto di un santo ancora più potente significava immergersi in un ethos collettivo e simbolico «che per quanto elementare e storicamente condizionato, e per quanto “minore” nel quadro della vita culturale dell’Italia meridionale, consente di qualificare il tarantismo come “religione del rimorso” e come “terra del rimorso” la molto piccola area del nostro pianeta in cui questa religione “minore” vide per alcuni secoli il suo giorno» (179).

La Terra del rimorso è quindi certamente la Puglia, nella quale fu vivo il simbolismo della taranta che morde e avvelena ma il cui morso può essere sconfitto dalla forza della musica, del canto, della danza e dei colori intrecciati. La Terra del rimorso è anche l’intero Sud d’Italia, nel quale il passato torna ogni volta a mordere con il suo peso di ingiustizia, di violenza, di povera e cupa umanità rispetto al Sole accecante che la sovrasta. La Terra del rimorso è infine la «più vasta terra cui in fondo spetta lo stesso nome, una terra estesa sino a confini del mondo abitato dagli uomini» (273), è l’intero pianeta che torna ogni volta a sentire il morso dell’orrore e dell’errore d’esserci e in molti modi cerca di liberarsene.

De Martino intende quindi utilizzare l’etnografia allo scopo di ricostruire uno specifico ed emblematico episodio di storia religiosa nel contesto della questione meridionale ma in realtà il significato della sua indagine è molto più universale. Essa tocca i temi del tempo nel quale gli umani sono immersi insieme -non sopra o dentro ma proprio insieme– alla Terra intera. Nel tarantismo il passato che una volta è accaduto può sempre tornare, può sempre ri-mordere, in un eterno ritorno del dolore e del suo riscatto nel quale sull’originaria struttura dionisiaca si innestò -dal Medioevo in avanti- un tentativo di cristianizzazione che alla fine ebbe successo e così ne distrusse senso e contenuti, dissolvendolo per sempre. Non quindi rimorso come rammarico per l’accaduto ma ri-morso come riaccadere del dramma. Il ri-morso torna ogni anno alla stessa epoca del primo morso e ogni volta può essere esorcizzato con la potenza coreutico-musicale-cromatica che lo guarisce. La taranta è ancora viva e ogni anno ritorna ma ogni volta viene uccisa. L’eco degli antichi riti mediterranei è evidente. Anche se l’etnografo sostiene giustamente che il tarantismo è irriducibile non soltanto alla medicina o alla psichiatria ma anche al tipo sincronico di altre civiltà e all’antecedente diacronico delle culture pagane, afferma in molto altrettanto netto che

il tarantismo non soltanto rinvia agli antecedenti dei culti orgiastici e iniziatici dell’antichità classica e ai paralleli africani che, dentro certi limiti, si richiamano alle civiltà protomediterranee, ma deve la sua formazione di fenomeno molecolare storicamente individuato al fatto che durante il Medioevo la vita culturale delle popolazioni rivierasche dell’Italia meridionale fu particolarmente esposta, soprattutto a partire dalla rapida espansione dell’Islam con il VII secolo, a plurisecolari influenze che possiamo genericamente chiamare “afro-mediterranee”. (188)

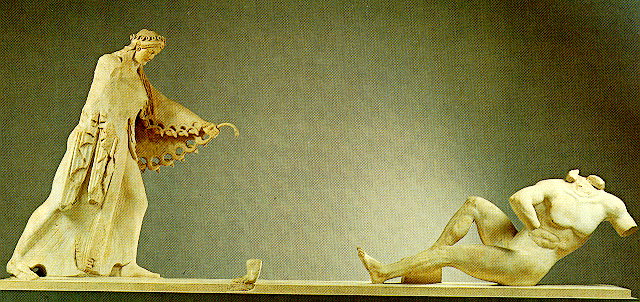

Si tratta quindi di una sopravvivenza tenace del menadismo dionisiaco, alla quale la contaminazione cattolica del culto di San Paolo tolse lentamente ma inesorabilmente significato proprio perché Paolo di Tarso fu il più ostinato nemico dei culti dionisiaci, come risulta particolarmente evidente nella Prima lettera ai Corinzi. La pratica coreutica del tarantismo si collega alla catartica musicale del pitagorismo, fiorito nelle stesse terre. Il personaggio eschileo (Prometeo) di Io, ragazza/vacca tormentata dalla continua puntura di un tafano e per questo costretta a mai interrompere il proprio andare, si reincarna nelle tarantate, le quali «ricordavano menadi, baccanti, coribanti e quant’altro nel mondo antico partecipava a una vita religiosa percossa dall’orgiasmo e dalla “mania”» (31). Dioniso fu il dio più importante della zona della Magna Grecia che aveva in Taranto il proprio centro. Il morso, il contesto acquatico e silvano del rito, l’altalena, lo specchio, la catartica coreutico-musicale «si ritrovano nel mondo religioso greco secondo strutture mitico-rituali e funzioni esistenziali analoghe, che richiamano quelle del tarantismo» (199).

Di tutto questo Paolo fu nemico totale e accanito. La costruzione a Galatina della cappella a lui dedicata fece convergere in quel luogo le menadi contadine, che dal santo venivano ogni volta graziate ma che alla fine furono dissolte nel senso stesso della loro identità, intesa come orizzonte sacro di riscatto. Sta qui, in questa esiziale ambiguità del santo cristiano tarantato allo scopo di cancellare ogni traccia del menadismo dionisiaco, il profondo significato e l’esito della ricerca di De Martino.

La polemica paolina contro l’anarchia pneumatica della chiesa di Corinto e a favore di un Dio che non è dio di disordine, ma di serenità, colpiva nel cuore i culti orgiastici, che apparivano all’apostolo nel segno del caos, fracasso di bronzi sonori e di cembali vibranti di fronte alla interiore potenza morale dell’agape cristiana: e se per la coscienza storiografica attuale quei culti racchiudono il loro ordine, la loro mania telestica, per la coscienza dell’apostolo combattente essi si configuravano necessariamente come negatività assoluta, come tentazione demoniaca. […] Nel corso della stessa polemica così vigorosamente condotta nella prima lettera ai Corinzi, Paolo stabilisce, com’è noto, una gerarchia secondo la quale se Dio è il capo di Cristo e Cristo è il capo dell’uomo, il capo della donna è l’uomo, onde la donna riflette Dio attraverso la mediazione dell’uomo. Questa teorizzazione non è gratuita ma serve all’apostolo per giustificare una prescrizione precisa sul comportamento delle donne nelle assemblee liturgiche: mentre l’uomo, immagine e gloria di Dio, può stare in chiesa a capo scoperto, la donna -che è gloria dell’uomo e suo tesoro privato- deve invece velarsi come segno della sua soggezione a Dio mediata dalla sua soggezione all’uomo. L’immagine culturale della menade così come la tragedia greca e l’iconografia ce l’hanno trasmessa era in tal modo respinta dall’ordine cristiano: l’obbligo del capo velato durante la assemblea liturgica fondava infatti un modello di comportamento in antitesi a quello delle chiome al vento, nel ritmo di una frenetica danza, allo stesso modo che nel Vangelo di Giovanni il dolore muto e interiore di Maria ai piedi della Croce fondava un modello di comportamento in antitesi a quello delle lamentatrici pagane. (236-237)

Una spiegazione data, come si vede, in una forma letterariamente così bella, in uno stile tanto sobrio e insieme coinvolgente, da fare de La terra del rimorso un capolavoro non soltanto dell’etnografia del Novecento ma anche di una saggistica narrativa che nel raccontare nulla perde del proprio rigore e guadagna, invece, in chiarezza argomentativa e in profondità ermeneutica.

[ Questo video del 1962 documenta il fenomeno al suo tramonto ]

iamenti alle scienze, alle arti, alla filosofia. Quest’ultima vide forse proprio nell’Ellenismo la maggiore realizzazione del progetto platonico se è vero che «in molti, se non nella maggior parte dei contesti politici, la presenza e la visibilità dei filosofi fu altamente apprezzata» (468), tanto che nella stessa Roma -a partire dalle lezioni tenute nel 155 a.C. dai maggiori scolarchi greci- iniziò un interesse e «un desiderio per la filosofia che non sarebbe diminuito per il resto dell’antichità» (476). Lo sviluppo delle scienze durante l’Ellenismo dà ragione all’ipotesi di Lucio Russo, per il quale il III secolo a.C. fu il tempo di una vera e propria rivoluzione scientifica negli ambiti più diversi, una rivoluzione che non è stata soltanto l’anticipatrice di quella ben più famosa del XVII secolo ma la sua vera e propria fonte. E infatti: «Il secolo e mezzo successivo al presunto floruit di Euclide vide lo sviluppo davvero straordinario di una ricerca matematica di prim’ordine» (687), di una astronomia il cui valore fu riconosciuto da Copernico, di una filologia rigorosa in grado di elaborare le metodologie di lettura e di analisi dei testi «che costituiscono ancor oggi il fulcro della disciplina filologica: l’

iamenti alle scienze, alle arti, alla filosofia. Quest’ultima vide forse proprio nell’Ellenismo la maggiore realizzazione del progetto platonico se è vero che «in molti, se non nella maggior parte dei contesti politici, la presenza e la visibilità dei filosofi fu altamente apprezzata» (468), tanto che nella stessa Roma -a partire dalle lezioni tenute nel 155 a.C. dai maggiori scolarchi greci- iniziò un interesse e «un desiderio per la filosofia che non sarebbe diminuito per il resto dell’antichità» (476). Lo sviluppo delle scienze durante l’Ellenismo dà ragione all’ipotesi di Lucio Russo, per il quale il III secolo a.C. fu il tempo di una vera e propria rivoluzione scientifica negli ambiti più diversi, una rivoluzione che non è stata soltanto l’anticipatrice di quella ben più famosa del XVII secolo ma la sua vera e propria fonte. E infatti: «Il secolo e mezzo successivo al presunto floruit di Euclide vide lo sviluppo davvero straordinario di una ricerca matematica di prim’ordine» (687), di una astronomia il cui valore fu riconosciuto da Copernico, di una filologia rigorosa in grado di elaborare le metodologie di lettura e di analisi dei testi «che costituiscono ancor oggi il fulcro della disciplina filologica: l’