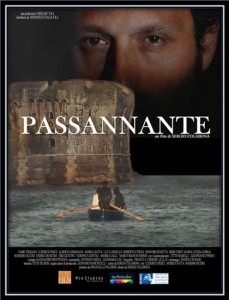

Sergio Colabona

Passannante

Con: Fabio Troiano (Passannante), Ulderico Pesce (Pesce), Andrea Satta (Satta), Alberto Gimignani (Marchitelli), Bebo Storti (il ministro), Maria Letizia Gorga (madre di Passannante)

Italia, 2011

Trailer del film

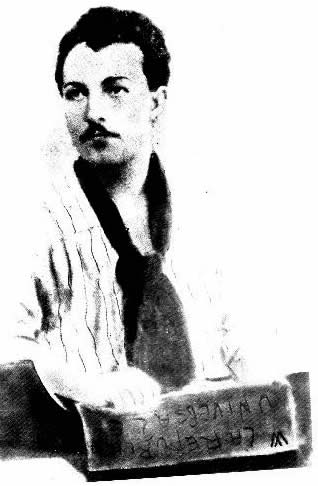

È una storia istruttiva. Giovanni Passannante era nato a Salvia di Lucania nel 1849. Poverissimo ma desideroso di apprendere, riuscì a imparare a leggere e a scrivere ed entrò in contatto con i mazziniani e con gli anarchici. Nel 1878 barattò la sua giacca con un coltellino per compiere un attentato dimostrativo contro Umberto I, in visita a Napoli. Conoscendo lo Statuto albertino, Passannante sperava di essere giudicato dal Senato in quanto responsabile di un tentato regicidio. Ma il governo e le polizie lo definirono pazzo, consegnandolo a un tribunale ordinario che lo condannò a morte. Umberto I commutò la pena in ergastolo. E fu questa la vendetta del re. Passannante venne infatti sepolto vivo in una cella bassa, buia, umidissima perché posta sotto il livello del mare, davanti all’isola d’Elba. Legato a una pesante catena lunga pochi centimetri, venne lasciato per decenni imputridire nei propri escrementi. Soltanto un’eccezionale complessione fisica lo fece -per sua disgrazia- sopravvivere. Quando un deputato lo visitò, rimase così sconvolto da attivarsi per chiederne il trasferimento. E Giovanni morì nel 1910, cieco e folle, in un manicomio criminale.

È una storia istruttiva. Giovanni Passannante era nato a Salvia di Lucania nel 1849. Poverissimo ma desideroso di apprendere, riuscì a imparare a leggere e a scrivere ed entrò in contatto con i mazziniani e con gli anarchici. Nel 1878 barattò la sua giacca con un coltellino per compiere un attentato dimostrativo contro Umberto I, in visita a Napoli. Conoscendo lo Statuto albertino, Passannante sperava di essere giudicato dal Senato in quanto responsabile di un tentato regicidio. Ma il governo e le polizie lo definirono pazzo, consegnandolo a un tribunale ordinario che lo condannò a morte. Umberto I commutò la pena in ergastolo. E fu questa la vendetta del re. Passannante venne infatti sepolto vivo in una cella bassa, buia, umidissima perché posta sotto il livello del mare, davanti all’isola d’Elba. Legato a una pesante catena lunga pochi centimetri, venne lasciato per decenni imputridire nei propri escrementi. Soltanto un’eccezionale complessione fisica lo fece -per sua disgrazia- sopravvivere. Quando un deputato lo visitò, rimase così sconvolto da attivarsi per chiederne il trasferimento. E Giovanni morì nel 1910, cieco e folle, in un manicomio criminale.

Ma non bastava, no, non bastava tutto questo. Sua madre, i fratelli e le sorelle furono anch’essi reclusi -senza aver mai commesso nulla- in un manicomio. E dopo la morte la testa di Passannante venne mozzata e il cranio e il cervello vennero dati a Lombroso. Poi rimasero per anni nel Museo criminale di Roma, sotto la dicitura di “criminale abituale”.

Ulderico Pesce è un attore che va raccontando da anni questa storia e che insieme a un cantante -Andrea Satta- e a un giornalista -Marchitelli- ha perorato davanti a ben quattro ministri di Grazia e Giustizia ciò che Antigone impose a se stessa anche a costo della morte: dare sepoltura al fratello. Incredibile è che soltanto nel 2007 i pochi resti -il corpo venne disperso- di Passannante vennero infine portati dal Museo romano al suo paese d’origine e lì tumulati. Ma, ancora una volta, senza cerimonie né ricordi. E tutto ciò mentre ai Savoia è stato permesso di tornare in Italia.

Il film racconta questa vicenda alternando la ricostruzione storica con le scene -grottesche- della perorazione verso i ministri e con parti dello spettacolo di Pesce. Un film che andava realizzato per sottrarre alla damnatio memoriae un uomo che non fece mai del male a nessuno se non a se stesso e che la ferocia dell’«Italia Unita» ha offeso da vivo e da morto.

Ma non è ancora finita. Non soddisfatti del male inflitto alla sua famiglia, i regnanti d’Italia imposero che il paese natale si dovesse chiamare Savoia di Lucania, nome che tuttora possiede. Chi impone i nomi impone se stesso. Ed è anche per questo che al paesino della Basilicata andrebbe restituito il vero nome, non insozzato da quello di un’infima dinastia di rozzi provinciali che soltanto delle circostanze estremamente fortunate portarono alla conquista dell’intera penisola. I Savoia sono sempre stati, e continuano a essere, un clan meschino e vigliacco. Dall’infoiato Vittorio Emanuele II al firmatario delle leggi razziali Vittorio Emanuele III, per tacere dei successori. Bene fece Gaetano Bresci a giustiziare Umberto I non soltanto per i fatti di Milano del 1898 ma anche per la strazio e la vendetta attuate contro Passannante. I nomi, le parole, sono la vita stessa degli umani. E che piazze e strade d’Italia siano dedicate ai Savoia assassini invece che alle loro vittime -dai cinque fucilati di Bronte del 1860 a Dirk Geerd Hamer nel 1978– è una vergogna nazionale.

Una storia istruttiva della miseria del potere.