Franco Volpi

La selvaggia chiarezza

Scritti su Heidegger

Adelphi, 2011

Pagine 336

Le Avvertenze di Franco Volpi alle traduzioni dei testi di Martin Heidegger costituiscono una tra le più chiare e profonde introduzioni al filosofo, una guida al pensiero e alla personalità di un «uomo complicato, impenetrabile, tagliente» (come scrive Antonio Gnoli, qui a p. 16) che fece di se stesso non una ma la voce stessa della filosofia. Per Heidegger infatti il lavoro filosofico è tutto. È una «scelta di vita radicale» (220) che si esprime non in quanto «attività teoretica fra le altre, come un sistema di teorie e dottrine indifferente alla vita, ma come una comprensione della vita che implica una forma di vita e dà forma alla vita. La filosofia non è solo sapere, ma è anche scelta di vita: è salvezza e redenzione» (247).

Greco tra i Greci, che per lui sono «l’alpha e l’omega della filosofia» (159); gnostico tra gli gnostici, tramite i quali va «in cerca di nuovi appigli: la gnosi, i presocratici, gli eremiti della Tebaide» (44), Heidegger fu radicalmente filosofo e radicalmente docente, fu la filosofia stessa che attraverso la sua voce/scrittura parlava e continua a parlare:

«Tutti coloro che ebbero il privilegio di ascoltare direttamente Heidegger, disposti o meno che fossero a seguirlo nel cammino da lui intrapreso, su un punto concordano nelle loro testimonianze: l’‘insegnamento orale’ di questo ‘sciamano della parola’ aveva un qualcosa di travolgente. Osservare Heidegger ‘al lavoro’, vederlo all’opera nell’atto stesso del pensare, nel confronto diretto con i problemi, i testi e la tradizione della filosofia, era come assistere allo spettacolo di una forza della natura» (69).

Le analisi di Volpi costituiscono un itinerario über, oltre, al di là di un primo e secondo Heidegger; al di là di idealismo e realismo; al di là di soggettività e oggettività; al di là dell’equivoco nazista; lontano sia dal «neoumanesimo classicheggiante, sia dalla Weltanschauung cattolico-umanista di un Theodor Haecker […] sia infine dall’ideologia nazionalsocialista» (155); al di là del bene e del male, «virtù e morale hanno ormai soltanto la bellezza di fossili rari» (125); al di là di vitalismo e teoreticismo; e invece a favore di «una comprensione della vita che non sia, ancora una volta, né teoria astratta lontana dalla fatticità del vivere, né semplice lasciarsi andare al suo irrequieto fluire. La comprensione heideggeriana della vita ha uno statuto equidistante sia dall’uno che dall’altro estremo. È una ‘filosofia pratica’ che si distingue dalla vita per quel che basta a capirla nel suo movimento proprio, per poi ricadere subito su di essa e guidarla, sulla scorta di tale comprensione, alla sua riuscita, alla sua salvezza, riprendendola dalla perdizione e aiutandola a ritrovare se stessa» (253).

Al di là di categorie e dualismi che furono significativi ma che sono ormai diventati dei miti teoretici invalidanti, «la coerente e martellante interrogazione filosofica heideggeriana» (157) ripropone l’antica domanda dei filosofi: «pourquoy il y a plustôt quelque chose que rien? Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts? Perché è in generale l’ente e non piuttosto il Niente?» (229), perché c’è la pienezza del qualcosa piuttosto che l’abisso del nulla?

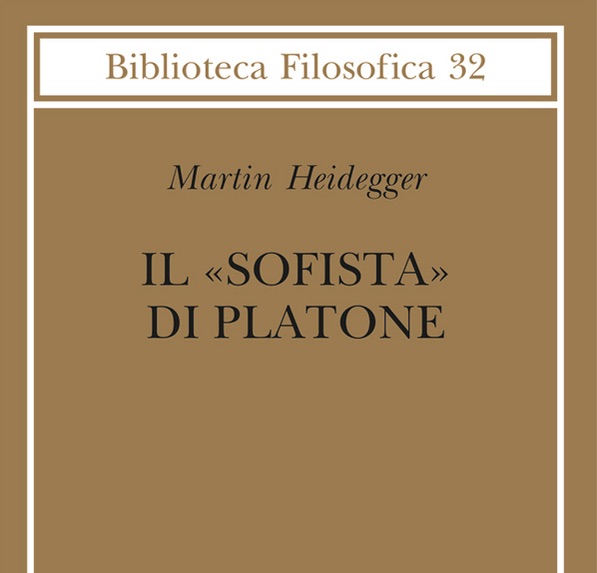

Il tentativo di rispondere a tale domanda è la filosofia di Heidegger ed è la filosofia di Aristotele. Quest’uomo fu sostanzialmente un aristotelico, come è chiaro dalla ricchezza, densità e numero dei riferimenti allo Stagirita, è chiaro dalla fonte primaria che l’Etica Nicomachea rappresenta per Sein und Zeit, è chiaro dalla convinzione che sempre nutrì che «soltanto con Aristotele la filosofia giunge all’attuazione piena della sua natura di ontologia, giacché solo con lui si introduce in maniera consapevole ed esplicita la differenza tra la considerazione dell’essere e quella dell’ente» (196).

Questa differenza è la metafisica nel suo scaturire e nel suo tornare –Kehre in tedesco fa riferimento anche ai tornanti delle strade di montagna-; nel suo trasformare in ontologia ogni cosa che tocca, ogni questione che affronta, ogni domanda che pone, ogni risposta che tenta. Perché «il bisogno di metafisica precede la descrizione logico-scientifica dell’ente, ed è una possibilità radicata nella struttura stessa dell’esserci» (219).

Metafisica, Seinsfrage, ontologia, significano e si squadernano «come Ereignis, ‘evento-appropriazione’, cioè come coappartenenza di Essere ed esserci» (279), Eternità e Divenire, Χρόνος e Aἰών, βίος e ζωή, Uno e Molti, Ἁρμονία e Πόλεμος, e soprattutto Identità e Differenza. La metafisica, la sua potenza, è il pensiero che tiene ferme le differenze in quanto differenze e nello stesso tempo ne mostra le relazioni, senza le quali le differenze non sorgerebbero, non apparirebbero, non sarebbero.

La più fonda, fondante, fondamentale delle identità e differenze con le quali il bambino eracliteo gioca e dà esistenza al mondo è quella tra gli enti e l’essere, tra lo stare e il durare, tra il Sein e il Wesen. Insieme costituiscono il καιρός, il tempo perfetto. Il pensiero di Martin Heidegger riverbera questa perfezione e la indica. L’ontologia fenomenologica ha in lui mostrato l’interminata dinamica di essere, verità e tempo. Ha mostrato ed è stata la metafisica finalmente compiuta e quindi oltrepassata, über.