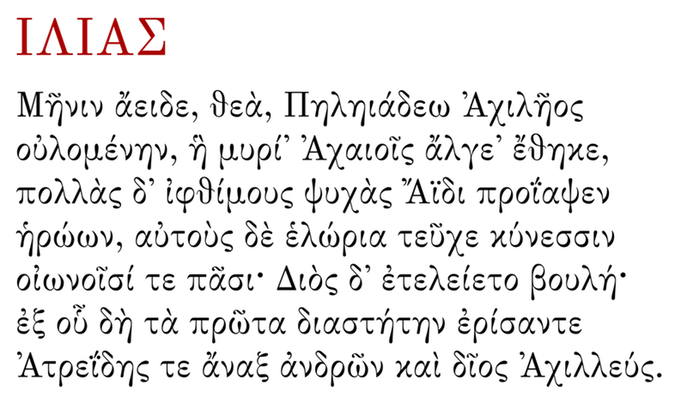

Il titolo è del tutto ed efficacemente esplicativo dei contenuti del libro: Nel laboratorio di Omero (Vincenzo Di Benedetto, Einaudi 1994). Uno dei suoi obiettivi è infatti andare oltre l’enigma omerico per scomporre e analizzare la tecnica e la poetica dell’Iliade come entrando nel laboratorio, appunto, di Omero. Laboratorio che appare in tutta la sua ricchezza di invenzioni, varianti, soluzioni innovative e assai creative, in tutta la sua «altissima elaborazione formale» (p. VIII), della quale fanno parte i rapporti del narratore con il personaggio. Al quale il narratore fa da spalla, con il quale gioca e dissente, il cui impeto spesso frena, i cui livelli di conoscenza articola in modo differente, al quale parla, che fa entrare in contraddizione con se stesso e con altri personaggi: «Le differenti versioni sono tutte vere, anche se incongruenti tra di loro. Ciò che conta per Omero è la realtà del segmento narrativo che egli volta per volta costruisce e di fronte a questa realtà anche una eventuale incongruenza appare un dato secondario» (79); «Lo stesso evento è visto dunque in modo diverso, a seconda del personaggio che ne riferisce e della situazione in cui egli si trova» (81).

Il poeta dell’Iliade ama e costruisce di continuo delle corrispondenze simmetriche e delle strutture parallele che emergono nella concordia discors fra Achei e Troiani, nella «corrispondenza/incontro […] in atti e situazioni che vanno al di là della guerra che li contrappone gli uni agli altri» (94) e che toccano il loro culmine nelle numerose e intense corrispondenze dell’ultimo libro del poema, nell’episodio che vede il confronto duro e alla fine solidale tra Achille e Priamo, al quale l’eroe ha ucciso il figlio. Numerose e assai significative sono le corrispondenze interne fra episodi e stilemi che si trovano e ritrovano anche a grande distanza tra le parti del poema. Un sistema di corrispondenze a distanza che è di tali dimensioni da costituire per Di Benedetto «uno dei segni più eloquenti di un’organizzazione del poema secondo un disegno preciso dell’autore, fin nei minimi particolari. Dato questo sistema di corrispondenze, si può escludere con tranquilla coscienza una composizione estemporanea del poema. E invece attraverso il gioco delle corrispondenze a distanza siamo in grado di cogliere tutta una serie di snodi di primaria importanza nella organizzazione del racconto» (178), a cominciare dalle profonde corrispondenze tra la parte iniziale e quella finale dell’opera.

Anche per questo è opportuno andare al di là della questione – discussa, studiata e celebrata – della oralità del poema. Sarebbe infatti «improprio delegare alla modalità della trasmissione del testo tutta una serie di questioni attinenti alla composizione dell’opera, al suo articolarsi in parti interrelate tra di loro, alla diversità dei registri espressivi» (104).

La pluralità delle relazioni tra il narratore e i suoi personaggi; le corrispondenze e riprese interne; la simmetria e insieme gli scarti consapevoli, giustificano la tesi di fondo di questo libro, vale a dire «che c’era nella mente del narratore un piano ben preciso, un piano che garantisce dell’unità del poema» (265).

Omero è completamente immerso nel suo mondo, sia dal punto di vista ideologico sia stilistico, ma va anche al di là di esso, mettendo in discussione la materia stessa del suo poetare e riuscendo «a realizzare poesia – e grandissima poesia – in quanto egli va al di là di questo sistema e si crea, come Achille di fronte ad Agamennone, uno spazio a sé» (358).

Queste parole conclusive del libro arrivano alla fine di un’analisi le cui strutture ho cercato di indicare e che entra nel dettaglio di una miriade di specifiche tematiche, tra le quali – solo per citarne alcune – la stoltezza/accecamento degli umani di fronte agli eventi; la progressiva costruzione di una ψυχή, di una mente consapevole della propria esistenza, anche mediante monologhi e riflessioni su quanto accade e su ciò che il personaggio sente come propria reazione all’accadere; un antropomorfismo molto lontano da quello dei monoteismi poiché fondato anch’esso sull’identità/differenza tra il divino e l’umano.

L’esito ermeneutico complessivo di queste analisi complesse, raffinate, erudite e assai chiare è che nella costruzione del poema e nel racconto delle sue vicende Omero sia andato consapevolmente al al di là della guerra, che pure dell’Iliade è pervasiva sostanza: «La grandezza di Omero (e anche ciò che rende difficile capire appieno la sua opera) consiste nel fatto che egli fa un poema che racconta una guerra, e questo racconto è realizzato con pieno gusto del narrare e con un prodigioso senso del fattuale; e nello stesso tempo, però, il poeta svela una fascia di realtà profonda, che va al di là della guerra, come svuotandola. Nel mentre fa poesia, il poeta dell’Iliade ha il coraggio di mettere in discussione quella che in origine appare come la base stessa del suo poetare (251-252). Dentro e oltre la guerra, il poeta ha colto il potere della morte come dato fondante dell’esistenza, un Sein-zum-Tode che ha nella metafora degli umani/foglie una sua limpida e concreta espressione.

O Tidide coraggioso, perché chiedi della mia stirpe?

Quale è la stirpe delle foglie, tale anche degli uomini.

Le foglie il vento le sparge a terra, e altre la selva

fiorente ne genera, e arriva il tempo di primavera;

così la stirpe degli uomini ora germoglia e ora svanisce.

(VI, 145-149, parole di Glauco rivolte a Diomede, qui a p. 319)

O scuotitore della terra, non potresti dire che saggio

io sono se contro di te combatterò a causa degli uomini

infelici, i quali simili alle foglie alcune volte

sono pieni di ardore, loro che mangiano il frutto della terra,

e altre volte periscono esanimi. Ma immediatamente

cessiamo di combattere. La guerra la facciano loro.

(XXI, 463-466, discorso di Apollo a Poseidone, qui a p. 321)

Coerentemente, il poema si chiude con la celebrazione del rito funebre in onore di Ettore, in emblematica corrispondenza con quello in onore di Patroclo, da lui ucciso.

Oἳ φύλλοισιν, simili a foglie.