L’inganno perfetto

(The Good Liar)

di Bill Condon

Con: Ian McKellen (Roy Courtnay), Helen Mirren (Betty McLeish), Jim Carter (Vincent), Russell Tovey (Steven), Willem Dafoe (Paul)

USA, 2019

Trailer del film

«Sono segreti fra te, dio, il diavolo e i morti». In questa frase della protagonista è racchiuso il senso di un thriller storico e psicologico che si muove nello spazio tra Londra e Berlino, nel tempo tra gli anni Zero del XXI secolo e gli anni Quaranta del Novecento.

I segreti sono quelli della natura umana, del δαίμων di ciascuno, che è molto più del carattere psichico; è l’incoercibile forza scaturita dalla profondità delle generazioni, del ciclo di nascita/morte, della casualità e del tumulto della materia. Nulla può opporsi al modo in cui ciascuno è plasmato, neppure il proprio interesse. È quanto si vede con chiarezza nella vicenda di Roy Courtnay, nella storia dell’umano che sta dietro a questo e ad altri nomi: una sconfinata avidità, un costante inganno, una pura malvagità.

Il dio è questo demone che guida le scelte, i passi, gli sguardi, gli scopi di ciascun mortale. Il diavolo è la natura umana. I morti sono i silenzi che ci accompagnano, le presenze che ci guidano, i passi che ci indirizzano, la compagnia verso la quale andiamo, gli affetti più stabili, i più pacati.

The Good Liar racconta per due terzi una storia scorrevole e quasi romantica, sin dall’inizio classicamente e piacevolmente truffaldina, ma che poi vira improvvisamente su tonalità tragiche, perdendo quindi in coerenza e guadagnandone in βία, in violenza.

Il racconto si chiude su due sguardi, entrambi intrisi di segreti e di morti. Quello maschile è la nequizia che neppure l’abisso placa, quello femminile è la malinconica dolcezza che neppure il lutto cancella.

ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων (Eraclito, DK 119, Mouraviev 63).

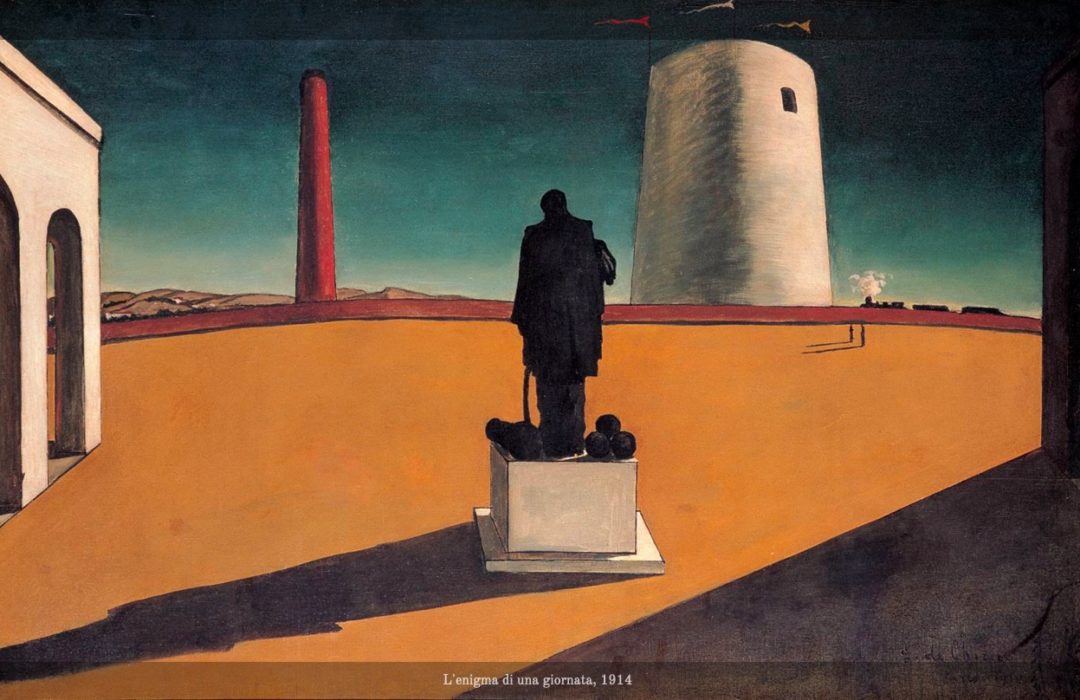

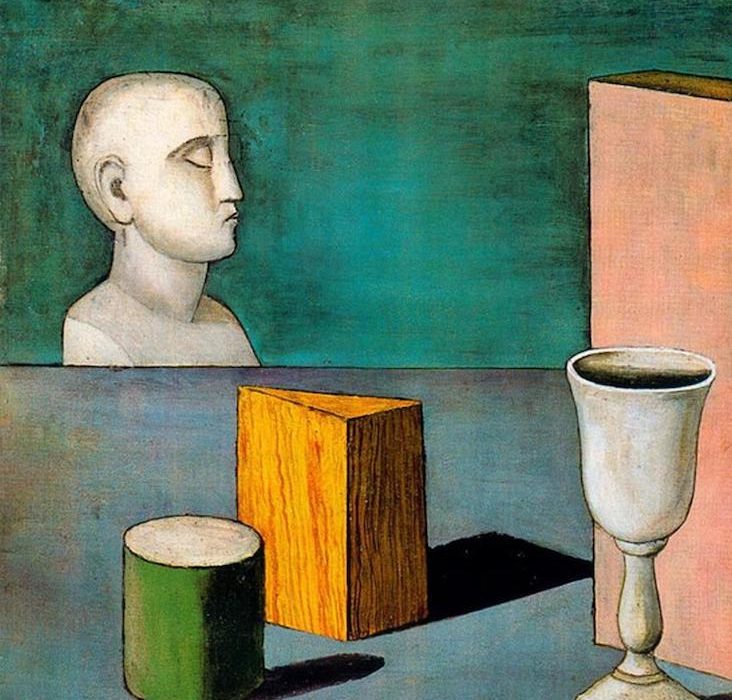

Il mito come distanza si fa ironia, soprattutto nei numerosi Autoritratti. Da quello nietzscheano del 1911 -che ha come epigrafe sulla cornice «Et quid amabi nisi quod aenigma est?», che cosa amerò se non qualcosa che si faccia enigma?, a quelli in veste di torero, principe, o semplicemente nudo. Autoritratti che non sono soltanto espressione dell’inevitabile narcisismo ma anche della consapevolezza che il corpo è quanto di più intimo noi siamo.

Il mito come distanza si fa ironia, soprattutto nei numerosi Autoritratti. Da quello nietzscheano del 1911 -che ha come epigrafe sulla cornice «Et quid amabi nisi quod aenigma est?», che cosa amerò se non qualcosa che si faccia enigma?, a quelli in veste di torero, principe, o semplicemente nudo. Autoritratti che non sono soltanto espressione dell’inevitabile narcisismo ma anche della consapevolezza che il corpo è quanto di più intimo noi siamo.

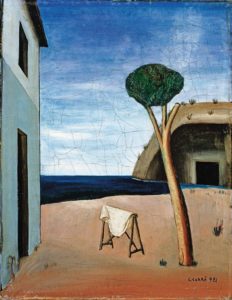

mare (1921, qui accanto), Dopo il tramonto (il faro) (1927), Cavallo sulla spiaggia (1952), le cui costanti sono l’inoltrepassabile solitudine e la potente malinconia che emergono anche nei versi di Ungaretti, del quale Carrà fu amico.

mare (1921, qui accanto), Dopo il tramonto (il faro) (1927), Cavallo sulla spiaggia (1952), le cui costanti sono l’inoltrepassabile solitudine e la potente malinconia che emergono anche nei versi di Ungaretti, del quale Carrà fu amico.