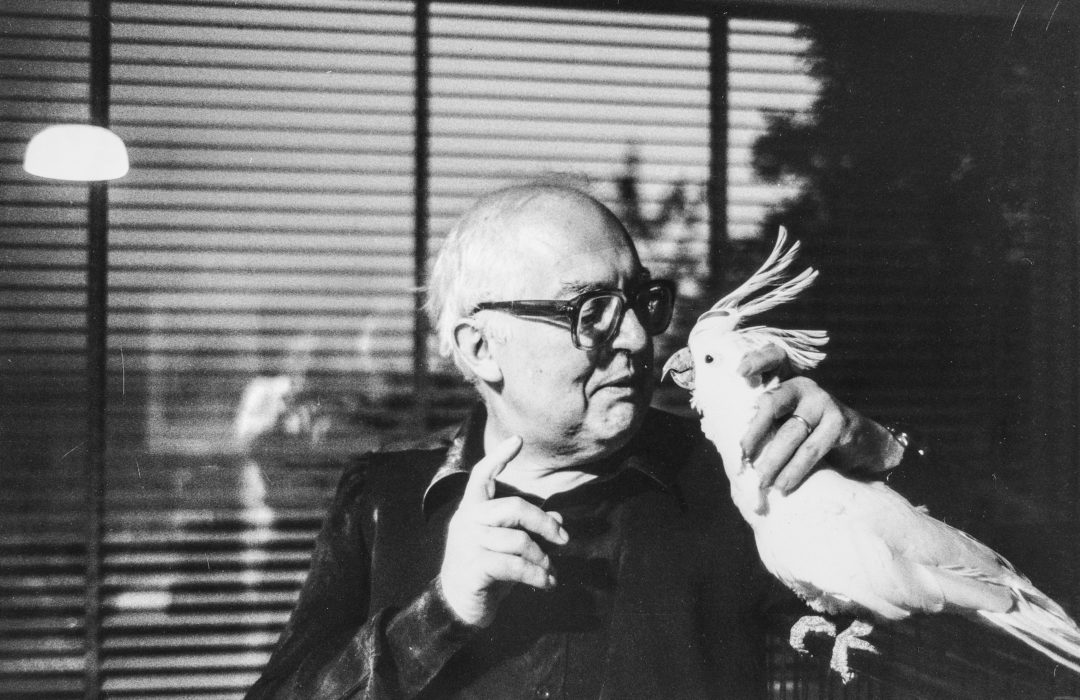

Che cosa significhi e che cosa sia l’intelligenza è questione assai dibattuta. Propongo la lettura di un testo che mostra l’intelligenza all’opera. Si tratta della Relazione di minoranza del deputato Leonardo Sciascia, redatta il 22 giugno 1982 per la «Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia» (Legislatura VIII —- Disegni di legge e relazioni-documenti, pp. 397-413).

A 38 anni di distanza da un evento che ha determinato la storia Italia, volgendola in farsa tragica, è ormai del tutto evidente che le Brigate Rosse costituirono il braccio armato di forze e organizzazioni ben collocate dentro lo Stato italiano e promosse dagli Stati Uniti d’America. Recenti acquisizioni mostrano che la mattina del 16 marzo 1978 in via Fani erano presenti uomini della ‘ndrangheta. Da parte sua, Claudio Signorile -all’epoca vicesegretario del Partito Socialista Italiano- ha ribadito quanto ha dichiarato più volte, vale a dire che «in realtà la morte di Moro era funzionale a interessi terzi, categoria sulla quale Signorile insiste molto, cioè altre organizzazioni o intelligence internazionali; il potere reale alle fine, dice ancora, era nelle mani di chi controllava l’ostaggio e non è detto che fossero le Br» (Fonte il Fatto Quotidiano, 17.7.2016).

Si trattò, insomma, di un omicidio di Stato, come la più parte dei grandi crimini che sono avvenuti in Italia dal 1945 in poi.

Metto qui a disposizione l’intero volume che comprende la Relazione di Sciascia. Mi limito a riportare alcuni brani di un testo letterariamente splendido e concettualmente argomentato, acuto, libero, ironico, lucido, distante e appassionato. Di un testo, vale a dire, intelligente.

============

La domanda prima ed essenziale cui la Commissione ha il dovere di rispondere, a noi appare invece questa: perché Moro non è stato salvato nei cinquantacinque giorni della sua prigionia, da quelle forze che lo Stato prepone alla salvaguardia, alla sicurezza, all’incolumità dei singoli cittadini, della collettività, delle istituzioni? (p. 400).

Si può nettamente rispondere che non solo le carenze ci furono, ma che ai tentativi della Commissione per accertarle sono state opposte denegazioni così assolute da apparire incredibili (400).

Leonardi aveva chiesto altri uomini, al Ministero dell’Interno: forse in più, forse in sostituzione di quelli che già aveva e che non gli pareva fossero «ben preparati per il servizio che dovevano svolgere». Questa richiesta, che la signora Leonardi colloca tra la fine del 77 e il principio del 78, non ha lasciato traccia né nei documenti né nella memoria di chi avrebbe dovuto riceverla. […] Il che, ribadiamo, non è credibile: Leonardi può non aver parlato col generale Ferrara, ma con qualcuno dei «comandi gerarchici della capitale» ha parlato di certo. Che ne sia scomparsa ogni traccia e che lo si neghi è un fatto straordinariamente inquietante. (401-402)

Prevalentemente condotte «a tappeto» (e però, come si vedrà, con inconsulte eccezioni) le operazioni di quei giorni erano o inutili o sbagliate. Si ebbe allora l’impressione — e se ne trova ora conferma — che si volesse impressionare l’opinione pubblica con la qualità e la vistosità delle operazioni, noncuranti affatto della qualità. […] Che senso aveva istituire posti di blocco, controllare mezzi e persone, la mattina del 16 marzo, a Trapani o ad Aosta? Nessuno: se non quello di offrire lo spettacolo dello «sforzo imponente». Si partì dunque — per volontà o per istinto — verso effetti spettacolari e forse confidando nel calcolo della probabilità (che non funzionò). Ed è comprensibile che per conseguire tali effetti si sia trascurato l’impiego di forze meno imponenti ma più sagaci per dare un corso meno vistoso ma più producente alle indagini: a tal punto che la Commissione si è sentita rispondere dall’allora questore di Roma che mancava di uomini per un lavoro di pedinamento che non ne avrebbe richiesto più di una dozzina; mentre solo a Roma 4.300 agenti spettacolarmente ma vanamente annaspavano. (403)

Intanto il giorno 18 — il terzo dei cinquantacinque — la polizia, nelle sue operazioni di perquisizione a tappeto, arrivava all’appartamento di via Gradoli affittato a un sedicente ingegnere Borghi, più tardi identificato come Mario Moretti. Vi arrivò: ma si fermò davanti alla porta chiusa […] e in ordine all’istinto e al raziocinio professionale una porta chiusa, una porta cui nessuno rispondeva, doveva apparire tanto più interessante di una porta che al bussare si apriva. E tanto più che il dottore Infelisi, il magistrato che conduceva l’indagine, aveva ordinato che degli appartamenti chiusi o si sfondassero le porte o si attendesse l’arrivo degli inquilini. Ordine eseguito in innumerevoli casi, e con gran disagio di cittadini innocenti; ma proprio in quell’unico caso (unico per quanto sappiamo), che poteva sortire a un effetto di incalcolabile portata, non eseguito. Pare che l’assicurazione dei vicini che l’appartamento fosse abitato da persone tranquille, sia bastata al funzionario di polizia per rinunciare a visitarlo: mentre appunto tale assicurazione avrebbe dovuto insospettirlo. È pensabile che le Brigate Rosse non si comportassero tranquillamente e anzi più tranquillamente di altri, abitando piccoli appartamenti di popolosi quartieri? (404-405)

Il suggerimento della signora Moro, di cercare a Roma una via Gradoli, non fu preso in considerazione; le si rispose, anzi, che nelle pagine gialle dell’elenco telefonico non esisteva. Il che vuol dire che non ci si era scomodati a cercarla, quella via, nemmeno nelle pagine gialle: poiché c’era. (405)

E a questo punto altro garbuglio, altro mistero: i giornalisti arrivarono prima della polizia; i carabinieri seppero della scoperta soltanto perché riuscirono a intercettare una comunicazione radio della polizia. (405)

Il qual materiale, a giudizio del dottor Infelisi non apportava alcuna indicazione relativamente al luogo in cui poteva trovarsi Moro; ma sente il bisogno, il giudice, di mettere questo inquietante inciso: «almeno quello di cui io ho avuto conoscenza»: così aprendo come possibile il fatto che possa esserci stato del materiale sottratto alla sua conoscenza. Insomma: tutto quel che intercorre dal 18 marzo al 18 aprile intorno al covo di via Gradoli attinge all’inverosimile, all’incredibile: spiriti (che in una lettera inviata dall’onorevole Tina Anselmi alla Commissione appaiono molto meglio informati di quanto poi riferito dai partecipanti alla seduta), provvidenziale dispersione d’acqua (ma la Provvidenza aiutata, per distrazione o per volontà, da mano umana), assenza della più elementare professionalità, della più elementare coordinazione, della più elementare intelligenza. (406)

Ma a chi, in Commissione, si meravigliava non avere la polizia presa una così elementare misura, come quella di far sorvegliare i capi dell’Autonomia, il questore De Francesco rispondeva che mancava di uomini. E ne teneva impegnati più di 4000 in operazione di parata! (407)

Ci si chiede da che tanta estravaganza, tanta lentezza, tanto spreco, tanti errori professionali possano essere derivati .(408)

Ma crediamo che l’impedimento più forte, la remora più vera, la turbativa più insidiosa sia venuta dalla decisione di non riconoscere nel Moro prigioniero delle Brigate Rosse il Moro di grande accortezza politica, riflessivo, di ponderati giudizi e scelte, che si riconosceva (riconoscimento ormai quasi unanime: appunto perché come postumo, come da necrologico) era stato fino alle 8,55 del 16 marzo. (408)

Non si vede perché Moro, uomo di grande intelligenza e perspicacia, avrebbe dovuto comportarsi come un cretino: se gli era consentito di guadagnar tempo e di comunicare con l’esterno, di queste due favorevoli circostanze non poteva non approfittare. […] La cifra dei suoi messaggi poteva, per esempio, essere cercata nell’uso impreciso di certe parole, nella disattenzione appariscente. Quando Cossiga e Zaccagnini, per dire delle condizioni in cui Moro si trovava, citano la frase di una sua lettera (quella, appunto, diretta a Cossiga ministro dell’Interno): «mi trovo sotto un dominio pieno e incontrollato», è curioso non si accorgano che proprio questa contiene una incongruenza e che non definisce precisamente il tipo di dominio sotto cui Moro si trovava. Che vuol dire, infatti, «incontrollato»? Chi poteva o doveva controllare le Brigate Rosse? E perciò appare attendibilissima (e specialmente dopo le rivelazioni degli ex brigatisti) la decifrazione che ci è stata suggerita: «mi trovo in un condominio molto abitato e non ancora controllato dalla polizia». (409-410)

Un ultimo particolare si vuole mettere in evidenza, a dimostrare come la volontà di trovare Moro veniva inconsciamente deteriorandosi e svanendo. Subito dopo il rapimento, venne istituito un Comitato Interministeriale per la Sicurezza che si riunì nei giorni 17, 19, 29, 31 del mese di marzo; una sola volta in aprile, il 24; e poi nei giorni 3 e 5 maggio. Ma quel che è peggio è che il Gruppo politico-tecnico-operativo, presieduto dal ministro dell’Interno e composto da personalità del governo, dai comandanti delle forze di polizia e dei servizi di informazione e sicurezza, dal questore di Roma e da altre autorità di pubblica Sicurezza, si riunì quotidianamente fino al 31 marzo, ma successivamente tre volte per settimana. Solo che di queste riunioni dopo il 31 non esistono verbali e «non risultano agli atti nemmeno appunti». Ed era il gruppo — costituito con giusto intento — che doveva vagliare le informazioni, decidere le azioni, avviarle e coordinarle.

============

Eppure in quei 55 giorni del sequestro Moro le informazioni riservate non mancarono, soggetti onesti operarono, circostanze favorevoli ci furono.«Ma -scrive Sciascia- appunto dei vantaggi non si è saputo fare alcun uso» (p. 404). Un’affermazione illuminante, quest’ultima, e che mi ha ricordato il brano di un libro da Sciascia molto letto e molto amato.

«Noi abbiam cercato di metterla in luce, di far vedere che que’ giudici condannaron degl’innocenti, che essi, con la più ferma persuasione dell’efficacia dell’unzioni, e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti; e che anzi, per trovarli colpevoli, per respingere il vero che ricompariva ogni momento, in mille forme, e da mille parti, con caratteri chiari allora com’ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d’ingegno, e ricorrere a espedienti, de’ quali non potevano ignorar l’ingiustizia. Non vogliamo certamente (e sarebbe un tristo assunto) togliere all’ignoranza e alla tortura la parte loro in quell’orribile fatto: ne furono, la prima un’occasion deplorabile, l’altra un mezzo crudele e attivo, quantunque non l’unico certamente, né il principale. Ma crediamo che importi il distinguerne le vere ed efficienti cagioni, che furono atti iniqui, prodotti da che, se non da passioni perverse?»

Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame, «Introduzione».

[Devo la segnalazione di questo documento a Dario Sammartino, che ringrazio ancora una volta]