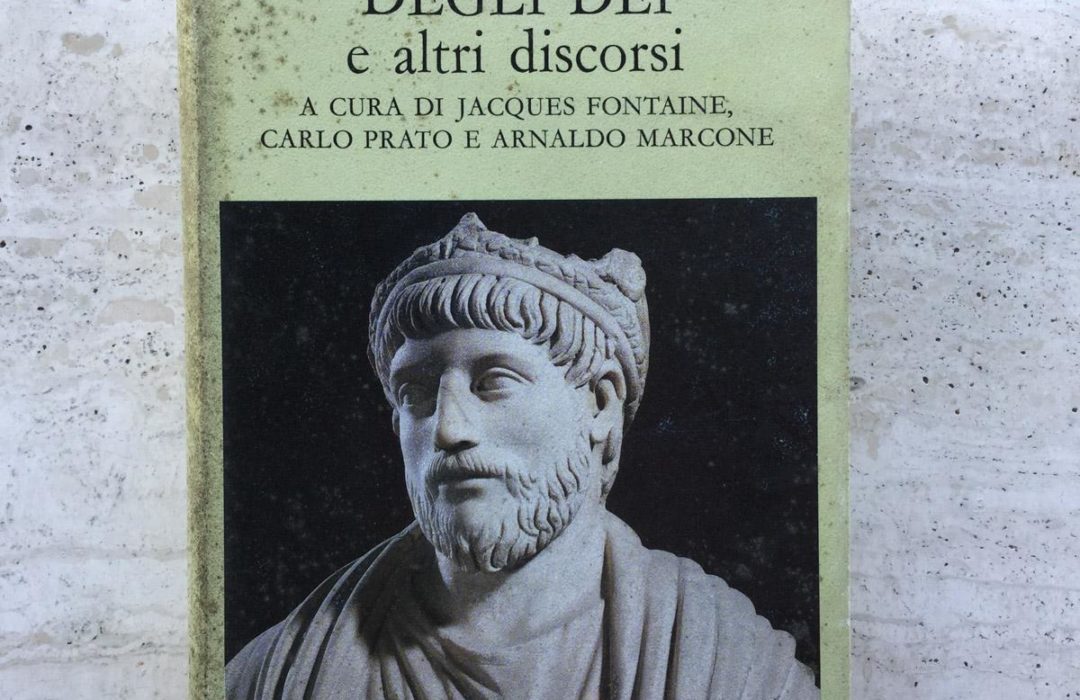

ALLA MADRE DEGLI DEI e altri discorsi

di Giuliano Imperatore

Introduzione di Jacques Fontaine

Testo critico a cura di Carlo Prato

Traduzione e commento di Arnaldo Marcone

Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore

Milano 1997

Pagine CX-351

Posto esattamente a metà fra l’epoca di Marco Aurelio e quella di Giustiniano, l’imperatore Giuliano rimane per molti versi un enigma della storia tardoantica. Di una personalità così complessa, la cui azione ha suscitato passioni opposte e feroci, è difficile dire chi veramente sia stato e che cosa abbia rappresentato dentro un’istituzione e un mondo che andavano lentamente sgretolandosi. Forse Giuliano capì assai meglio di tanti altri una delle ragioni che contribuivano dall’interno alla dissoluzione della Romanità e cercò di fermarne l’espansione con i mezzi che la cultura, la fede, il potere gli mettevano a disposizione. Stratega capace e lettore onnivoro, sacerdote pagano e filosofo neoplatonico, imperatore austero e autore pungente di satire, Giuliano è forse davvero l’ultimo grande politico romano come Plotino fu l’ultimo filosofo greco.

Costretto al potere dalle circostanze, avrebbe preferito vivere sempre nella sua Atene interiore ma vide nell’ascesa alla carica imperiale un segno della Moira che gli imponeva una missione titanica: salvare la fede negli dèi mentre trionfava la fede nel Galileo. Cercò, quindi, Giuliano di opporsi al cristianesimo prendendo da esso alcune delle sue armi. Tentò, infatti, di trasformare la religione dei padri in una sorta di ellenismo ecclesiastico « “entrando nel platonismo” così come si dice di un religioso cristiano che “entra negli ordini”» (pag. XVIII). L’imperatore innesta sul tronco della metafisica greca gli apporti magici, teurgici, eclettici della tarda paganità, sperimentando -alla fine- «una sorta di superamento dialettico del paganesimo antico e dello stesso cristianesimo, riassorbendoli in una teosofia solare, che si fonda sulle speculazioni dell’ultimo neoplatonismo» (LV). Giuliano ritiene, infatti, «che le teorie dello stesso Aristotele siano incomplete, se non si integrano con quelle di Platone e, ancora di più, con gli oracoli resi dagli dei» (Alla Madre degli dei, 162 c-d, 4, 36-38, pag. 55).

Del cristianesimo assume l’organizzazione ecclesiastica e gli intenti pastorali e propagandistici, cercando di creare una vera e propria chiesa pagana. Dal cristianesimo, dal neoplatonismo e dalla gnosi assorbe anche il disprezzo per la materia e per le masse dedite solo ai piaceri, in particolare a quelli sessuali. La salvezza di un uomo consiste per Giuliano nel riconoscere dentro di sé la scintilla del divino che è la luce della conoscenza.

I testi che compongono questa raccolta sono diversi fra di loro. La Lettera a Temistio trasmette tutta la preoccupazione nutrita da Giuliano di non essere all’altezza del compito che gli dèi hanno voluto affidargli; Alla Madre degli dei è il manifesto dell’ellenismo teosofico del suo autore; A Helios re costituisce una sintesi molto ricca della speculazione neoplatonica del IV secolo; nel Misopogon, infine, Giuliano mostra le ragioni profonde, personali e passionali, del suo paganesimo attraverso una originale demolizione di se stesso che si risolve in dura invettiva contro Antiochia, la città da lui beneficata ma ormai in preda all’empietà dei cristiani e contemporaneamente vittima della sua antica immoralità. In tutti questi scritti risulta però comune il vivo desiderio di Giuliano d’esser considerato filosofo. Egli sa che il beneficio che potrà dare agli umani non dipende tanto dalla carica politica che ricopre quanto dal pensiero che esprime. Infatti: «chi fu salvato grazie alle vittorie di Alessandro? (…) Al contrario, quanti oggi si salvano grazie alla filosofia, si salvano attraverso Socrate» (Lettera a Temistio, 264 d, 10, 41-46, pag. 35) E, come Socrate, Giuliano morì da «eroe neoplatonico, proibendo che si piangesse dal momento che era sul punto di salire al cielo e di confondersi con il fuoco delle stelle» (Ammiano, XXV 3, 21; pag. 283). Il suo nome fra le stelle, in qualche modo, è rimasto come segno di un tentativo nobile e impossibile, mentre i nomi di altri imperatori pagani e cristiani non sono -come il suo- altrettanto liberi dalla ferocia e dal fanatismo.