Il mito è l’essenza stessa del linguaggio e della vita. Comunità, etnie, individui, popoli, in esso abitano e in esso si specchiano. Alla radice di tale potenza c’è secondo Robert Graves la donna. Un matriarcato ontologico fa sì che nel «complesso religioso arcaico non vi erano né dèi né sacerdoti, ma soltanto una dea universale e le sue sacerdotesse; la donna infatti dominava l’uomo, sua vittima sgomenta» (Robert Graves, I miti greci, trad. di Elisa Morpurgo, Longanesi 2011, § 1, p. 22)

La Terra è femmina; le Erinni -«Tisifone, Aletto e Megera» che «vivono nell’Erebo e sono più vecchie di Zeus e di tutti gli olimpi» (§ 31, p. 108) sono femmine; le Moire/Parche (Clòto, Làchesi e Àtropo) sono femmine; Afrodite (potenza del corpo) è femmina; Atena (la mente) è femmina; persino l’autrice dell’Odissea è probabilmente una femmina, e già Samuel Butler «vide in Nausicaa l’autoritratto dell’autrice, una giovane e geniale nobildonna siciliana del distretto di Erice» (§ 170, p. 678), la quale costruì sotto l’apparenza di un poema il primo romanzo greco, la cui geografia va dalla Sicilia alla Norvegia.

Dentro tutto questo e dietro ogni mito, Graves scorge la presenza della Dea Bianca -rappresentata dalla Luna e dalle sue fasi-, della sua potenza, della sua attrazione, del suo divenire. Nulla a che fare, quindi, con resoconti e letture soltanto filologiche -anche se l’erudizione di Graves è immensa- né con le banalità psicologiche di Freud e Jung, che riducono il Cosmo alla misera misura del cervello umano -«Secondo quell’antico culto il nuovo re, benché straniero, era considerato in teoria figlio del vecchio re che egli uccideva, sposandone poi la vedova: una consuetudine che gli invasori patriarcali interpretarono erroneamente come parricidio e incesto. La teoria freudiana che ‘il complesso di Edipo’ sia un istinto comune a tutti gli uomini, fu suggerita dal fraintendimento di questo aneddoto. Plutarco, pur narrando (Iside e Osiride, 32) che l’ippopotamo ‘uccise il genitore e violentò la genitrice’, non ne avrebbe mai dedotto che ogni uomo ha il complesso dell’ippopotamo» (§ 105, p. 342). Qui non ci sono neppure attualizzazioni o classicismi. L’autore semplicemente racconta i miti e in questo modo mostra tutta la loro potenza, oggi come ieri, come sempre.

Li racconta esponendo un numero assai grande di varianti quasi per ogni nome e per ogni circostanza. E questo conferma che anche il mito, come la filosofia, è un gioco di Identità e Differenza nel quale si esprime la ricchezza senza fine del tempo.

Ci sono tutti i miti dei Greci, proprio tutti anche i più sconosciuti, ci sono tutti i personaggi, tra i quali emergono Eracle con la sua immensa forza; Odìsseo, il quale «è un personaggio chiave della mitologia greca» proprio perché «sebbene fosse nato da una figlia del corinzio dio del Sole e avesse conquistato Penelope all’uso antico, vincendo una corsa podistica, egli infrange la secolare legge matriarcale, insistendo perché Penelope venga a vivere nel suo regno anziché trasferirsi in quello di lei» (§ 160, p. 602); il titano Encèlado, contro il quale Atena scagliò il masso che uccidendolo lo trasformò nella Sicilia; Cecrope animalista, il quale «offriva agli dèi soltanto focacce d’orzo, astenendosi persino dal sacrificare animali» (§ 38, p. 125); Dedalo che visse a lungo «tra i Siciliani, costruendo molti splendidi edifici» (§ 92, p. 284); Medea, la maga più potente di tutte, che «non morì mai, ma divenne immortale e regnò nei Campi Elisi dove alcuni sostengono che fu lei, e non Elena, la sposa di Achille» (§ 157, p. 573); Penelope, che se per Omero/Nausicaa rimase fedele al suo sposo, secondo altre tradizioni fu in realtà la madre di Pan, da lei nato «dopo che essa si accoppiò promiscuamente con tutti i suoi pretendenti durante l’assenza di Odisseo», versione che «si ricollega alla tradizione delle orge sessuali pre-elleniche» (§ 160, p. 603).

E poi ancora: la guerra, come quella paradigmatica di Troia che aveva opposto l’Asia all’Europa, che Zeus e Temi fecero scoppiare forse per rendere famosa Elena oppure per esaltare e confermare la potenza dei semidei che la combatterono «e al tempo stesso decimare le tribù popolose che opprimevano la faccia della Madre Terra» (§ 159, p. 584); i costumi, come l’usanza di vestirsi di nero in occasione dei lutti, prodotta dal bisogno «di ingannare le ombre dei morti, alterando il proprio aspetto» (§ 114, p. 396); l’illusione, generata da Prometeo per evitare la distruzione totale, conseguenza di Pandora -la prima donna mortale, «che per volontà di Zeus era stupida, malvagia e pigra quanto bella: la prima di una lunga serie di donne come lei»-, la quale aprendo il vaso che conteneva ogni male portò agli umani «la Vecchiaia, la Fatica, la Malattia, la Pazzia, il Vizio e la Passione. […] Ma la fallace Speranza, che Prometeo aveva pure chiuso nel vaso, li ingannò con le sue bugie ed evitò così che tutti commettessero suicidio» (§ 39, p. 130); la vendetta, Nemesi figlia di Oceano, la cui «bellezza è paragonabile a quella di Afrodite» (§ 31, p. 111), il cui appellativo di Aδράστεια -l’ineluttabile- la rende ben più sovrana di Zeus, del quale fu nutrice.

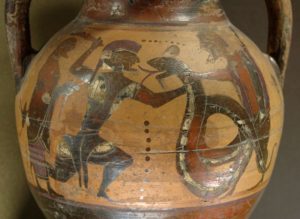

Su questa Luce splende la potenza dei due ἀδελφοί, dei fratelli Apollo e Dioniso. Il primo «predicò la moderazione in ogni cosa» e tuttavia fu anche capace di furia tremenda (§ 21, pp. 69-71). Il secondo, molto vicino al mondo femminile tanto da essere «di solito rappresentato come un giovane effeminato dai capelli lunghi e la sua maschera poteva essere scambiata per quella di una donna» (§ 79, p. 237), inventò il vino e ogni forma di ebbrezza, «andò vagando per il mondo, accompagnato dal suo tutore Sileno e da un gruppo frenetico di Satiri e di Menadi», fu in grado di trasformarsi in serpente, «in leone, in toro, in pantera», e fare impazzire chiunque volesse, «spargendo gioia e terrore ovunque passava» (§ 27, pp. 92-93) e tuttavia fu anche capace di porre termine ai «riti più antichi e primitivi […], al cannibalismo e all’omicidio rituale» (§ 72, p. 213).

L’incrocio di identità e di destini tra Apollo e Dioniso è un chiasmo sacro, nel quale i miti dei Greci raggiungono pienezza, significato, luce e sostanza. La resurrezione annuale di Dioniso «continuò a essere celebrata a Delfi, dove i sacerdoti consideravano Apollo la parte immortale di Dioniso» (§ 27, p. 96).

Tale è lἈνάγκη, tale il destino la cui potenza è scolpita ovunque in questo magnifico libro, in ogni suo dialogo. «Anche il tuo desiderio di scampare al destino, è -infatti- destino esso stesso» (67). Una Necessità intrisa di tempo, che è tempo essa stessa. Perché «in questo mondo che è nato dal caos, regna una legge di giustizia. La pietà, la paura e il coraggio sono solo strumenti. Nulla si fa che non ritorni» (73) e «quel che prima era voglia, era scelta, ti si scopre destino» (85).

Tale è lἈνάγκη, tale il destino la cui potenza è scolpita ovunque in questo magnifico libro, in ogni suo dialogo. «Anche il tuo desiderio di scampare al destino, è -infatti- destino esso stesso» (67). Una Necessità intrisa di tempo, che è tempo essa stessa. Perché «in questo mondo che è nato dal caos, regna una legge di giustizia. La pietà, la paura e il coraggio sono solo strumenti. Nulla si fa che non ritorni» (73) e «quel che prima era voglia, era scelta, ti si scopre destino» (85).