Necessità e tempo nella metafisica di Spinoza

in «InCircolo. Rivista di filosofie e culture»

n. 8 – Dicembre 2019 – L’attualità di Spinoza

pagine 53-68

Pdf del testo

========

Indice:

1 Teoria e prassi della necessità

2 Temporalità etica e temporalità politica

3 Necessità e tempo nell’Ethica Ordine Geometrico demonstrata

4 Metafisica del divenire

5 Materiatempo

Abstract

The question of time is much more subtle in Spinoza than it appears to a first analysis of a metaphysical system aimed at the eternity and perfection of matter, its indivisibility, the location of each limited, finite, transient entity, within the compactness of the All. If the spinozian substance is –as a causa sui–on the outside of time, nevertheless its structure is also a continuous process in the infinite forms of the attributes and in the infinite number of modes. This process is already completely contained in the tangle of Being that is always understood and perfect in the timeless sphere of substance, and yet its true life unfolds over time as the modes of attributes not only produce incessantly but, even more, in the ways they are. Spinoza’s thought is a philosophy of fullness from which time –the universal and profound substance of all things– is not excluded. In order to understand the presence and centrality of becoming in spinozian metaphysics it is crucial the distinction –very clear both in Korte Verhandeling and in Ethica– between time, duration and eternity.

========

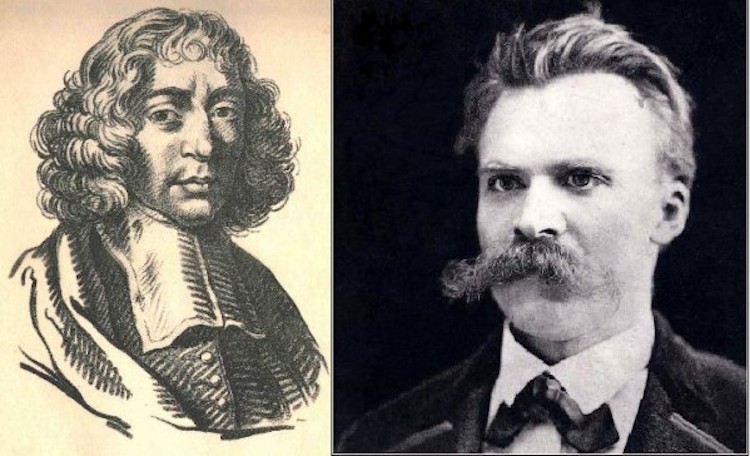

Nel mio percorso dentro la filosofia Baruch Spinoza è stato ed è fondamentale. Sul numero 8 di InCircolo. Rivista di filosofie e culture ho tentato di analizzare lo statuto e la presenza del tempo nella sua metafisica, che apparentemente sembra ridurre la temporalità a ens rationis, a struttura della mente.

Nulla avviene in natura che si possa attribuire a un suo vizio. E ciò anche per una ragione che coniuga profondamente tempo e necessità. Le leggi della natura sono infatti «ubique & semper eadem», “ovunque e sempre le medesime” ma esse prevedono che al proprio interno «ex unis formis in alias mutantur», “ogni cosa si trasformi in altro”, che il divenire sia parte strutturale dell’essere (Ethica, III, praefatio). Gioia e tristezza, ad esempio, sono costituite rispettivamente dalla «transitio a minore ad majorem perfectionem», “il passaggio da una minore a una maggiore perfezione” e dalla «transitio a majore ad minorem perfectionem», “il passaggio da una maggiore a una minore perfezione” (Ethica, III, affectum definitiones II e III).

Il tempo si installa nel cuore stesso dell’esistere e del durare di ogni ente: «Conatus, quo unaquæque res in suo esse perseverare conatur, nullam tempus finitum, sed indefinitum involvit», “lo sforzo, col quale ciascuna cosa si sforza di perseverare nel suo essere, non implica alcun tempo finito, ma un tempo indefinito” (Ethica, III, VIII). E dunque al di là della consuetudine ermeneutica che nello spinozismo vede una filosofia della compattezza, dell’unicità, dell’immobilità, la metafisica di Spinoza è un incessante dinamismo, un conflitto e persino -come sostiene Andrea Sangiacomo- un naufragio.

Se la sostanza spinoziana è certo in quanto causa sui fuori dal tempo, la sua struttura è tuttavia anche un procedere senza posa nelle infinite forme degli attributi e nel numero infinito dei modi. Lo spinozismo non può essere ricondotto e ridotto a una pura topologia matematica, in esso vive ed emerge piuttosto la sistole e diastole plotiniana dell’emanazione. In Spinoza tale processo è già tutto racchiuso nel gomitolo dell’essere che rimane sempre compreso e perfetto nella sfera senza tempo della sostanza, e tuttavia la sua vera vita si svolge nel tempo che i modi degli attributi non soltanto producono incessantemente ma, assai di più, nei modi che essi sono.

Se il conatus è tempo -e il conatus è tempo- questo vuol dire che il tempo non è soltanto una mera illusione della mente imperfetta ma è anche la struttura sempre potenziale degli enti, è quello sforzo a perseverare nell’essere che li definisce per intero.

E pertanto la metafisica della Sostanza non esclude il divenire e accoglie piuttosto la differenza ontologica tra l’essere e gli enti: temporali i secondi, onnitemporale il primo. La metafisica spinoziana si tende dentro la materia sino al punto da coglierne certamente la struttura di fondo, la quale è da sempre ed è per sempre, ma che intanto nella complessità sconfinata delle sue modalità è durata che diviene, è anch’essa tempo.

La magnificenza, insensibilità ed eternità del cosmo è per Spinoza e per ogni pensiero davvero materialistico ragione di meditazione e di contemplazione, di autentica gioia. La spinoziana laetitia sorge dal comprendere che al di là della materia organica e sofferente (che costituisce un’eccezione del tutto trascurabile) la materia inorganica è massa ed è energia, è sempre in divenire ed è sempre potenza. Qualcosa che può dare solo pace, finalmente.

Lo spinozismo si conferma in questo modo come una tenace volontà di trovare il mondo perfetto. Spinoza ha in questo ragione per la grandissima parte dell’essere, per quasi tutto il cosmo, la materia, gli astri, le galassie. Si sbaglia soltanto su una piccola, insignificante e quasi inconsistente parte del cosmo, sulla materia organica nella sua forma vivente e animale, la quale essendo intrisa di limite e sofferenza costanti rappresenta il confine ultimo dell’essere, quello nel quale la potenza e perfezione del divino sembra impallidire. Anche questo pallore è il tempo.