In un certo luogo e in un certo istante

Juror #2

(Giurato numero 2)

di Clint Eastwood

USA, 2024

Con: Nicholas Hoult (Justin Kemp), Toni Colette (Faith Killebrew), Chris Messina (Eric Resnick), Gabriel Basso (James Michael Sythe), J.K. Simmons (Harold)

Sceneggiatura di Jonathan Abrams

Trailer del film

Una maestria registica ormai certa del proprio talento guida una vicenda che si svolge in soli tre spazi: un’aula di tribunale, l’abitazione di uno dei giurati, il luogo dove una giovane donna è stata trovata morta in una notte di pioggia battente.

Le tesi dell’accusa e della difesa si alternano velocemente a descrivere i fatti e a darne subito interpretazioni diverse. Il giurato numero 2, Justin Kemp, sa bene che cosa sia accaduto la notte in cui la ragazza è morta. Lo sa perché c’era. Se ne rende conto soltanto a processo iniziato e questo produce in lui una profonda inquietudine, che si trasforma inesorabilmente in angoscia, paura, autodifesa, e lo fa camminare sul rischioso crinale dove verità e menzogna si mescolano senza però riuscire a nascondere al suo cuore l’evento. Al suo cuore e poi a poco a poco alla mente di altri.

Juror #2 è molto più di un film giudiziario scandito con tempi e alternanze che mai distraggono lo spettatore dalla tragedia greca che gli si sta dispiegando davanti. È un film nel quale il disincanto di tante opere di Eastwood tocca un’oggettività nello stesso tempo gelida e misericordiosa verso il destino, il ‘malo destino’, degli esseri umani.

Giurato numero 2 è un trattato di filosofia morale nel quale il diritto mostra le proprie potenzialità ma anche tutti i suoi limiti di fronte a una parola troppo grande, troppo distante dalle possibilità umane, pur essendo una parola necessaria: Giustizia.

La prima scena mostra la giovane moglie di Justin avanzare bendata (le si prepara una felice sorpresa) come bendata è la dea della giustizia, Θέμις. La cui statua davanti al tribunale vede più volte i piatti della bilancia muoversi a caso, così come il vento li spinge.

Dell’ingiustizia fanno parte l’ambizione professionale del pubblico ministero (negli USA la carica di procuratore è elettiva e quindi inevitabilmente soggetta anche a demagogia); le procedure sbrigative della polizia, soprattutto quando l’imputato – James Michael Sythe, compagno della vittima – è un pregiudicato; la fretta dei giurati di tornare alle proprie attività, famiglie, commerci, tranquillità. Fretta che non prende, non può prendere, il giurato numero 2, nonostante sua moglie stia completando una gravidanza a rischio.

Non può perché questo giurato incarna interamente la colpa, il debito, il male in cui consistono l’esserci in un certo luogo e in un certo istante. Ma l’esserci in un certo luogo e in un certo istante è la necessaria espressione e forma dell’esistere, dato che – essendo nati – da qualche parte bisogna pur stare. Meglio sarebbe stato non occupare lo spaziotempo in forma umana, in nessuna forma.

Juror #2 è una tragedia ellenica che non soltanto rispetta in gran parte le tre unità drammaturgiche di Aristotele ma soprattutto indica nell’esistenza stessa la colpa, al di là di ogni intenzione e di ogni volontà.

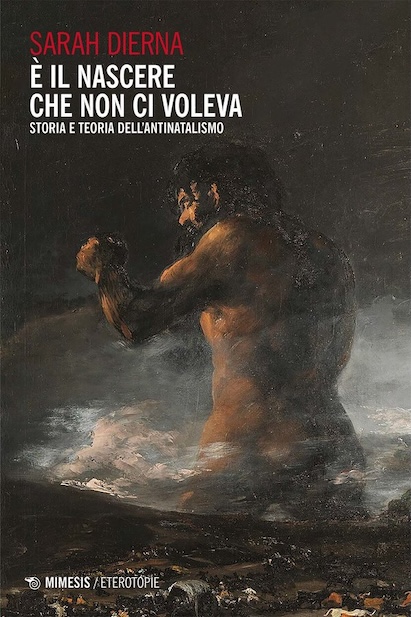

E questo perché «das Dasein ist als solches schuldig», l’esserci è come tale colpevole (Sein und Zeit, trad. di Alfredo Marini, Mondadori 2006, § 58, p. 802). L’esser colpevoli non risulta da un qualche debito specifico ma ogni specifica colpa – comprese quelle di James Michael Sythe, di Justin Kemp, la mia colpa, come di ogni altro umano – è possibile solo sul fondamento di un «ursprünglichen Schuldigseins», di un esser colpevoli originario (Ivi, § 58, p. 799). Venire al mondo è questa colpa.