Munch. Il grido interiore

Milano – Palazzo Reale

A cura di Patricia Berman

Sino al 26 gennaio 2025

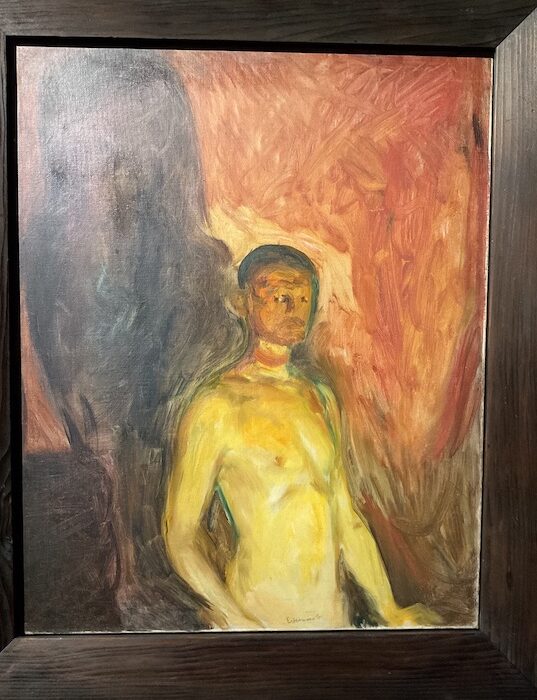

È uno degli autoritratti più compiuti della storia dell’arte. Fu dipinto da Munch nel 1903 – a quarant’anni – e mostra un corpo fatto di luce dentro un mondo intessuto di passioni e di oscurità. Lo sguardo proviene da una distanza, da uno spazio intramato di malinconia e di solitudine, di gelosia e di morte, come tutti i suoi dipinti. È un Autoritratto all’inferno, certo. L’inferno della vita umana, la potenza dell’esistere e la sua violenza. Una violenza che diventa fredda, inevitabile, quasi un destino nella Morte di Marat (1907).

In tutti questi dipinti la prospettiva rinascimentale è infranta, la pittura è selvaggia. Un amalgama cromatico e un impasto materico che stanno alle origini dell’espressionismo ma si pongono molto oltre l’espressionismo.

La materia pensante di tale mistura di forme e colori è fatta di madonne e di arpie, di vampiri e di tenebre. E poi di persone che si baciano diventando un unico volto (Il bacio, 1897).

Le ‘cose’ non sono mai in Munch soltanto ‘cose’. Tutto è vivo, tutto reagisce, ogni ente esercita un’influenza forte, diretta, esplicita sugli altri enti. Lo sguardo e la mente di Munch sono animistici, panpsichistici, profondamente unitari.

Le ragazze sul ponte (1927) sono una cosa sola con il legno della staccionata, con i muri della villa, con la massa vegetale del tiglio, con le acque. Non c’è differenza tra ‘naturale’, ‘artificiale’, ‘umano’; è l’essere degli enti che plasma e raffigura se stesso.

Analoga è l’unità di cui è fatto il Rosso e bianco del 1899-1900. Le figure umane scorrono, letteralmente scorrono, come il fiume e come l’aria. Ogni dipinto di Munch è segno di una perdita e di una passione, ha la stessa tonalità del «dolore dopo un amore perduto, [che] ha colori come quando il sole tramonta in un freddo giorno di primavera – è un giallo fiammeggiante che lampeggia alle finestre». Così scrisse l’artista a proposito dei suoi colori, i quali in molti dipinti sono comunque diversi da quelli più densi e più cupi che si vedono di solito, diventando anche chiari, luminosi, lievi. In ogni caso, come scrisse ancora Munch, il colore, la forma, l’idea devono creare un’immagine che riproduca non le nubi ma «il sangue delle nubi». Splende su tutto una Notte stellata (1922-1926).

E alla fine anche l’opera sua più celebre (che un video introduttivo alla mostra definisce giustamente «il famigerato Urlo») sembra placarsi in un paradossale classicismo.