Inferno

Scuderie del Quirinale – Roma

A cura di Jean Clair

Sino al 23 gennaio 2022

Percorsa l’ampia spirale che una volta serviva ai cavalli del Re d’Italia al Quirinale, si arriva a un muro sul quale vengono proiettate alcune scene di Inferno, girato nel 1911 da Bertolini, De Liguori e Padovan (è possibile vedere qui l’intero film, dal quale consiglio di eliminare l’audio posticcio). Immagini ingenue e insieme espressioniste, ispirate a Gustave Doré ma colme più che in lui di una fisicità che ha preso alla lettera le invenzioni dantesche del ghiaccio, del fuoco, dei fiumi attraversati da anime del tutto corporee.

Si giunge da qui alla Porta dell’Inferno di Rodin, che cerca di esprimere nel marmo il dolore senza fine dei dannati. Il Giudizio finale di Beato Angelico, dove persino la dannazione assume l’armonia delle sfere, sta accanto a una ben più terrificante Morte scolpita nel 1522 da Gil de Ronza (qui a destra).

Si giunge da qui alla Porta dell’Inferno di Rodin, che cerca di esprimere nel marmo il dolore senza fine dei dannati. Il Giudizio finale di Beato Angelico, dove persino la dannazione assume l’armonia delle sfere, sta accanto a una ben più terrificante Morte scolpita nel 1522 da Gil de Ronza (qui a destra).

Alcune magnifiche edizioni quattrocentesche del De civitate Dei introducono altri antichi volumi, compresi alcuni manoscritti. Gli Inferi di Monsü Desiderio (1622; immagine qui sotto) descrivono una profonda e terribile architettura che sembra scavare dentro e oltre e prima delle sofferenze umane e animali. Non potevano mancare Hieronymus Bosch con i suoi inferni, i suoi incubi, il suo grottesco, la sua Visione apocalittica, e Albrecht Dürer con Il cavaliere, la morte e il diavolo, una delle immagini più potenti dell’arte universale.

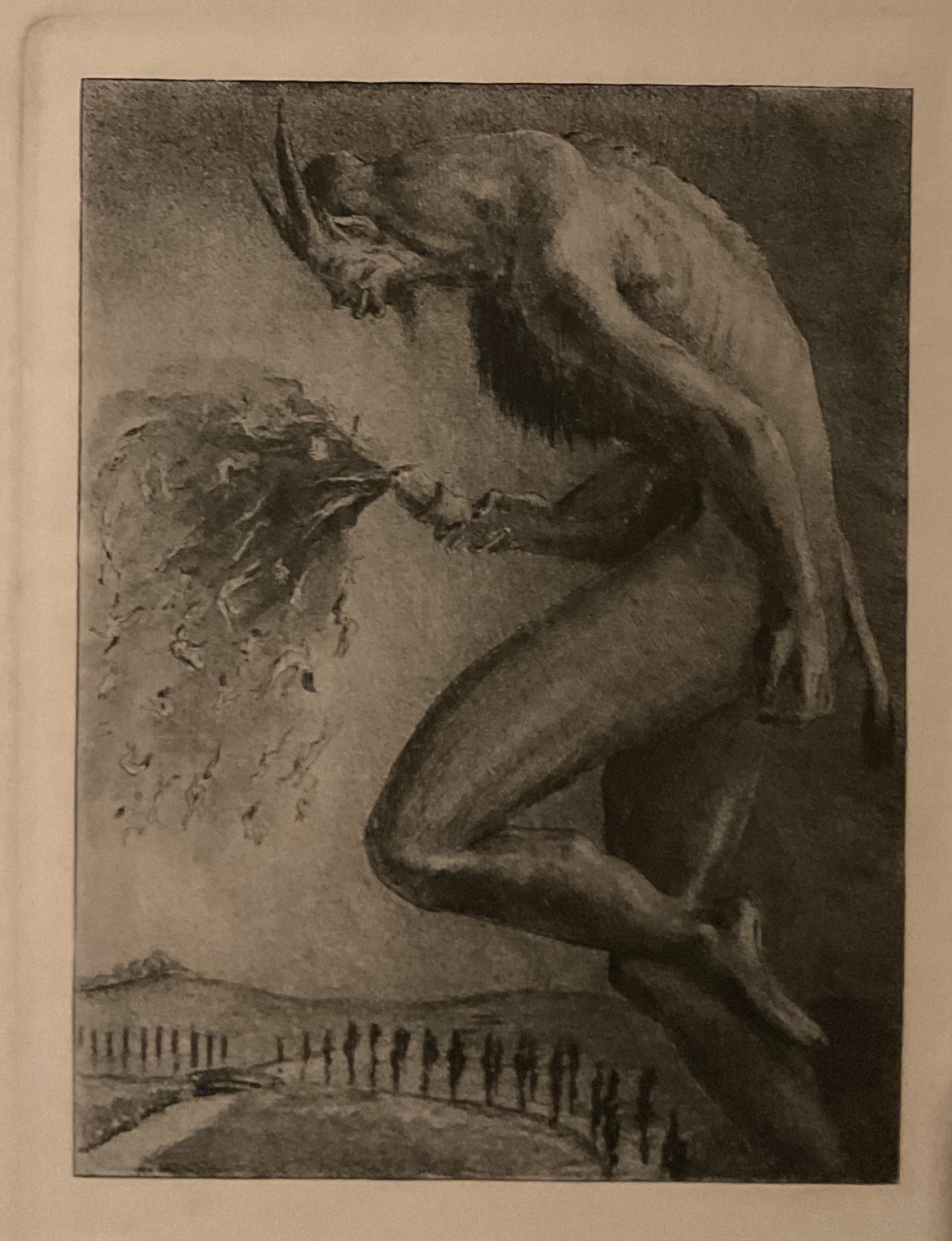

In mezzo a tutto questo la Medusa del 2008 di Ivan Theimer, in realtà eterna, fuori dal tempo, puro orrore. Di rappresentazione in rappresentazione si arriva ai Lussuriosi di Victor Prouvê (1889) (immagine di apertura), una delle opere più inquietanti e perfette di questo viaggio nel dolore: Paolo è carne senza volto che tocca ancora una volta la carne desiderabile di Francesca ma questi corpi e gli altri spinti dalla «bufera infernal, che mai non resta» (Inferno, canto V, v. 31) danno l’impressione di essere tutti in agonia, nel preciso senso della ‘piccola morte’ -l’orgasmo- che è diventata subito, in quell’istante stesso, il momento della fine. Un istante che la dannazione rende eterno. E poi ancora: gli acquarelli di Miguel Barceló (2001) si alternano alle molteplici versioni delle Tentazioni di sant’Antonio, soprattutto quella di Odilon Redon (1896) in cui la Morte dice alla vita «sono io che ti rendo seria».

In mezzo a tutto questo la Medusa del 2008 di Ivan Theimer, in realtà eterna, fuori dal tempo, puro orrore. Di rappresentazione in rappresentazione si arriva ai Lussuriosi di Victor Prouvê (1889) (immagine di apertura), una delle opere più inquietanti e perfette di questo viaggio nel dolore: Paolo è carne senza volto che tocca ancora una volta la carne desiderabile di Francesca ma questi corpi e gli altri spinti dalla «bufera infernal, che mai non resta» (Inferno, canto V, v. 31) danno l’impressione di essere tutti in agonia, nel preciso senso della ‘piccola morte’ -l’orgasmo- che è diventata subito, in quell’istante stesso, il momento della fine. Un istante che la dannazione rende eterno. E poi ancora: gli acquarelli di Miguel Barceló (2001) si alternano alle molteplici versioni delle Tentazioni di sant’Antonio, soprattutto quella di Odilon Redon (1896) in cui la Morte dice alla vita «sono io che ti rendo seria».

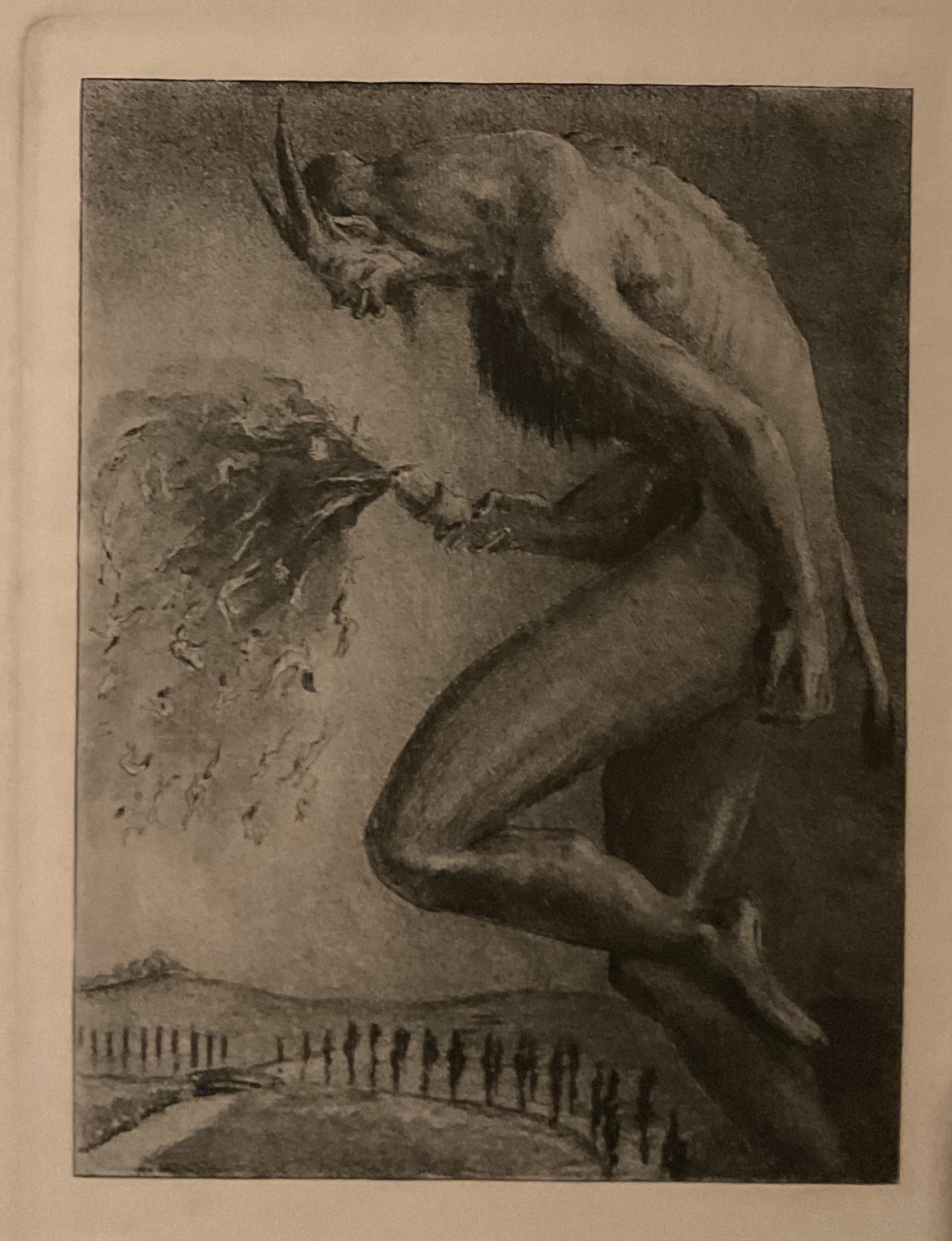

C’è una grande forza nei versi con i quali Mefistofele dichiara la propria natura redentrice: «Ich bin der Geist, der stets verneint! / Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, / Ist wert, daß es zugrunde geht; / Drum besser wärs, daß nichts entstünde. / So ist denn alles, was ihr Sünde, / Zerstörung, kurz das Böse nennt, / Mein eigentliches Element» (Goethe, Faust, vv. 1338-1344); nella traduzione di Franco Fortini: «Sono lo spirito che sempre dice no. / Ed a ragione. Nulla / c’è che nasca e non meriti / di venire disfatto. / Meglio sarebbe che nulla nascesse. / Così tutto quello che dite Peccato / o  Distruzione, Male insomma, / è il mio elemento vero» (Meridiani Mondadori 1990, p. 103); bella, e più diretta, la traduzione che compare in mostra: «Sono lo spirito che nega sempre! / E con ragione, perché tutto ciò che nasce / è degno di perire. / Perciò sarebbe meglio se non nascesse nulla. / Insomma, tutto ciò che voi chiamate / peccato, distruzione, in breve, il male / è il mio specifico elemento». A tanta apollinea verità si coniuga e contrappone la grottesca potenza con la quale Alfred Kubin descrive il Concepimento della donna (1905) dallo sperma che il diavolo emette dal suo enorme fallo (a destra).

Distruzione, Male insomma, / è il mio elemento vero» (Meridiani Mondadori 1990, p. 103); bella, e più diretta, la traduzione che compare in mostra: «Sono lo spirito che nega sempre! / E con ragione, perché tutto ciò che nasce / è degno di perire. / Perciò sarebbe meglio se non nascesse nulla. / Insomma, tutto ciò che voi chiamate / peccato, distruzione, in breve, il male / è il mio specifico elemento». A tanta apollinea verità si coniuga e contrappone la grottesca potenza con la quale Alfred Kubin descrive il Concepimento della donna (1905) dallo sperma che il diavolo emette dal suo enorme fallo (a destra).

E poi: l’inferno delle fabbriche, che per Georges-Antoine Rochegrosse hanno ucciso «la porpora», la bellezza (1914; qui sotto); l’inferno della follia; l’inferno della guerra con L’avvoltoio carnivoro di Goya ripreso da Kubin in Europa (1916); l’inferno delle trincee, descritte in modo realistico e insieme simbolico da Percy Delfi Smith e Otto Dix nelle immagini dedicate al Grande Massacro, alla Prima guerra mondiale, oggetto anche dell’Inferno di George Leroux (1921), un impasto di argilla, carne, escrementi, cadaveri, fumo.

Che cosa mai dei diavoli potrebbero inventare di più malvagio di ciò che gli umani sono capaci di fare? Con tranquillo disincanto Schopenhauer afferma appunto che l’inferno non è qualcosa di diverso dalla nostra vita. Dovremmo forse riconoscere che l’origine e la forma del male stanno nel funesto demiurgo (Jehovah/יְהֹוָה) al quale si attribuisce la creazione dell’umano e del vivente.

Che cosa mai dei diavoli potrebbero inventare di più malvagio di ciò che gli umani sono capaci di fare? Con tranquillo disincanto Schopenhauer afferma appunto che l’inferno non è qualcosa di diverso dalla nostra vita. Dovremmo forse riconoscere che l’origine e la forma del male stanno nel funesto demiurgo (Jehovah/יְהֹוָה) al quale si attribuisce la creazione dell’umano e del vivente.

Lucifero merita invece le parole di Giosuè Carducci e di Anatole France. Il primo così si esprime nel suo Inno a Satana (1863): «A te, de l’essere / Principio immenso, / Materia e spirito, / Ragione e senso. […] E splendi e folgora / Di fiamme cinto; / Materia, inalzati; / Satana ha vinto. […] Salute, o Satana, / O ribellione, / O forza vindice / De la ragione! // Sacri a te salgano / Gl’incensi e i voti! / Hai vinto il Geova / De i sacerdoti» (vv. 1-4 ; 165-168; 193-200). Il secondo, riprendendo tesi da sempre presenti nella vicenda religiosa e filosofica dell’Europa, scrive che il Dio biblico è in realtà Yaldabaoth, il demiurgo delle tradizioni gnostiche, «un tiranno ignorante, stupido e crudele», che non è affatto il creatore dei mondi ma è soltanto un’entità inferiore al divino, un facitore «ignorante e barbaro, che, essendosi impadronito di un’infima particella dell’Universo, vi ha sparso il dolore e la morte» ma che gli umani continuano ad adorare, per quanto infelici siano, poiché «è spaventoso per loro il solo pensiero di cessare di essere. […] Gli uomini adorano il Demiurgo che ha reso la loro vita peggiore della morte e la morte peggiore della vita» (La révolte des anges [1914], trad. di A. Baldasseroni, La rivolta degli angeli, Lindau, Torino 2017, pp. 99, 216 e 129).

La densa mostra romana si chiude sui versi finali della cantica dantesca: «E quindi uscimmo a riveder le stelle» (XXXIV, 139). A rivedere gli astri, le luci, le galassie, che si fanno movimento ed energia nelle riprese effettuate dal Telescopio Hubble nel 2014, una delle cose più belle e più vere della mostra. Più vere perché una spiegazione del male della vita che voglia rimanere razionale non può che essere spinoziana, materialistica, cosmica.

La densa mostra romana si chiude sui versi finali della cantica dantesca: «E quindi uscimmo a riveder le stelle» (XXXIV, 139). A rivedere gli astri, le luci, le galassie, che si fanno movimento ed energia nelle riprese effettuate dal Telescopio Hubble nel 2014, una delle cose più belle e più vere della mostra. Più vere perché una spiegazione del male della vita che voglia rimanere razionale non può che essere spinoziana, materialistica, cosmica.

Per Spinoza il bene e il male non sono enti reali ma enti di ragione, sono relazioni con le quali delle menti particolari valutano ciò che a loro porta vantaggio e ciò che invece fa patire loro danno. Ciascun ente stia dunque «contento al quia», per dirla ancora con Alighieri (anche se in un significato che Dante non avrebbe accolto; Purgatorio, III, v. 37), al quia della propria identità spaziotemporale dentro il tutto, senza ambire a impossibili eternità per il singolo, che è un modo/elemento dell’eternità che nulla può scalfire o diminuire. Con grande chiarezza Spinoza sostiene che «bene e male o peccato non sono che dei modi di pensare e non delle cose aventi una reale esistenza […], poiché tutte le cose e le opere della natura sono perfette» (Breve Trattato su Dio, l’Uomo e la sua felicità, 6,9; trad. di A. Sangiacomo, in Tutte le opere, Bompiani 2011, p. 235).

Perfetto è il cosmo, perfetta la materia, perfetto è l’intero. «La materiatempo è perfezione libera da ogni sensibilità, malattia, angoscia, bisogno, risentimento, dolore. La realtà nella quale siamo radicati è fatta di vita e non vita, in un continuum di esistenze materiche dentro il quale i corpi viventi vengono poi accolti dentro la potenza metabolizzante degli elementi, delle radici vegetali, della terra. Vengono accolti nell’essere in quanto tale, che è energia, che è materia. Una potenza che viene prima e che rimane al di là di ogni parola e di ogni concetto. Tanto che solo un poeta-mistico ha forse potuto dirla con sufficiente chiarezza mostrando l’essere senza perché di una rosa, la quale ‘fiorisce perché fiorisce’. Lo ha detto Silesius. Lui e il suo maestro Eckhart hanno oltrepassato ogni individualità animale e ogni personalità divina, immergendo l’essere e la parola che lo dice nel flusso del tempo e nell’emanazione della luce, senza un perché» (Tempo e materia. Una metafisica, Olschki 2020, p. 146).

L’Inferno è la condizione di sofferenza e insecuritas del vivente ma la comprensione della luce oscura che è l’esserci «l’immersione in essa, redime dal suo niente e fonda la libertà dello gnostico: libertà dal male e dal bene, libertà da ogni autorità, libertà dalla speranza, libertà dal senso, libertà dal niente dentro il niente» (Ivi, p. 98).