Albert Camus

L’étranger [1942]

Gallimard, Paris 2011

Pagine 184

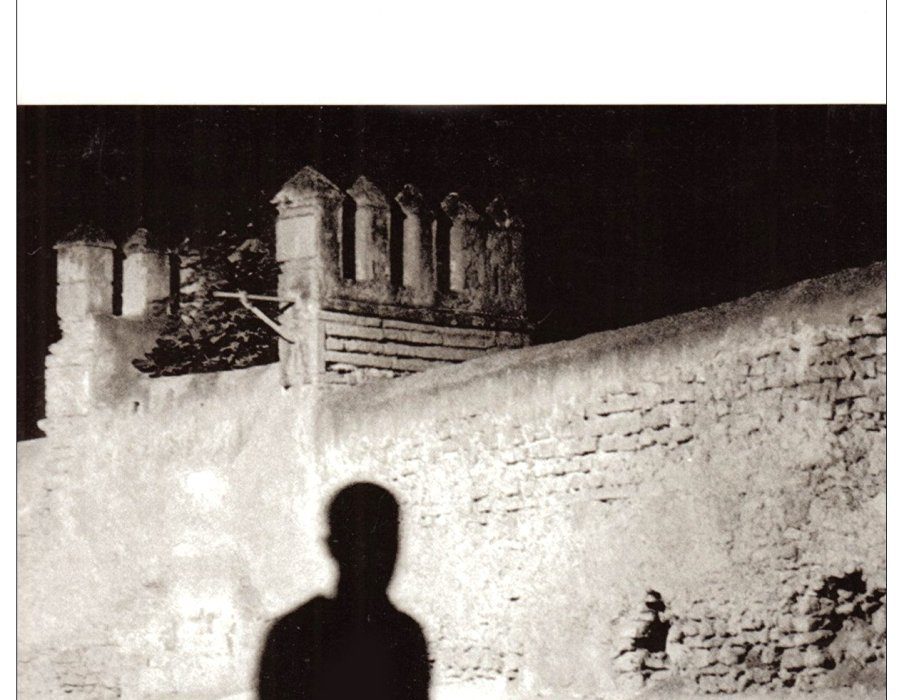

Un sole accecante intesse lo spazio, il cielo, i corpi. Un sole disumano e insostenibile. È anche a causa sua che Meursault -un impiegato che vive e lavora nell’Algeria francese, che si sente ed è come tutti gli altri- si ritrova quasi per caso a uccidere un arabo che lui nemmeno conosce e che era in lite con un suo vicino di casa. «Il y avait déjà deux heures que la journée n’avançait plus, deux heures qu’elle avait jeté l’ancre dans un océan de métal bouillant. […] J’ai pensé que je n’avais qu’un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi» (“Già da due ore il giorno si era fermato, da due ore aveva gettato l’ancora in un oceano di metallo bollente […] Ho pensato che avessi da fare solo mezzo giro su me stesso e sarebbe finita. Ma tutta una spiaggia vibrante di sole premeva dietro di me”; p. 91), spingendolo a non fermarsi, ad avanzare, a suscitare la reazione spaventata dell’uomo che estrae un coltello luccicante al sole. «C’est alors que tout a vacillé. […] Il m’a semblé que le ciel s’ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. […] J’ai secoué la sueur et le soleil. J’ai compris que j’avais détruit l’équilibre du jour, le silence exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux» (“È stato allora che tutto ha vacillato. […] Mi è sembrato che il cielo s’aprisse in tutta la sua estensione per lasciar piovere del fuoco. […] Ho scosso il sudore e il sole. Compresi che avevo distrutto l’equilibrio del giorno, l’eccezionale silenzio di una spiaggia dove ero stato felice”; 92-93).

Un sole accecante intesse lo spazio, il cielo, i corpi. Un sole disumano e insostenibile. È anche a causa sua che Meursault -un impiegato che vive e lavora nell’Algeria francese, che si sente ed è come tutti gli altri- si ritrova quasi per caso a uccidere un arabo che lui nemmeno conosce e che era in lite con un suo vicino di casa. «Il y avait déjà deux heures que la journée n’avançait plus, deux heures qu’elle avait jeté l’ancre dans un océan de métal bouillant. […] J’ai pensé que je n’avais qu’un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi» (“Già da due ore il giorno si era fermato, da due ore aveva gettato l’ancora in un oceano di metallo bollente […] Ho pensato che avessi da fare solo mezzo giro su me stesso e sarebbe finita. Ma tutta una spiaggia vibrante di sole premeva dietro di me”; p. 91), spingendolo a non fermarsi, ad avanzare, a suscitare la reazione spaventata dell’uomo che estrae un coltello luccicante al sole. «C’est alors que tout a vacillé. […] Il m’a semblé que le ciel s’ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. […] J’ai secoué la sueur et le soleil. J’ai compris que j’avais détruit l’équilibre du jour, le silence exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux» (“È stato allora che tutto ha vacillato. […] Mi è sembrato che il cielo s’aprisse in tutta la sua estensione per lasciar piovere del fuoco. […] Ho scosso il sudore e il sole. Compresi che avevo distrutto l’equilibrio del giorno, l’eccezionale silenzio di una spiaggia dove ero stato felice”; 92-93).

Al presidente del tribunale che gli chiede se ha qualcosa da dire dopo la feroce requisitoria con la quale il pubblico ministero ha chiesto la sua condanna a morte, Meursault risponde che lui non aveva alcuna intenzione di uccidere l’arabo e che questo è accaduto «à cause du soleil» (156). Ma un’altra corte lo aveva già osservato e giudicato. Una corte composta dai compagni d’ospizio della madre, con i quali aveva trascorso la notte di veglia funebre senza versare una lacrima: «j’ai eu un moment l’impression ridicule qu’ils étaient là pour me juger» (“ho avuto per un momento la ridicola sensazione che fossero là per giudicarmi”; 19).

Quest’uomo solitario ed estraneo a ogni evento viene giudicato e condannato non per aver ucciso un altro uomo a revolverate ma per non aver pianto al funerale della madre, per non aver pregato sulla sua tomba, per essersi fidanzato il giorno successivo, per essere andato con la ragazza prima al mare e poi al cinema a vedere un film comico e aver infine fatto l’amore con lei. Viene condannato per essere stato vivo, per avere vissuto e per volere ancora rivivere «cette vie absurde que j’avais menée» (181). È anche per questo che non aveva pianto davanti alla madre morta, poiché «si près de la mort, maman devait s’y sentir libérée et prêtre à tout revivre. Personne, personne n’avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre» (“per quanto vicina alla morte, maman doveva essersi sentita liberata e pronta a rivivere ogni cosa. Nessuno, nessuno aveva il diritto di piangere su di lei. E anch’io mi sentivo pronto a rivivere tutto”; 183). Tale volontà di eterno ritorno merita la condanna, poiché «tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue» (“tutti sanno che la vita non vale la pena d’essere vissuta”; 171).

Una vita che anche nel protagonista di questo libro è fatta di abitudine -«on finissait par s’habituer à tout» (118)-, è fatta di noia -«je n’avais rien à faire» (71)-, è fatta di indifferenza -«cela m’était égal» risponde Meursault sia al capoufficio che gli propone una promozione a Parigi sia a Marie che gli chiede di sposarlo (66 e 67)-, è fatta del bisogno d’ammazzare il tempo -«toute la question, encore une fois, était de tuer le temps» (120). Una vita che però è intrisa anche di libertà anarchica, è intrisa di poesia -«par la porte ouverte entrait une odeur de nuit et de fleurs» dice da libero (18); «des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée» ripete ancora in carcere (“odori di notte, di terra e di sale rinfrescavano le mie tempie. La meravigliosa pace di questa lenta estate entrava in me come una marea”; 183), una vita che è intrisa del sempre uguale della perfezione, tanto che qualunque cosa accada «il n’y avait rien de changé» (39).

Una vita senza dio. L’ateismo di Camus è radicale, argomentato, compiuto. La morte di Dio è nelle sue pagine consumata sino in fondo e sino alla fine. Al pubblico ministero che durante un interrogatorio lo invita brandendo un crocifisso d’argento a chiedere il perdono di Dio, Meursault risponde di no e lo fa distrattamente, anche perché il caldo della stanza non gli aveva permesso di seguire con attenzione il ragionamento dell’inquirente. Al cappellano che vorrebbe redimerlo prima dell’esecuzione, risponde «qu’il me restait peu de temps. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu» (“mi restava poco tempo. Non volevo perderlo con Dio”; 180). Al di là della disperazione, della morte e del nulla, al di là dunque dei modi nei quali l’esistenza è gettata nel mondo, il monologo di Camus si consuma e si chiude con un grido di poesia, di rivolta, di tenerezza e di gioia, nel quale l’ultima parola –odio– disegna in modo geometrico che cosa la vita sia, che cosa la vita meriti. È uno dei finali più potenti che conosca:

Comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuite chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et qui je l’étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. (184)

[Come se questa grande ira mi avesse purificato dal male, svuotato di speranza, davanti a questa notte carica di segni e di stelle, per la prima volta mi aprivo alla tenera indifferenza del mondo. Percependolo così simile a me, così fraterno infine, sentivo che ero stato felice, e che ancora lo ero. Affinché tutto fosse compiuto, affinché mi sentissi meno solo, mi rimaneva da desiderare che ci fossero molti spettatori il giorno della mia esecuzione e che essi mi accogliessero con delle grida di odio]