Carlo Collodi

Le avventure di Pinocchio

Storia di un burattino

(1883)

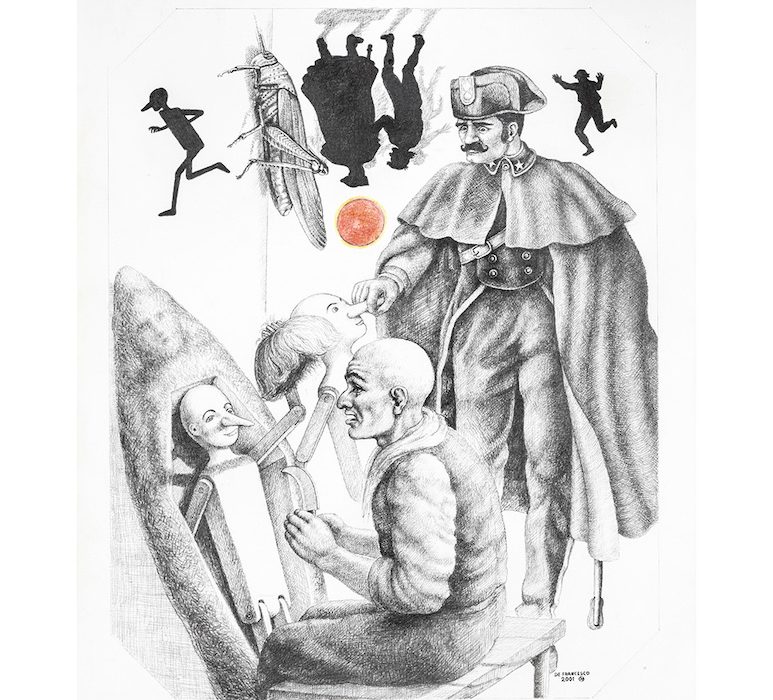

Illustrazioni di Francesco De Francesco

A cura di Nino Sottile Zumbo

Fondazione Mudima, Milano 2019

Pagine 204

La miseria è uno degli elementi centrali di Pinocchio. Ne intride sin dall’inizio le pagine, dalla situazione di Geppetto -infima- e della famiglia nella quale «il più ricco di loro chiedeva l’elemosina» (cap. III, p. 15), alla condizione di totale sconfitta del Gatto e della Volpe ridotti a chiedere qualche soldo a colui che avevano derubato e quasi ucciso, per finire nella completa e davvero miracolosa metamorfosi di Pinocchio-Geppetto restituiti alla loro umanità perché «invece delle solite pareti di paglia della capanna» si ritrovano in «una bella camera ammobiliata e agghindata con una semplicità quasi elegante» (XXXVI, 187). In ogni caso, «la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti: anche i ragazzi» (VIII, 35).

È la miseria a generare non soltanto e sempre la fame ma anche il diventar vittime di imbonitori di ogni genere, di malfattori mascherati, di magistrati, carabinieri, pescatori, contadini. Di tutti. È la miseria/fame che fa sognare carrozze foderate «nell’interno di panna montata e di crema coi savoiardi» (XVI, 69-70) e spinge a perdere quello che si ha per seguire il sogno di «una cantina di rosoli e di alchermes, e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panettoni, di mandorlati e di cialdoni colla panna» (XIX, 83).

È la miseria a far dichiarare come mestiere «il povero» (XII, 51), condizione nella quale si arriva a credere persino a quanti affermano di non agire «per il vile interesse: noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri» (XII, 53), a credere dunque ai criminali e alle istituzioni, alle istituzioni criminali, ai moralisti e ai farabutti, ai salvatori e ai buoni, agli esperti che con tutto il sussiegoso peso della loro certificata autorità scandiscono l’indubitabile verità che «se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero» (XVI, 70) oppure -poiché la medicina è pur sempre una scienza empirica e non esatta- «se non è morto, è segno che è sempre vivo» (XXXV, 175).

Intessuto di raccomandazioni morali e di disgrazie che accadono a chi quelle raccomandazioni disattende, Pinocchio è tuttavia percorso da una vena antipedagogica della quale il burattino è l’abile teorico: «Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno consigli. A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri: tutti, anche i Grilli-parlanti» (XIV, 60).

Una vena realistica e antimoralistica che si esprime anche nel rispetto che il burattino ottiene quando reagisce e risponde alle aggressioni con una ancor più vivida violenza: «Fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola: e tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell’anima» (XXVI, 114).

Una vena anarchica che gli studi da Giuseppe Traina dedicati a questo libro mostrano in tutta la sua forza emancipatrice: «Appena ‘battezzato’, appena dotato di sguardo, prima mobile e poi ‘fisso fisso’, Pinocchio sta mettendo alla prova il potere paterno con i mezzi più efficaci del potere stesso: lo sguardo controllore, il segreto del silenzio. Sta cominciando la sua efficacissima battaglia di resistenza al potere» [«Pinocchio e le figure del potere», in I linguaggi del potere. Atti del convegno internazionale di studi (Ragusa Ibla, 16-18 ottobre 2019), Mimesis 2020, p. 483]. Anarchismo che Nino Sottile Zumbo conferma nella sua densa Postfazione: «Pinocchio è, all’opposto, un anarchico cerca-guai, salvo pentirsene, tutti lo sanno. […] L’ha creato per sé, il padre, per tirarne i fili a suo piacimento, ma il figliolo è sempre in fuga per la libertà» (194).

Il trionfo del burattino non accade alla fine, quando diventa un bravo ed elegante cucciolo d’umano, ma nel bel mezzo delle avventure e della sua natura vegetale, fatta di puro legno. È in questo modo infatti che la burattinesca compagnia di Mangiafoco accoglie Pinocchio: «È impossibile figurarsi gli abbracciamenti, gli strizzoni di collo, i pizzicotti dell’amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza, che Pinocchio ricevé in mezzo a tanto arruffio dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico-vegetale. […] Postosi Pinocchio sulle spalle, se lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta» (X, 42).

Trionfo che da allora non ha visto tramonto, come conferma anche questa elegante, recente edizione del romanzo, illustrata dalle immagini arcaiche e allegoriche di Francesco De Francesco, così descritte da Sottile Zumbo: «Ventuno le tavole grafiche: ogni tavola, ricca d’episodi. […] Il foglio respira, il tratto è leggero o denso secondo necessità. Nella tavole gli oggetti simbolici principali – come nella composizione del Cristo deriso del Beato Angelico conservata nel Convento di San Marco a Firenze – sono sospesi nell’aria. Simboli estranei al romanzo, ne arricchiscono il senso» (195).