Piccolo Teatro Studio – Milano

Semidei

Testo e regia di Pier Lorenzo Pisano

Con: Francesco Alberici, Marco Cacciola, Pierluigi Corallo, Michelangelo Dalisi, Claudia Gambino, Pia Lanciotti, Caterina Sanvi, Eduardo Scarpetta

Costumi Gianluca Sbicca

Produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Sino al 23 febbraio 2025

Cominciano nel buio gli eroi. Cominciano elencando le ragioni del loro pianto. Le lacrime accomunano i guerrieri che combattono sotto le mura di Troia: le lacrime e la paura, che ammettono di sentire. Paura di morire, di lasciare la luce del giorno, di essere scagliati nell’enigma oscuro dell’Ade.

La scena diventa poi una spiaggia nella quale Achille e la madre Teti, Ettore, Andromaca e il piccolo Astianatte, Odisseo, Penelope e il neonato Telemaco, Menelao e Agamennone, tutti prendono il sole in attesa della guerra imminente, delle vele dispiegate verso Ilio o del timore che tali vele appaiano all’orizzonte della Troade. In questa prima parte l’inquietudine è minima e la fiducia è grande.

Sino a che, dopo dieci anni di guerra, gli eroi appaiono coperti e sovrastati da armature incrostate di terra, animali, scudi, bambini, maschere. Armature enormi, come se il tempo avesse accumulato sui guerrieri violenza su violenza. Anche Achille è morto e il figlio Neottolemo è una pura energia di morte. Le donne troiane, Andromaca, Ecuba e Cassandra, elevano il loro canto e il proprio lamento di fronte alla città distrutta, in attesa di essere destinate all’uno o all’altro sovrano acheo.

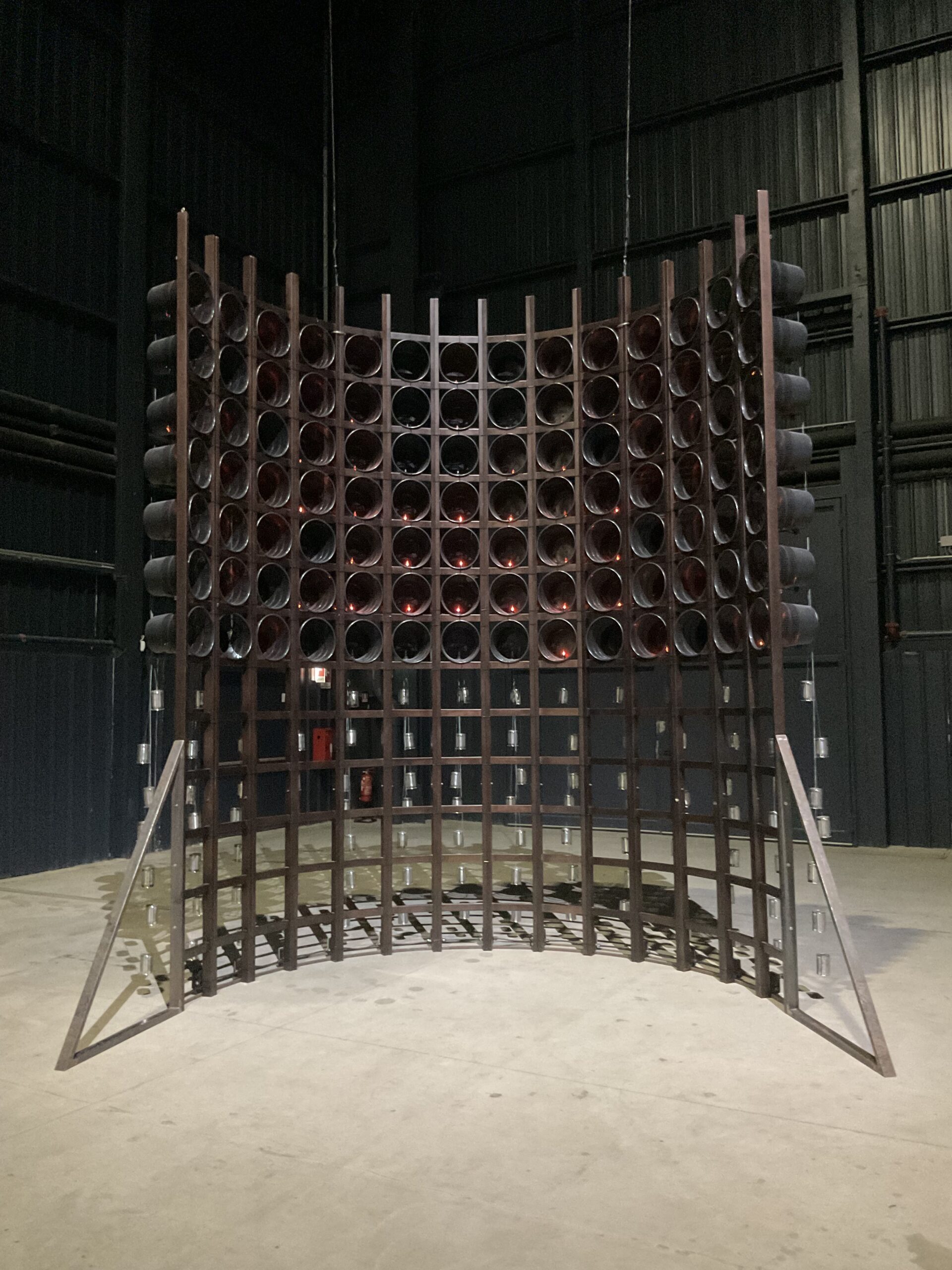

Nel mezzo, tra le due parti del racconto e anche dentro ciascuna di esse, ci sono gli dèi. Appaiono nell’alto, litigano in modo acceso e soprattutto rumoroso. Sino a quando Zeus li tacita. Il dio è tutto d’oro, si manifesta smerigliante e luminoso, sicuro di sé e potente su ogni cosa. Rimprovera sdegnato gli dèi che intasano di voci e rumori lo spazio della sua natura, ricorda loro che quando il suo fastidio sarà più forte dell’amore che prova per loro, gli basterà aprire la bocca e subito dopo chiuderla per divorarli tutti, per rimanere finalmente in silenzio.

Zeus accenna agli umani, ultima e insignificante manifestazione dell’essere, capaci solo di adorare quei rumorosi suoi figli e morire.

E soprattutto Zeus ammette di non essere il sovrano ultimo del cosmo. Egli è stato capace di gettare nel Tartaro suo padre, il terribile Κρόνος, ma nulla può e mai potrà nei confronti di Ἀνάγκη, la necessità, il fato, il destino, la Μοίρα. Nel frattempo, mentre a lui è dato il dominio secondario sul mondo, il divino si mostra per quello che è: puro potere, assoluto potere. Per permettere a questi umani così convinti e così tristi di sterminarsi tra loro a Troia, Zeus impone ad Agamennone il sacrificio della primogenita Ifigenia. Per quale ragione? Nessuna, «perché un vero dio è assurdo».

Ecco, sta in questa frase, in questo particolare del testo che Pier Lorenzo Pisano ha tratto dall’Iliade e da altre tradizioni sulla guerra di Troia, sta qui l’intuizione che illumina uno spettacolo che sa ironizzare sul mito ma lo fa al modo di Dürrenmatt, cogliendone e mostrandone la forza; che sa riconoscere la potenza della guerra, il terribile amore che gli umani nutrono per essa e che soprattutto sa trasmettere l’enigma del sacro, che è appunto e anche l’assurdo.

I vermi verticali che siamo si alzano di tanto in tanto nella loro ὕβρις e sono convinti di aver compreso il dio, gli dèi. Ma il sacro rimane insoluto e anche per questo nel volgere dei millenni sa suscitare parole antiche che sembrano essere state pronunciate per la prima volta qualche mese fa. Le parole appunto di Semidei.